- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

書架에서 기억의 그림자를 만나다.

조은령展 / CHOEUNYOUNG / 曺恩玲 / painting 2010_0217 ▶ 2010_0227

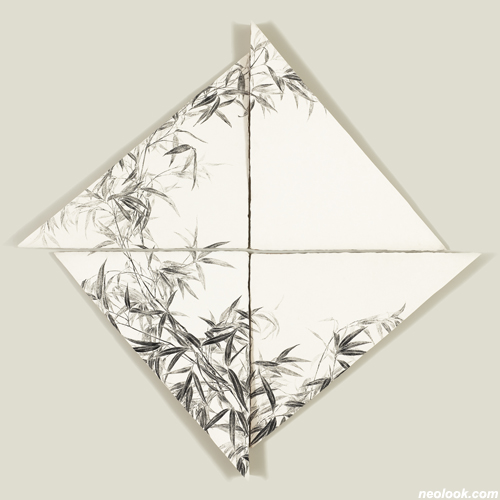

- 조은령_새야새야-대나무의 기억-1_장지에 먹_46×54cm×4_2009

초대일시_2010_0217_수요일_06:00pm

관람시간/ 11:00am~06:30pm

스페이스 모빈_SPAC MOVIN 서울 종로구 삼청동 27-35번지 Tel. +82.2.723.7075

사군자를 그린다는 것은 그의 '군자(君子)됨'을 닮고자 함이었다. 누군가는 그것의 생명력을 '흉죽성죽(胸竹成竹)'으로 그려내고 누군가는 그것의 형상을 빼어나게 닮도록 그려냈다. 그러나 작가의 대나무는 과거의 그것처럼 기운생동하지도 그 섭리를 쫓지도 않는다. 작업실 마룻바닥 한 곁에, 마당에 대나무를 난초를 키워가면서 그린다는 사실이 무색하게도 말이다. 조은영의 대나무는 긴 시간 물에 잠긴 먹을 갈아서 그려서인지 검디 검고 칼칼하다. 아교 기운이 전혀 없는 대나무와 난초가 있는 작업실에서 나는 오랜 서가에서 책장을 넘기다가 이들을 만난 듯 했다. 그리고 이들은 사군자의 살아있는 표현이 아니라 그의 그림자 같은 형상의 드러낸 것임을 이내 알게 되었다. 앞집 나뭇가지에서 지저귀던 새 역시 실제의 모습을 떠나 화면에 구멍 뚫린 허상처럼 표현 되었고, 이 역시 그가 떠난 빈자리에서 대상을 기억해낸 것이다. 이렇듯 조은영의 사군자는 일상생활 속에서 경험한 순간들이 켜켜이 쌓인 그림이다. 그것을 바라보는 작가의 시선은 작은 변화나 굴곡에도 섬세하게 변화하지만 이들은 기억 속의 형상으로 그려지면서 엷은 그림자로 표현된다. 순간의 생생함은 관념으로 바뀌고 이는 다시 내밀한 관조가 되어 작가의 잦은 붓질은 바스라질 것 같은 고서(古書)의 닳은 귀퉁이처럼 기억의 행위들로 반복된 것이다.

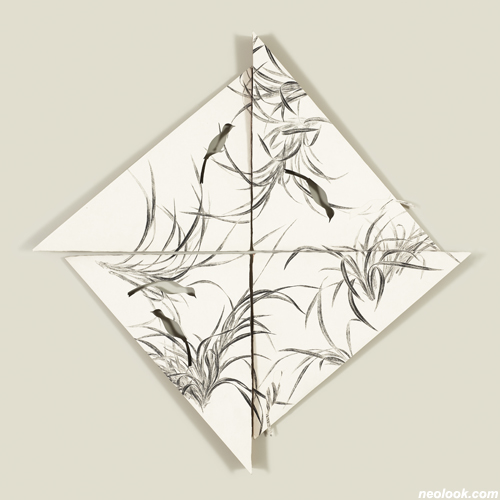

- 조은령_새야새야-난의 기억-3_장지에 먹_30×25cm×6_2009

- 조은령_새야새야-난의 기억-5_장지에 먹_30×22cm×4_2009

조은영의 대나무는 바로 이 지점에서 '시간성'을 내포한다. 이러한 시간성을 읽어내는 순간 그의 대나무는 오랜 책자에서 해독해낸 글자처럼 다가온다. 지루하고 무료하다 느껴지던 그것이 선명한 뜻으로 읽혀지는 순간이다. 지난 수년간 조은영의 기억과 그것의 그림자에 대한 작업들은 대부분 이러한 표현 방식이었던 것 같다. 성큼 다가서는 것이 아니라 점점 뒤로 물러서면서 손을 내민다고 할까. 그러나 나는 작가 조은영의 관념들이 보다 크고 진한 소리로 나서기를 기대한다. 일상의 감성들이 관조적 시간으로 남게 되는 그 곳에 보다 많은 이들을 초대하면 어떨까 싶은 것이다. 작가의 내밀한 이야기를 보다 여럿이 더불어 소통하고 향유할 수 있도록 말이다. ■ 김유숙

- 조은령_새야새야-난의 기억-1_장지에 먹_30×25cm×3_2009

- 조은령_구름그림자-앞뜰-3-1_장지에 먹_148×86cm_2008

나의 작업은 대상에 대한 기억과 현존과의 공존에 관한 관심에서 시작되었다. 물 빠진 논에 핀 자운영 꽃 위로 드리운 구름그림자에서 비롯된 '구름그림자' 시리즈도 그렇고 새와 그 공간에 대한 기억에서 비롯된 '새야, 새야' 또한 나의 가장 개인적인 경험과 그 것에 관한 기억, 그리고 그것이 비집고 들어 와 있는 현존을 그리고 있는 것이다. 그러나 축적된 기억의 결합체로 대상을 파악함은 가장 전통적인 동양의 정신을 담고 있다 생각한다. 나의 작업이 전통적이라 한다면 그 것은 재료의 사용과 그리는 방식을 말하는 것만이 아니라 대상을 파악하는 '눈' - '시 방식'에 있어 가장 전통적인 방식을 계승하고 있다는 점에서라고 생각한다. 즉 전통의 산수화에서 산점시점이 적용되었다면 그 것은 산의 그림은 당연히 그 산을 그리는 사람이 경험한 산의 자락에서 산 정상까지의 감상을 담고 있어야한다는 점에서 비롯되었듯이, 나 또한 대상을 내가 경험한 기억의 집적으로 드러내려한다.

- 조은령_새야새야-난의 기억-2_장지에 먹_46×54cm×4_2009

- 조은령_새야새야-난의 기억-6 장지에 먹_44×54cm×8_2009

이번 전시의 작업은 난 혹은 대나무를 주 대상으로 하여, 그에 대한 감상을 한 순간의 관찰이 아닌 시간의 흐름 속에서 기억과 현 순간의 공존이라는 점에서 파악하려고 한 작업이다. 빈자리로 남겨진 새의 형태는 새의 부재이면서 새가 떠나간 기억이라는 점에서, 붙여진 새의 형태 속에는 새의 이전 기억이 담기는 점에서 기억과 현실의 공존을 드러내는 이전의 작업이 지속 되었다. 한포기의 난은 화면에 의해 끊기었다 이어지면서 시각적 균일감이 깨진다. 화면과 화면은 좁은 틈을 갖고 있다. 대상은 연속적인 듯 보이지만 하지만 미묘하게 어긋나는 면과 높낮이를 달리하면서 갖게 되는 표면의 굴곡을 따라 굴절되어 드러난다. 즉 '대나무' '난' 이라는 전통회화의 가장 익숙한 형태를 가진 대상은 익숙한 형태를 갖고 있음에도 불편하게 보이는 것이다. 기억의 흔적들은 도처에서 이렇게 비집고 들어와 현재 눈앞에 보이는 쉬운 대상을 복합적으로 보이게 한다. 그 불편함 속에 드러나는 기억 역시 정지된 무엇이 아니라, 경험하는 시간 속에 변해가고 현재의 영향을 받는 무엇인가이다. 즉 여기에 한포기, 한줄기의 난과 대나무는 시간 속에 나의 '눈'에 쌓인 '기억의 集積'인 것이다. '胸中成竹'이란 말이 있다. 마음속에 온전한 '상'을 이룬 후에 그림이 그려진다는 것이니 굳이 대나무에 대한 지침만은 아니다. 그러나 내게는 아직 온전한 하나의 상으로 대상이 자리 잡고 있지 못 하다. 잎사귀가 흔들리면서 보았다했던 순간에 또 다시 흩뿌려지고 다시 맺히는 '상'을 쫓는 작업들이 지루하게 이어졌고 이제 그 집적들을 늘어놓으려 하는 것이다. 그 속에서 누군가는 대상의 '眞'을 찾기를 바라면서... (2010.1) ■ 조은령

Vol.20100217e | 조은령展 / CHOEUNYOUNG / 曺恩玲 / painting