- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

단꿈

2010_0203 ▶ 2010_0212

초대일시_2010_0203_수요일_06:00pm

참여작가 강은주_김보미_남채은_민준기_신선애_여준수_원용선_윤선화_전진표_천눈이_최혜선_한아름

관람시간 / 10:00am~06:30pm

덕원갤러리_DUKWON GALLERY 서울 종로구 인사동 15번지 Tel. +82.2.723.7771~2 www.dukwongallery.co.kr

'나'는 누구나 가질 수 있는 동등한 닉네임이다. (이민하, 「문제작」) ● 지금 많은 작품들이 '나'의 목소리를 실어 나른다. 나만의 비밀스러운 경험, 나만의 독특한 이미지, 나만의 고유한 발상…그러나 그 경험, 그 이미지, 그 발상들은 스스로 믿고 있는 것보다 훨씬 더 비슷하다. 가장 독특한 것, 가장 새로운 것이 되고자 하는 것들이 외려 가장 상투적으로 되어 기존의 시스템을 더 완강하게 고착시킨다. 그렇게 '나'를 말하는 일은 참으로 상투적이고 진부하고 허망한 일이 된다. 그리고 여기 그 대개 엇비슷한 것들, 상투적이며 진부하고 허망한 작업에 일말의 불안감을 느끼는 젊은 작가들이 있다. 그들은 '나'를 찾아 나서지만 정작 그렇게 해서 거머쥔 '나'를 의심한다. 그 의심이 깊어지면 '나'를 버리는 일도 가능할 것이다. 그런데 그렇게 '나'를 버리고 난 다음에는 무엇이 남을까?

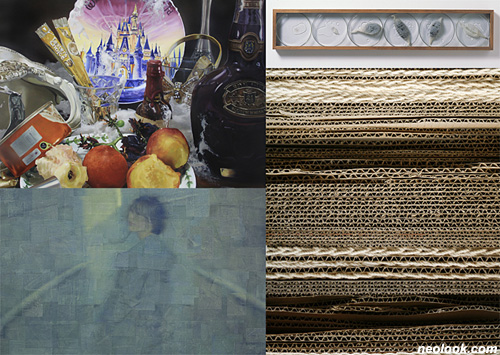

- 위 ◁ 강은주_8.21-8.27_캔버스에 아크릴채색_21.2×33.4cm×7_2009 위 ▷ 신선애_Lying Days_캔버스에 유채_18×26cm_2009 아래 ◁ 김보미_Unsettled Gaze_캔버스에 유채_181.8×227.3cm_2009 아래 ▷ 여준수_Art of Painting (After Vermeer)_캔버스에 유채_120×100cm_2009

남채은을 따라 비누와 거품이미지라고 하면 어떨까? 견고하고 영원해 보이는 것들이 녹아 흘러내려 거품이 된다. 그러나 꽃이 그렇듯 덧없음을 내포하는, 또는 덧없음 자체인 거품은 아름답다. 돌출된 형상들을 녹아 흐르게 하여 형상-배경의 위계적 관계를 무화시킨 천눈이의 작업도 마찬가지다. 강은주를 따라 책상 이미지라고 하면 어떨까? 내 몸의 상태, 내 마음의 상태에 따라 모이고 흩어지는 책상 위의 사물들을 포착하여 화폭 위에 고정시키는 일은 무한정의 '나' 가운데 어느 하나를 골라 진정한 '나'로 치켜세우는 일만큼이나 무모하다. 그러나 무모한 작업 가운데 기실 '내'가 있는 것을 어찌하랴. 김보미처럼 몸과 도시의 상호작용을 통해 반사, 증식된 것들을 수집하여 하나의 화면에 재조합할 수도 있을 것이다. 그것은 시시각각으로 변하는 몸과 마음의 상태를 아우르는 일이다. 이제 내 마음 속에서 거품들과 꽃잎들, 모이고 흩어지는 책상 위 풍경들과 반사, 증식된 도시풍경들이 떠들썩하게 증식하여 흘러내리고 부풀어 오르기 시작한다. 누군가 말하지만(On parle) 나는 그 누군가가 누구인지를 정확히 파악할 수 없다. 누구 말마따나 내가 누구인지 말할 수 있는 자 누구인가.

- 위 ◁ 남채은_Vinolia_캔버스에 유채_112.2×162.2cm_2009 위 ▷ 최혜선_채집_혼합재료_16×96×3.5cm_2009 아래 ◁ 민준기_Jieun#01_한지에 혼합재료_108×180cm_2009 아래 ▷ 한아름_FRAGILE Attempt, 열리지 않도록_골판지에 혼합재료_가변설치_2009

물론 그럼에도 여전히 내가 누구인지를 말하고 싶을 수 있다. 선택된 사진들을 이어 붙여 하나의 완성된 풍경-기억을 재현하는 민준기의 작업도 그런 욕망의 표현일 것이다. 그러나 그는 그것이 너무 생생하고 분명해 보일 것을 염려한다. 이제 그는 솔기를 드러내고 한지를 덧붙여 드러난 것을 가리고 한 때 명확했던 것을 뿌옇게 흐린다. 자연스러운 자세를 회피하거나 시선의 매끄러운 연결을 끊어 '불완전한 존재'를 나타내는 신선애의 인물-풍경화, 고전적 명화의 주인공들을 초라한(!) 슈퍼맨으로 치환시키고 "영웅은 없다"고 설파하는 원용선의 작업, 또 고전 명화의 코드를 살짝 비틀어 일관된 맥락을 내파시키는 여준수의 작업도 같은 맥락에서 '넌 특별해'와 '너도 똑같아'를 왕복하고 있다고 말할 수 있을 것이다. 이 왕복 운동에는 완결, 완성이 있을 수 없다. 영원히 진행 중인 상태로 있는 전진표의 화면 구성, 또는 건물 공사 작업이 그렇다. 그러나 그 진행 과정 속에서 전진표는 비로소 숨쉴 틈, 그 자신의 표현을 빌면 감성적 사유의 가능성을 발견한다.

- 위 ◁ 전진표_Dear Process_캔버스에 유채, 아크릴채색, 색연필_200×252cm_2009 위 ▷ 원용선_Super Jesus_캔버스에 유채_244×170cm_2009 아래 ◁ 천눈이_Dancing on the Beach_캔버스에 유채_지름 40cm_2009 아래 ▷ 윤선화_그곳에선 그러곤 하였다. 침범당한 조각. 멈추어진_캔버스에 아크릴채색_54×163cm_2009

그런데 항상 볼 수 있는 것 너머에는 보이지 않는 것이 있다. '그게 바로 나야'라고 말하는 순간 저 너머에서 '그건 너가 아니야'라고 말하는 내가 있다는 것. 이 모두를 보듬는 것은 가능할까? 적어도 최혜선은 그렇게 생각하는 것 같다. 이 작가는 실과 뜨개질 자체의 따뜻하고 부드러운 물질성을 받아들여 존재의 안식처로서의 집을 짓는다. "끝이 보이지 않는 검은 바다의 물을 작은 컵을 들고 한없이 퍼내는 기분"으로 버릴 수 없는 나를 계속해서 보듬는 윤선화의 작업은 무의미하지만 의미있는 시지프스의 노역이다. 그런데 이 시지프스의 노역을 가능하게 만드는 동인은 무엇일까? 그 노역은 그 안에 뭔가가 들어있다는 어떤 희망, 어떤 단꿈이 있기에 감당할 수 있는 게 아닐까? 이제 나는 박스테이프로 봉쇄된 한아름의 판도라의 상자를 본다. 그 안에서 뭔가가 흘러내린다. 그것은 실은 아무 것도 아니라 그저 상자 쪼가리다. 익숙한 것, 상투적인 것을 찾는 네거티브한 내 몸틀, 내 인식체계는 그것을 별 것 아닌 것으로 밀쳐낸다. 그런데 나는 좀처럼 그 자리를 떠날 수 없다. 좀 더 가까이 다가가 그 안을 바라보면 그 안에 희망이 있을까? 그 옛날 판도라가 만났다던 그 희망 말이다. ■ 홍지석

Vol.20100203g | 단꿈展