- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

shot of shot

多畵 안현숙展 / DAHWA ANNHYUNSUK / 多畵 安賢淑 / installation 2009_0530 ▶ 2009_0608

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20090315f | 多畵 안현숙展으로 갑니다.

초대일시_2009_0530_토요일_06:00pm

관람시간 / 11:00pm~06:00pm

문화일보 갤러리_MUNHWA GALLERY 서울 중구 충정로 1가 68번지 Tel. +82.2.3701.5757 gallery.munhwa.co.kr

타일과 시간의 흔적 ● 지금 '도시재개발'이 도시 곳곳에서 축축한 삶의 습기를 씨를 말려버리고 있다. 얄팍한 욕망은 덧칠하고 공포를 뒤집어 희망인 것처럼 최면하고 있다. 안현숙의 작업은, 이 도시에 희미하게 나마 아직 남아 있는 체취를, 남루한 생활의 곰팡이들을, 그 오물을 천천히 진지하게 따스한 시선으로 걷어 올린다. 마치 제의(祭儀)처럼. ■ 홍현숙

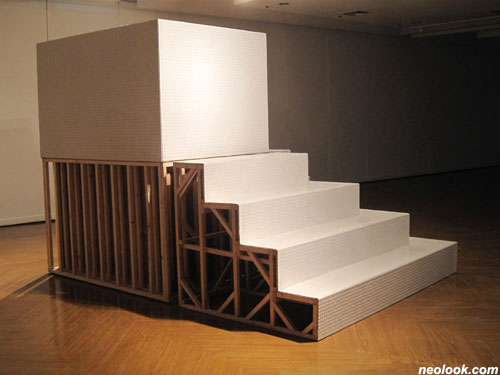

- 多畵 안현숙_그 하루_타일_300×240×200cm_2009

- 多畵 안현숙_그 하루_타일_300×240×200cm_2009

어떤 깊이 ● 그 작업, '그 것'은 하얗고 조그마한 타일로 자신의 외관을 장식하고 있다. 그러니까 외관의 표면만을 볼 때 그것은 익숙한 어떤 욕조의 느낌이다. 한편 그것의 구조는 계단과 입방체로 이루어져 있다. 계단을 오르면 제단 같은 입방체의 내부를 들여다볼 수 있다. 그리고 어떤 깊이를 만나게 된다. 우물이라 하기에는 얕지만 욕조라 하기에는 깊은 그런. 욕조와 우물의 상징성을 통해 삶의 양식과 그 차이를 유추해 볼 수 있을까? 공동체의 우물과 개인의 욕조? 우물의 깊이가 관계적 삶을 포괄하는 그런 깊이라면 욕조는 차라리 그러한 깊이와의 단절이라 할 수 있다. 아니 욕조는 우물과는 다른 욕조만의 고유한 깊이를 갖고 있다. 타협과 교섭이라는 우물의 깊이를 모방하면서도, 끊임없는 갈등과 번민 속에서 자신의 삶을 구성해 나가야 하고, 그러한 삶을 오롯이 담아내야 하는 깊이가 그 욕조만의 고유함이라 해야 할 것이다. 하지만 타협과 갈등의 삶은 고정될 수 없으며, 현재의 삶은 과거와 현재 그리고 미래 사이를 떠돌 수밖에 없기에, 우물이라 하기에는 얕지만 욕조라 하기에는 깊은 '그 것'은 아직 그 깊이가 결정되어 있지 않다. 욕조이면서 우물이기도 한, 혹은 욕조도 아니고 우물도 아닌, 그러므로 그 깊이를 상실한, 또한 그러므로 고유한 깊이를 획득해야 하는 '그 것'은 물을 담는 깊이가 아니라, 물의 떠돎을 담아야 하는 깊이를 갖고 있다. 그리고 그러한 떠돎을 통해 우물이라 하기에는 얕고 욕조라 하기에는 깊은 그런 깊이를 만들어 나가고 있다. ■ 고승욱

- 多畵 안현숙_그 하루-0.4평_타일_120×160×200cm_2009_내부

'公無渡河歌'가 떠올랐습니다. 물과 죽음. 바싹 말라버린 거대한 하얀 타일 덩어리 바닥을 내려다보며 목이 말랐습니다. ■ 이수영

- 多畵 안현숙_봄여름가을겨울_영상설치_가변크기_2009

본디 욕조는 육체의 불순물과 함께 마음의 속절없음을 씻어내는 장소로, 사람들은 큰일을 치루거나 신에게 기도 할 때 혹은 사랑을 나누거나 하루를 마무리 할 때 그곳에 몸을 담근다. 하지만 계단 위에서 그로테스크한 모습으로 우리를 내려다보는 안현숙의 욕조는 다르다. 그것은 맑은 물 대신 둔탁한 장면(shot)들로 채워져 있으며, 지상에서 떨어져 모호한 위치를 점유하고 있다. 작가는 이 해괴한 공간의 정체성이 부질없이 사라진 서울의 낡은 집들의 그것과 다르지 않다고 말한다. 그러므로 그 안에 머무는 장면들은 사라진 집들이 세상에 남기고 간 기억들인 셈이다. 안현숙은 그 기억들을 온전히 보호하기 위해 내구성 강한 정사각형 타일들을 곳곳에 부착해 놓았다. 과거로부터 온 이 타일 공간은 현실에서 이탈하여 우주로 떠나는 것 같다. 그리고 사라진 과거의 사건들이 내뱉는 진득한 토사물을 정제해주려는 듯하다. ■ 김지혜

- 多畵 안현숙_그 하루-0.4평_타일_120×160×200cm_2009_내부

- 多畵 안현숙_그 하루_타일_300×240×200cm_2009_3D

사람만 추억을 먹고 살아가는 것은 아니다. 거리와 집들도 그곳을 거쳐 간 사람들의 흔적들로 자기의 모습을 찾아가는 것이다. 타일로 만든 물 저장소는 작가에게 기억의 저편에 남아 삶의 일부를 이루고 있는 것이지만 물질을 앞세우는 사람들에게 지워버리고 싶은 과거의 잔재와 같은 것일지도 모른다. 지금 우리는 무엇을 위해 과거의 모든 것들을 지워버리려고 하는가. 비워있는 공터조차 남기지 않고 빼곡히 들어서 있는 건물들...이제는 하나 둘 오랜 우리 삶의 기억들을 머금은 터전들이 산업화의 마스코트와도 같은 불도저로 지워져가고 있다. 어린 시절 창문너머로 흘러가는 구름을 바라보던 창들과 골목길들은 이제는 오랜 사진이나 가물거리는 기억으로만 남는다. 지나온 시간들은 다시 오지 않는 것. 아니 이 땅에 머무는 사람들에게 그러한 시간들을 기억하는 것조차 사치일지도 모른다. ■ 조관용

Vol.20090530h | 多畵 안현숙展 / DAHWA ANNHYUNSUK / 多畵 安賢淑 / installation