- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Uncommon Day

박예신展 / PARKYESHIN / 朴禮伸 / printing 2009_0520 ▶ 2009_0526

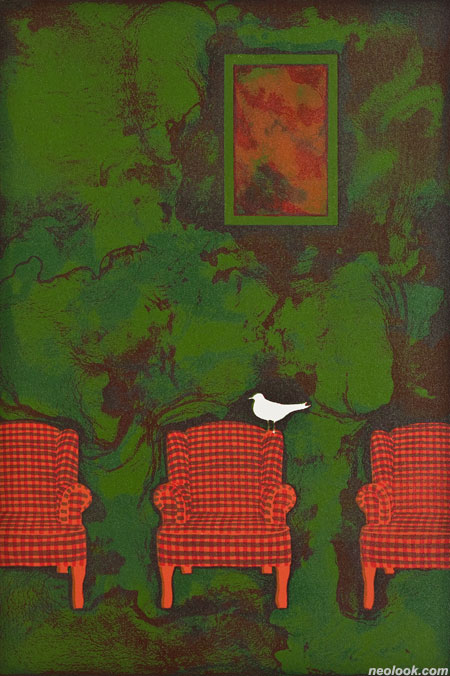

- 박예신_Uncommon Day_석판화_60×40cm_2009

초대일시_2009_0520_수요일_06:00pm

관람시간 / 10:00am~07:00pm

인사아트센터 INSA ART CENTER 서울 종로구 관훈동 188번지 5층 Tel. +82.2.736.1020 www.insaartcenter.com

현실과 이상에 대한 간극, 상징의 언어로 쓴 기록 ● 인간은 본래 고독할 수밖에 없다. 제 아무리 물신에 찬 환경과 야망에 사로잡혀 산다한들, 욕망과 이상의 마찰음과 번잡스러운 형색을 뚫고 어느 궤도에 안착한다한들 끈질기게 똬리 붙는 공허함과 외로움을 떨쳐내긴 힘들다. 근본적으로 어느 누구도 그와 같은 등선을 벗어나기 어렵고 애초에 그렇게 되지도 않는다. 더욱이 이와 같은 현상(어쩌면 운명과도 같은)은 유독 비시와 같은 세월에 비례해 증폭되는 양상을 보이고 자연스러운 시간의 순연을 거치게 된다. 다만 범인은 그러려니 하고 살아갈 뿐이지만 예술가는 그것을 시와 글과 그림으로 표현한다. 그들은 일반적인 사람들과는 달리 역경 속에 놓인 기회의 섬을 발견하는 능력과 자기 찾기를 통해 고독을 떨쳐낼 수 있는 지혜로움으로 자신의 세계를 타인의 세계와, 타인의 세계를 자신의 세계로 치환하곤 한다. 그리고 우린 박예신의 작품 속에서 그러한 흔적들을 발견할 수 있다. ● 작가에게 있어 「Uncommon Day」연작으로 표현되는 그림들은 현실과 이상 사이의 간극에 대한 고민의 연장이며, 자신에 대한 객관적 시각의 불투명성에 대한 의미심장한 기록이랄 수 있다. 다른 관점에서 볼 때 그의 석판화들은 정체성을 확인하는 다이어리이자 매일 매 시간 깨트리기 어려운 자아성에 대한 두려움을 대신하는 대리물로써, 시공간에 대한 초월성을 내재한 스스로의 코멘터리(commentary) 역할을 하기도 한다. ● 일예로 그의 그림 속 현실을 기반으로 한 인위적 설정, 다시 말해 사다리, 탁자, 거울, 쿠션, 회색 벽, 의자와 같은 일상적 사물이 지칭하는 상징성은 각각의 대본을 지닌 연상개체이며 일상 속 '틈'에 의해 생겨난 트라우마(Trauma)로, 그 이미지들은 소통의 요구와 희망에 대한 표상임과 동시에 치유의 방편임을 담보하는 매개이다. 창밖에 드리워진 이질적인 풍경과 채 정돈되지 않은 실내 상황이 오버랩 된 그림은 극명하게 표출된 화자의 불편한 심정과 더불어 방향에 대한 고찰을 유보토록 하지 않는다. 특히 붉은 소파가 놓인 거실에 이름 모를 새가 한 귀퉁이에 앉아 있거나 나란히 놓인 빈 의자에 의탁하고 있음은 일종의 이상향과 고독이 상존하는 정적인 현실을 잇는 도구로서 작용한다. ● 이 모든 것들은 대체로 몽환적인 매직리얼리즘(magic realism) 식 구성 아래 전개되고 이는 무겁지 않게 어떤 특정함, 미지의 규율에 대한 상태와 결과를 평범하지 않게 받아들이도록 만든다. 그리고 그것은 개념상 박예신 작품들이 지닌 특징들을 함축하는 언어로 규정된다.

- 박예신_Uncommon Day_석판화_70×53cm_2009

- 박예신_Uncommon Day_석판화_70×50cm_2008

그의 작품에 나타나는 여러 가지 형상(形象) 가운데 가장 눈여겨봐야할 것은 바로 묘사되지 않은 하얀 새다. 화면 전반을 지배하는 녹색의 푸름과 무채색에 가까운 그레이(Gray)나 화이트, 핑크와 파랑과 같은 색감이 밸런스를 이루고 다시점(多示占)으로 분할된 화면이 조용하면서도 차분한 인상을 전할 뿐만 아니라 아르누보(Art Nouveau) 양식에서 흔히 마주할 수 있는 화려한 문양 덕분에 동화(童話)적이고 몽환적인 여운이 강한 느낌을 생성하는 게 사실이지만 이 흰 새가 전달하는 이미지의 강렬함을 따르진 못한다. 작품 어느 부분에 시선을 두던 종국엔 그 새에서 멈춰지고 말 정도다. 대부분 가시적인 범위에서 정물처럼 부동한 것들임에도 그렇다. ● 그의 새들은 작은 모습으로 의자 위에 앉아 있거나 때론 책과 함께, 새장과 더불어 한 화면에 놓이기도 한다. 가끔은 비상하는 무리들을 만날 수도 있다. 그러나 이 새들이 단순히 스토리를 내레이션 하는 역할에 머물거나 실제를 반영하는 외적 구성소스에 국한되는 것은 아니다. 흡사 마그리트의 작품 「회귀」에서처럼 대체로 디테일하지 않다는 점에서 이 새는 오히려 감각적 관념의 대상으로 보는 것이 바람직하다. ● 사실 여기서 언급된 새와 그 새가 지닌 아우라는 박예신 작품을 이해하는 가장 효율적인 단초이며 그의 그림들을 구축하는 대표적인 알레고리라고 해도 과언이 아니다. 그렇다면 그 내부에 담지 되어 있는 것은 무엇일까. 앞서도 언급했지만, 그의 새는 작가의 심리와 스토리를 이해랄 수 있는 효과적인 힌트이다. '지금 내 안에 있는 무엇(something that is in my mind)', 즉 삶의 가치는 누군가에 의해서 주어지는 것이 아니라 자신이 발견하고 만들어가는 것이라는 작가의 주문 또는 독백을 일러주는 조타(操舵)라는 것이다. 그 조타가 가리키는 곳에 존재하는 것은 자아이며 미적 욕구와 맞닿아 있는 스스로의 진정성과 연계된 것이랄 수 있다. 물론 미로와 같은 길에서 하루하루의 현실적인 문제들을 담담하게 맞닥뜨리며 살아가지만 내재된 무언가는 끝내 해소되지 않는 의문, 인생사에 관한 고뇌, 매 순간마다 다가서는 감정의 복선들이라 해도 틀리지 않다. 그런 차원에서 볼 때 박예신의 새는 결국 우리네 일상에 놓인 보편적 '삶의 여정'을 대변하는 미지 혹은 예지적 심벌, 작가 자신의 진실한 초상을 가두고 있는 기호라는 게 옳다. 마치 그의 한 작품에 등장하는 새장과 텍스트의 관계처럼.

- 박예신_Uncommon Day_석판화_90×60cm_2008

- 박예신_Uncommon Day_석판화_60×45cm_2009

한편 박예신의 작품에선 새와 사물이라는 특정한 모티브 외에도, 그 주변에 부유하는 미학적 공기 역시 감지해야할 대상으로 남는다. 그의 작품들을 보다 분석해보면, 감성을 통해 순수한 형체를 지향하고 열린 감각을 엄격하게 구현함으로써 조형적 방법을 심화한다는 점에서 '레알리자시옹(realisation)'을, 반드시 적확하다고는 할 수 없지만 배경 공간구성에 대한 관점에선 구성주의(constructivism)를 연상토록 한다. 여기에 꿈과 현실이 착종(錯綜)된 공상적, 몽환적(夢幻的)인 여운은 다분히 판타지적인 요소를 체감케 한다. 하지만 작가가 작품을 창작함에 있어 어떤 특정한 경향이나 이론에 얽매인다는 의도성은 없다. 비평가의 입장에서 풀어낼 때 그러한 흔적을 감지할 뿐, 그러한 방식에서 드러나고 있음을 일러줄 뿐 작가는 그저 심연(心淵)의 이야기를, 감정이입이 뚜렷한 자신의 이야기를 일기 쓰듯이 펼쳐놓을 따름이다. ● 필자의 생각에 작가 박예신은 그림을 통해 자신의 이상과 현실의 거리를 극복하려 하는 듯싶다. 그 방법으로 경험과 주관적 의식을 작품 속에 있는 그대로 솔직하게 고스란히 이입하는데 주력하는 것으로 이해된다. 그리고 다양한 감정과 충동이 현실이라는 외계와의 중개자 역할을 하는 그림으로 사회적 규범에 따라 주어지는 개인 내부 정사(正邪)의 의식을 미적 표현으로 소화하려는 게 아닌가 싶기도 하다. 이러한 판단이 딱히 그릇되다 여겨지진 않는다. 작품 하나하나 마다 새겨져 있는 많은 상징과 메시지들이 그것을 증명하기 때문이다. 그러나 그의 그림 속에 담긴 스토리가 종착으로 하는 지점은 궁극적으로 '나'라는 존재성의 검증에 있음은 의심할 나위가 없다. 또한 작가는 이 검증의 과정을 그림으로 기록하기 시작했음을 알 수 있다. 아무튼, 일상을 바탕으로 한 소소할 수 있는 감정들이 풍부한 미감으로 묻어나는 그의 그림에서 작가의 본래 모습을 재차 발견하는 건 어렵지 않다. 감성적인 관찰안(觀察眼)에 의한 기록, 사색성(思索性)은 마치 스위스의 철학자 앙리 프레데릭 아미엘(Henri-Frederic Amiel)의 일기(Fragments d'un journal intime)에서 느껴지는 여백과 닮았음을 인지하는 것도 그다지 난해한 과정을 거치지 않는다. 그럼에도 그의 그림에선 보다 특별한 다른 두 가지 고통과 해답을 동시에 관찰할 수 있다. 작가는 자신의 그림을 통해 인생에 있어 후회의 고통과 예술에 있어 훈련의 고통을 극복하기 위한 노력을 엿보이고 있다. 다소 늦은 나이에 작품세계에 몰입하게 되었다는 점에서 육중할 수 있는 '후회의 고통'을 벗어 던지려 함이 그 하나이며, 예술가의 길에 놓인 번민과의 싸움을 '훈련의 고통'으로 덤덤하게 받아들이려는 행동이 또 다른 하나이다. ● 꿈과 사랑과 모든 광채 있는 것들의 열량을 흡수해 버리는 최후의 언어인 예술로 내면의 자신을 비롯한 본질적인 자아, 인간의 고독감을 드러내는 박예신의 작품에선 이처럼 단순하면서도 복잡한 여운이 녹아 있음이 목도 가능하다. 일견 쉬워 보이나 내실 복잡다단한 메커니즘을 지닌 석판화처럼. ■ 홍경한

Vol.20090523d | 박예신展 / PARKYESHIN / 朴禮伸 / printing