- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

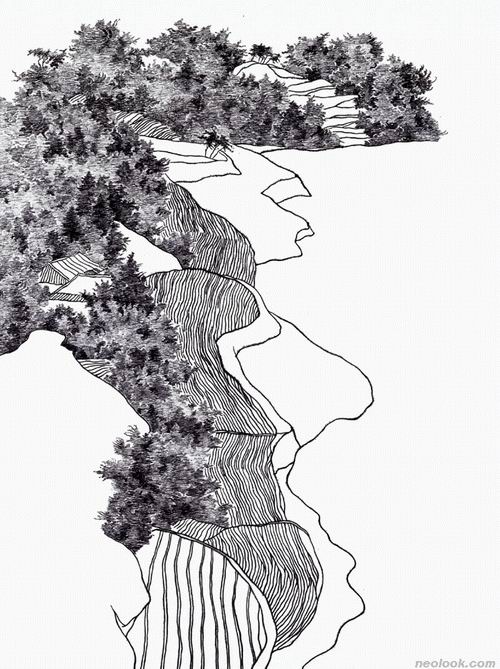

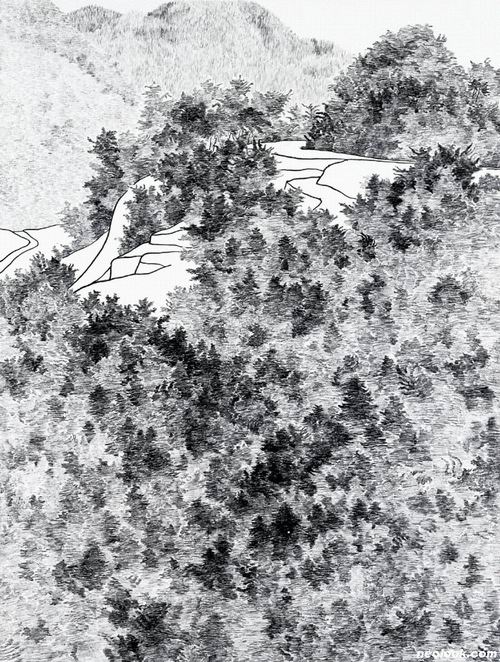

Immerge youself into the scenery

박영학展 / PARKYOUNGHAK / 朴榮鶴 / painting 2007_0620 ▶ 2007_0626

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20061005b | 박영학展으로 갑니다.

인사아트센터 INSA ART CENTER 서울 종로구 인사동길 41-1 3층 Tel. +82.(0)2.736.1020 www.insaartcenter.com

시정과 개념이 공존하는 풍경 ● 박영학이 보여주는 풍경은 개념적이다. 그것은 일종의 지도처럼 다가온다. 이미지이면서도도상이나 기호적인 성격을 강하게 환기시킨다. 현실적인 풍경이면서도 환각성이 모락거린다. 실경이면서도 지도이고 지도이면서도 산수풍경으로 겹쳐서 다가오는 다소 기이한 그림이다. 구불구불한 길들이 연결되어 지렁이처럼, 뱀처럼 지나가고 그 옆으로 주름잡힌 밭고랑과 나무와 숲이 있는 풍경이다. 본래의 풍경은 해체되거나 풍화되고 겨우 남은 몇 가닥 선에 의지해 길들이 연이어 뻗어있고 더러 풀과 나무가 덩그러니 남아 홀로 우거져있다. 전체에서 일부분만을 고정시키고 나머지는 증발시켜 버려 텅 빈 공간과 그 가운에 겨우 살아남은 자취로 존재하는 이 풍경은 풍경을 보여주면서 도시에 풍경을 지우고 감춘다. 나머지는 보는 이의 상상과 기억에 호소한다. 그래서 이 그림은 이미지이면서 동시에 반이미지적으로 다가온다. 역설적인 풍경인 셈이다. 과감한 여백과 겨우 남은 풍경의 편린이 보는 이의 시선에 여운처럼 감긴다. 마치 숲을 제외한 나머지는 강렬한 햇살에 의해 온통 하얗게 반사되고 증발된 것 같은 느낌을 받는다. 여백의 적극적인 강조와 그려진 부분과의 대비는 현실적 풍경을 비현실적으로 만들기도 한다. 사실 남겨진 것들은 결국 부재하는 것들로 인해 의미가 생긴 상처다. 산 자들은 모두 그 산 자를 배태한 죽은 이들의 육신을 떠올려준다. 산 자의 얼굴에는 죽은 이의 얼굴이 또렷하게, 희미하게 서려있다. 자연 역시 무수한 자연이 죽고 살아난 자취로 울울하다. 내가 보는 이 풍경은 아득한 지난 시간의 풍경이면서 동시에 그 풍경으로부터 무척 많이 벗어난 풍경이기도하다. 이 풍경은 수많은 다른 풍경들의 소멸과 부재로 가능하다. 풍경은 시간의 풍화를 겪고 그 풍경과 함께 한 이들의 눈 속에서 머물다 그들과 함께 사라지고 다시 다른 이들이 눈과 시간 속에서 거듭 환생한다. 풍경은 보여주기도 하고 많은 것을 감추기도 하고 드러나기도 하고 사라지기도 한다.

- 박영학_Immerge yourself into the scenery 07-25_장지에 방해말, 목탄_120×120cm

- 박영학_Immerge yourself into the scenery 07-27_장지에 방해말, 목탄_120×120cm

- 박영학_Immerge yourself into the scenery 07-28_장지에 방해말, 목탄_120×120cm

이 그림에서는 유독 숲 옆에 난 길이 눈길을 끈다. 길과 논, 밭은 사람들에 의해 만들어진 문화의 소산이다. 사람들이 지나간 자취고 그들이 노동한 흔적이다. 반면 숲은 인공에 반하는 공간, 인간의 손길이 아직 미치지 않은 장소, 원시의 꿈과 비릿한 생명체가 바글거리는 곳, 도시의 대척점에 서서 자연을 대표하는 그런 장소성이다. 이 그림은 항상 그 길과 숲의 대비를 강조한다. 인간은 자연에 길을 내고 논과 밭을 일구었다. 반면 풀들은 빈터나 지워진 곳을 악착스레 덮어나간다. 아직 아스팔트가 덮치지 않은 곳에 풀들이 자란다. 문명은 바로 그 접점에서 이루어진다. 그것은 모두 흙에서 이루어진 사건이다. 흙을 갈아 논과 밭을 만들고 그 흙을 밀어 길을 내고 다시 그 길을 풀이 덮고 숲이 되고 다시 그 숲과 나무를 베어 길을 만들고 논과 밭으로 대체해 온 역사가 이 땅위에서 이루어진 인간과 자연의 일이었음을 문득 깨닫는다. 작가는 자연 풍경을 보면서 그 같은 역사와 시간의 자취를 보았던 것 같다. 길과 논, 숲의 의미를 헤아려본 것 같다. 문화가 말을 만들고 트고 소통하고자 하는 욕망에서 발현된 것이라면 길과 논, 밭 역시 자연과 인간이 소통하고자 하는 흔적이다. 인간은 자연의 내부에 길을 만들어 그곳을 빈번하게 오고가면서 숲과 산의 일부를 펴서 논과 밭의 주름을 만들어왔다. 그것은 인간이 자연에 기생하고 자연을 전유하는 방식이었다. 작가는 바로 그러한 자연과 인간의 관계를 압축해서 보여주고 있는 것 같다. 그런 의미에서 이 그림은 단순한 풍경, 산수의 재현에 머물지 않고 무척 개념적이고 인식론적인 풍경화에 해당한다.

- 박영학_Immerge yourself into the scenery 07-29_장지에 방해말, 목탄_162×122.2cm

- 박영학_Immerge yourself into the scenery 07-30_장지에 방해말, 목탄_162×122.2cm

- 박영학_Immerge yourself into the scenery 07-32_장지에 방해말, 목탄_162×122.2cm

- 박영학_Immerge yourself into the scenery 07-33_장지에 방해말, 목탄_97×122.2cm

작가는 구체적인 풍경으로부터 출발해 이를 변형해서 독특한 풍경/장면을 만들었다. 그것은 특정 장소의 재현이나 기존 산수/풍경이 보여주는 '풍경적인' 장면과는 무관하다. 이것은 구체적인 대상의 재현이면서도 그 정보를 변형, 생략, 가공해서 일종의 인덱스로, 혹은 묘한 판타지로 만들어놓았다. 작가는 풍경을 자의적으로 해체하고 편집했다. 그것은 자연으로 난 길을 걷다가 만난 풍경에 대한 환각이기도 하다. 작고 바트고 꼬불거리는 길들을 걸어 산을 넘고 밭을 건너서 갔던 옛사람들의 발길이 눈에 밟히고 상상되어지는 그런 길이다. 이 그림은 보는 이들의 눈을 그 길로 몰아 저 너머로, 화면 밖으로 부단히 유출시킨다. 그 길에 의존해 떠나가게 한다. 그림은 그 매개다. 그림은 일종의 징검다리 같다. 그림을 밟고 아득하게 펼쳐진, 너무나 정겹고 낯익은 우리네 산천의 길과 풍경을 '사뿐히 즈려' 밟고 나가게 한다. 아니 그런 길로의 유인을 독려한다. 이 그림은 망막에 저당 잡히지 않고 정신적 활력에 의해 완성된다. 보는 이들의 눈과 마음을 이리저리 길과 주름으로 유인하고 몰고간다. 이 그림 앞에서 시선은 부산하고 그 시선을 받은 마음들은 동요한다. 유동하고 부유한다. 정신들은 부산하다. 마치 내가 풍경을 소요하고 있는 것 같다. 그림은 그 소요를 받아주는 기이한 장소, 장이다. 그런데 그런 것이 다름아닌 산수화 아니었던가? ■ 박영택

Vol.20070621f | 박영학展 / PARKYOUNGHAK / 朴榮鶴 / painting