- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

실루엣, 실상과 허상

김형종 유리조형展 2006_1021 ▶ 2006_1031

● 위 이미지를 클릭하면 한전프라자 갤러리 홈페이지로 갑니다.

초대일시_2006_1021_토요일_05:00pm

한전프라자 갤러리 서울 서초구 서초동 1355번지 한전아트센터 전력홍보관 1층 Tel. 02_2055_1192 www.kepco.co.kr/plaza

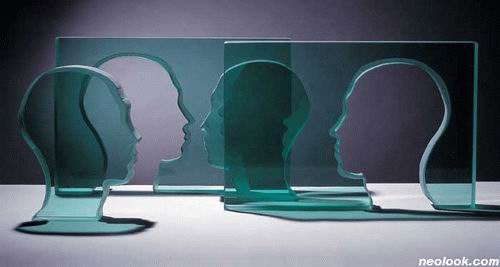

실루엣, 실상과 허상 ● 2년 만에 선보이는 김형종의 이번 개인전은 그의 작업여정에 중요한 전환점이 될 것이다. 이번 신작은 예전과는 여러 면에서 다른 점을 보여주기 때문이다. 무엇보다 가장 두드러지게 눈에 띄는 점은 구상성이 강하게 드러난다는 것이다. 작가는 프랑스 유학시절부터 줄곧 '유리'라는 매체의 특성에 집중해왔다. 유리를 활용한 다양한 형식실험과 순수조형성에 바탕을 둔 비구상 작품을 주로 선보여 온 것이다. 그러나 근작은 '실루엣'이라는 제목에서처럼, 인체형상에서 비롯된 모티프를 설정하고, 여기에 내러티브를 덧붙임으로써 구상성과 서술성을 동시에 극대화시켜 보여준다. 따라서 이번 전시를 이해하는 키워드는 인체라는 구체적 형상성과 거기서 파생된 내러티브 구조의 메시지를 해석하는데 있다. ● 앞서 밝힌대로 김형종은 지금까지 유리라는 매체의 특성과 조형적 실험의식에 바탕을 둔 입체작업을 일관되게 선보여 왔다. 프랑스 유학을 마감하고 고국에서 처음 열었던 개인전에서는 '순환'이라는 제목의 다분히 추상적 개념의 작품을 발표했었다. 그때 작가는 생성과 소멸, 비어있음과 채움, 건설과 해체, 우연과 필연 같은 이분법적인 사고의 단상을 표현했는데, 이는 유리의 물성탐구에 전념하던 시기로 볼 수 있다. 그리고 이후 몇 차례의 개인전과 단체전을 통해서도 같은 맥락의 태도를 일관되게 보여줬다. 예를 들어 2004년 개인전에서는 '음과 양'이라는 주제를 형상화했는데, 병풍 모양을 빌린 스테인리스 판 위에 유리구슬을 접목시켜 돌출시킴으로써 이질적인 분위기를 연출했다. 이 작품은 볼록과 오목이 교차하면서 중앙/주변, 이미지/여백, 겉/속, 안/밖의 개념을 대비적으로 보여주었다. 그리고 형식적인 측면에서는 사각프레임을 기본으로 그 안에 순환을 상징하는 원(圓)형태를 대입시키면서 바탕과 주제의 대비를 극대화 시켰었다. 이와 같은 제작방식은 김형종이 초기작부터 일관되게 추적해온 '순환'이라는 개념의 연장선서 획득한 자신만의 조형어법이었다. 그런가 하면 이 시기 작품에서 주목할 수 있는 또 다른 요소는, 작가의 손에 의해 가공된 유리매체 뿐만 아니라 스테인리스나 유리구슬 같은 산업생산물인 기성품을 작품에 활용했다는 점이다. 레디메이드 개념을 적극 차용한 이런 경향은 최근작에서 보다 확장된 형식으로 이어진다. 즉 이번 전시에 출품된 작품들은 순수미술 작품의 재료로서가 아닌 다양한 용도의 건축자재로 사용할 수 있는 즉, 공장에서 대량생산된 기성품인 유리판을 주재료로 하고 있기 때문이다. 이는 작가가 지금까지 추구했던 물성에 대한 탐구를 초월해 자신의 내면과 주제의식을 효과적으로 표현하기 위한 방편으로 도입된 것이다.

- 김형종_Silhouettes 2_유리_30×30cm_2006

- 김형종_Silhouettes 2-2_유리_40×60cm_2006

- 김형종_Silhouettes 7_유리_각 30×30cm_2006 김형종_Silhouettes 8_유리_각 30×30cm_2006

- 김형종_Silhouettes 7-1_유리_각 40×60cm_2006 김형종_Silhouettes 8-1_유리_각 40×60cm_2006

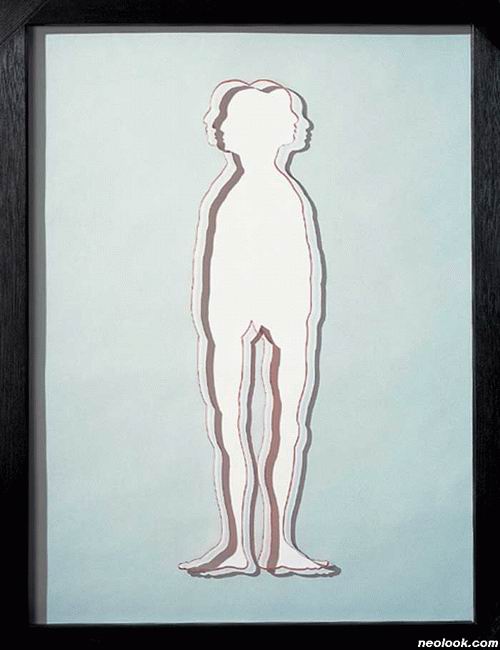

「실루엣」이란 제목이 붙은 연작은 두께 1cm의 유리 원판에서 출발한다. 보다 정확히 말하자면, 작품들은 한 장의 유리판에서부터 여러 장의 유리판을 에폭시 접착제로 붙여서 만든 두툼한 두께의 사각 유리 덩어리에 이르기까지 가공되지 않은 유리판에서 시작된 것이다. 그리고 한 장 혹은 여러 장 겹친 유리 덩어리의 일부분을 'water jet cutter'라는 특수 기법으로 절단해 냄으로써 완성된 것이다. 이 작업과정은 가위로 종이를 오려내는 과정을 연상시킨다. 유리판에서 분리된 형상은 모두 인체의 실루엣으로 표현됐는데, 그 형상은 마치 그림자처럼 보이기도 한다. 이처럼 유리로 만들어진 그림자는 투명하다. 모든 색채가 제거된 검은색 그림자가 아닌, 맑고 투명한 색채의 유리 그림자인 것이다. 유리로 만든 인체의 투명한 그림자는 '실상과 허상'을 상징한다. 이것이 바로 이번 개인전에서 그가 보여주고자 한 핵심적인 주제인 것이다. ● 그리고 직사각형 프레임에서 떨어져 나온 형상은 원판과 한 짝을 이루는 동시에 각각 독립된 입체 작품으로 존재한다. 이런 설정은 '나(작가)'와 나를 둘러싼 '사회(관객)'사이에 존재하는 관계에 대한 역설적이고 은유적인 표현인 것이다. 또한 웅크리고 앉은 인간의 모습은 자궁에 있는 태아의 모습과 흡사하다. '움 심볼(womb symbol)'이라 불리는 이런 자세를 인용해 작가 김형종은 인간의 근원에 대한 질문을 관객들에게 던지기도 한다. ● 한편 여러 장의 유리판을 이어붙인 입체작품을 정면에서 그 내부를 자세히 들여다보면 크고 작은 기포가 있음을 발견할 수 있다. 얇은 유리판을 여러 장 겹치면서 생긴 흔적을 의도적으로 제거하지 않았기 때문이다. 작가는 이 공기방울을 통해 이 유리판이 한 덩어리가 아니라 얇은 두께의 유리판이 겹쳐서 만들어졌다는 것을 적나라하게 보여주고 있다. 그런가 하면 이처럼 정면에서 바라보는 유리판과는 달리 측면에서 바라볼 때 중첩된 유리판의 실체는 극명하게 드러난다. 1cm 두께의 유리 판 레이어가 그대로 나타나기 때문이다. 작가는 이런 시각적인 장치를 통해 정면에서만 바라볼 수 있는 2차원 평면 작품의 한계를 극복하고 있다. 즉 작품을 측면에서 바라봄으로써 낯선 경험이 가능한 3차원 입체작품의 특성을 극명하게 보여주고 있는 것이다. 작가의 이런 의도는 곧, 정면의 역사로 일컬어지는 전통회화의 한계를 뛰어넘은 시선의 확장과 공간성을 표현한 것으로 해석할 수 있다.

- 김형종_Silhouettes 11_유리_각 80×60cm_2006 김형종_Silhouettes 12_유리_각 80×60cm_2006

- 김형종_Silhouettes 13_유리_80×60cm_2006

김형종의 이 같은 주제의식의 포착과 표현의 영역을 확장시킨 조형실험은 전시장 벽에 걸리는 또 다른 연작에서도 발견할 수 있다. 평면과 입체의 중간단계인 '투조(透彫)'라 할 수 있는 이 시리즈들 역시 기성품인 유리판을 바탕으로 한다. 벤치에 앉아있는 인간의 모습이나 누드집에서 발췌한 인간의 전신상을 실루엣으로 표현한 일련의 연작들은 유리의 특성을 적나라하게 보여준다. 즉, 벽에 걸린 (유리)작품은 일반적인 회화작품과 다르게 맑고 투명하다. 따라서 관람객의 시선은 작품의 표면을 그대로 통과해 이면의 모습까지 볼 수 있다. 그리고 유리에 투조됨으로써 흔적으로 남은 인간의 형상은 '텅 빈 그림자'로 투영된다. 유리판의 여백을 차지하는 부분이 그림자로 남고, 잘려나간 인간의 형상은 공간에 텅 빈 채로 존재하는 것이다. 우리는 이런 결과로 생긴 그림자를 '텅 빈 그림자'라고 명명할 수 있는 것이다. 이 같은 텅 빈 그림자의 역설 또한 작가의 이번 작품에서 읽을 수 있는 핵심 키워드이기도 하다. ● 김형종은 이상과 같은 방식을 통해 관객들에게 신선한 시각적 경험을 제공한다. 유리로 만들어진 실체의 허무를 텅 빈 그림자를 통해 은유와 역설로 보여주고 있다. 이처럼 김형종은 이번 전시에서 유리의 특성을 적절히 응용하면서 빛과 그림자라는 가장 원초적인 관계에 대한 의미론적 질문을 던지고 있다. 실루엣으로 남은 인간의 모습은 관객과 소통하고자하는 작가 자신일지도 모른다. ■ 이준희

Vol.20061021c | 김형종 유리조각展