- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

吳炳學展

오병학 개인展 2006_0906 ▶ 2006_0919

● 위 이미지를 클릭하면 학고재 홈페이지로 갑니다.

초대일시_2006_0906_수요일_05:00pm

주최_NPO 법인 삼천리철도(일본) 홍보 후원_KIN(지구촌동포연대)

학고재 서울 종로구 관훈동 100-5번지 Tel. 02_739_4937 www.hakgojae.com

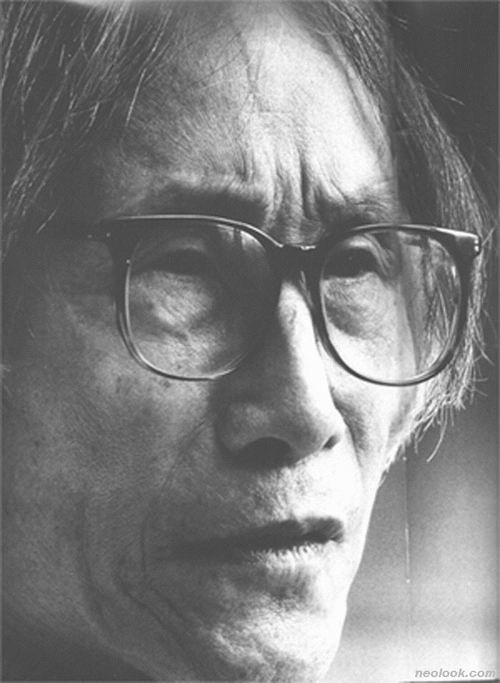

오는 9월 6일(수)부터 19일(화)에 걸쳐 인사동 갤러리 '학고재'에서 재일조선인1세 오병학 화백의 개인 전시회가 열린다. 오병학 화백은 1924년 평양에서 태어나 1942년 도일한 후, 오랜 세월동안 일본에서 작품 활동을 펼쳐 왔다. 세잔느의 영향 하에서 고고하게 자신을 연마해온 그의 작품 세계는 그 누구와 비교할 수 없는 강렬함을 가지고 있다. 풍경화와 인물화에서 나타나는 색채의 심오함, 그리고 탈춤과 백자에서 풍겨오는 민족적인 감성은 감동을 일으키며 보는 이를 숙연하게 만든다. 그가 걸어온 결코 순탄할 수 없었던 60년 예술 창작의 길과, 식민지 출신의 재일조선인으로서 일본에 안주하지 않은 채 민족정신을 지켜온 그의 삶의 모습은 경이로운 것이다. 이번 전시회 개최는 도일 65년 만에 처음으로 고국 땅을 밟게 된 오병학 화백 자신의 오랜 숙원이었다. 또 '오병학전'은 분단의 현실 속의 우리 민족사가 한걸음 더 나아가는 소중한 기회가 되는 뜻 깊은 행사가 될 것이다.

- 오병학_백자도자기 이조 White Porcelain Jar_65.2×80.3cm_1995

- 오병학_짚신 짜는 사람 わらじを作る人 Farmer_72.7×60.6cm_1950

- 오병학-삶

오병학 화백의 서울 전시회에 부쳐 ● 오병학 화백님의 이번 서울 전시회는 '역사적'이란 말을 앞세우기에 모자람이 없다. 소위 '재일(在日)'이란 운명을 짊어지고 일본 땅에서 60여 년을 살아오면서 작품활동을 해온 그가 어언 80이 넘은 백발의 나이에 그토록 바라던 조국땅 서울에서 첫 전시회를 갖게 되었으니 그 감격이 어찌 작가 한 사람의 심정에 그칠 수 있겠는가? 실인즉 나는 이 작가의 삶과 예술의 토양(土壤)이 된 시대와 공간에 많은 관심을 갖게 된다. 침략자의 땅에서 겪었을 차별과 수모 그리고 가난, 그뿐인가, 갈라져 싸우는 조국과 동족의 현실을 아파하면서 그는 남다른 예술혼을 화폭에 담아왔을 것이다. 그의 작품에 응축(凝縮)되어 있는 우리 겨레의 유구하고도 심오한 내면 세계를 감지하면서 우리는 이 작가의 담백하면서도 강렬한 화풍에 돈수(頓首)하지 않을 수가 없다. 내가 오 화백의 작품과 그의 생애 및 예술을 담은 다큐맨터리 필름을 접한 것은 나의 존경하는 마에다겐지(前田憲二) 감독님의 덕분이었다. 그가 보내온 도록(圖錄)과 비디오테입은 바로 마에다 감독 자신이 경제적 어려움을 무릅쓰고 직접 제작한 것이었다. 남의 나라의 한 화가를 위해서 그만한 일을 한 마에다 감독님에게 나는 머리를 숙이지 않을 수가 없었다. 그 영상물이 그 후 KBS를 통해서 널리 방송됨으로써 오 화백님의 작품세계와 마에다 선생의 휴머니티가 국내에 널리 알려진 것은 늦게나마 다행스러운 일이었다. 오 화백님은 지난 4월, 이번 국내 전시를 협의하기 위해서 실로 70여 년 만에 서울에 왔다. 그때까지 그 분이 남한 땅을 밟을 수가 없었던 이런저런 사정은 우리가 익히 짐작할 수 있는 상황 때문이었다. 그러나 이제는 그에게 더 이상 금단(禁斷)의 땅은 없다. 이 모두가 우리 역사의 한계와 가능성을 아울러 말해주는 단면이다. 비록 더디고 주춤거리기는 할망정 역사는 결국 전진하고 있다는 확신을 이번 오 화백의 서울 전시회를 통해서 재확인하게 된다. 오랜 숙원이던 서울에서의 개인전을 열게 된 오 화백님께 축하를 드리며 이번 행사가 그 분 한 개인의 보람과 기쁨을 넘어서 우리 미술계의 새로운 경사이자 우리 겨레가 공유하는 정신적 뿌리를 재음미(再吟味)하는 뜻있는 계기가 되기를 간절히 바란다. 이 전시회의 개최에 아낌없는 협력과 지원을 해주신 마에다 선생님과 『하늘하우스』의 여러분, 그리고 화랑 '학고재(學古齊)'의 우찬규 사장님께 감사를 드린다. ■ 한승헌

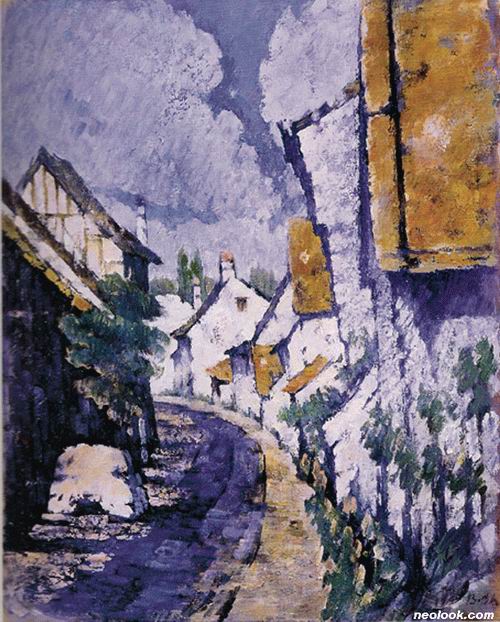

- 오병학_플로반의 풍경 プロヴァンの街路 Street of Province_91×72.7cm_1996

- 오병학_탈춤 Mask-dance_16.2×260.6cm_1988

- 오병학_인체 人體 Nude_130.3×97cm_1988

비로소 우리곁에 다가온 오병학의 60년 화업의 편모 -오병학 개인전에 부쳐 ● 일본에 살면서 그림 활동을 하는 오병학이란 분의 개인전을 서울에서 개최할 예정이니, 그의 작품세계를 소개하는 글을 쓰라는 지인의 숙제를 받으면서 나는 그의 이름을 처음 들었다. 남녘만의 미술 움직임을 아는 것을 넘어서 지금은 나뉘었으나 머지않은 시기에 하나가 되어야 할 북녘의 미술에 대해서도 알아야 한다고 마음먹고 공부한 지 꽤 되어가던 어느 시기에, 중국이나 일본 등 가까운 곳의 재외 동포 미술에 대해서도 소홀했던 점을 인식하게 되었다. 그래서 틈틈이 자료를 모으고, 방문하는 등 꽤 기웃거렸으나 그의 이름은 듣지도 못하던 차였다. 소개해준 지인으로부터 대략적인 정보를 듣고는, 내가 여태 헛공부를 했구나 하는 느낌이었다. 이토록 오래, 열렬히 화업에 몰두했던 분을 이름조차 모르고 있었다니. 전시 준비를 위해 그가 서울에 왔고, 만나서 필자에게 건네주신, 작품이 모아 진 화집을 보았다. 초기작부터 여러 소재, 다채로운 크기의 그림 200여 점을 담아 지난 2000년에 발행된 화집은 작품 하나하나가 정성들여 놓여졌고, 색채감 또한 좋았다. 그러나 화집에 재현된 그림은 기록된 크기를 참조하더라도 평균화된 크기로 인하여 원래의 크기와 느낌을 짐작하기 어려운 점이 두드러진다. 오병학 선생님의 권유도 있고, 작품을 보지 않고는 그에 관련한 글을 쓰지 않는다는 나름의 원칙도 있고 하여 일본에 살면서 작업하는 선생님을 직접 방문하여 그림을 보기로 하였다. 그것은 찬란한 경험이었다. 실제 작품을 보니 강렬한 분위기와 일부 작품의 압도하는 크기로 인한 박력이 화집을 통해 짐작하던 것과 사뭇 다르게 다가왔다. 화집을 보면서 눈앞을 자주 어른거리던 세잔느의 그림자도 아주 미미했다. 그러므로 나는 오병학은 세잔느의 장점에 젊은 시절은 물론 완숙기에 이른 지금도 자신을 열고 끊임없이 노력하는 화가로 간주한다. 아시다시피 세잔느는 인상파 그림의 가벼운 느낌을 극복하여 유화의 위상을 높이고, 그림에 새로운 느낌을 부여하려 시도한 열렬한 움직임이었다. 그러므로 세잔느로부터 영향을 받았다는 것은 화면의 구조가 탄탄하다는 의미이면서, 현대적이거나 당대적인 감각을 염두에 두었다고 해석해도 무리가 아닐 것이다. 오병학은 1924년 평안남도 순천에서 태어나, 당시 식민지 조선에서 두 번째 가는 큰 규모의 대도시이던 평양에서 중등과정까지의 학창시절을 보내면서 평양이 제공해주는 상당히 높은 수준의 미술정보를 접하면서 열렬한 심정을 지닌 미술학도로 자라났다. 그로부터 들은 서점에서 본 미술서적의 존재는 막연한 무시와 무지를 깨는 정보였다. 식민지시대를 통 털어 모든 외국으로의 유학생의 절반을 이 평안도가 차지했다고 하는 것은 특기할 일이다. 또한 식민지 시절에 서울을 제외하고는 유일하게, 비록 3년 동안에 지나지 않았지만, 전국단위의 공모전이 성대하게 열렸던 적이 있었던 곳이 평양이었다. 평안남도의 순천에서 태어나 평양으로 옮기면서 그의 뇌리를 스쳤을 새로운 기운의 문화가 평생 지속되고 있는 열렬함의 바탕을 이루었을 것으로 짐작한다. 미술 전문교육을 받기 위해 일본 제국에 이르렀으나, 거의 어떠한 일본인 대가로부터의 영향도 거부, 서구의 대가로부터의 영향에 대하여 마음을 열었다는 회상에 대하여는 흥미로움과 더불어 두 나라 문화 사이의 아직 떨쳐지지 못한 착잡함을 느낄 수 있었다. 오병학의 화업은 지금으로부터 60년을 헤아리는 시기부터 시작된 일생일대의 사업이었다. 필자가 방문했던, 거주를 겸한 화실은 뛰어난 작품을 남기기 위한 투쟁의 장소라고 해도 무리가 없을 정도의 느낌이었다. 대가들의 화집이 기회가 되는대로, 건성으로 모아지지 않고, 계획적이고 방대한 양으로 모아져 있었으며, 이들의 전시회 포스터는 일본에서 열린 경우 구입해서 실내 구석구석에 붙여져 있었다. 필자가 방문해본 적지 않은 숫자의 미술가들 어느 누구보다도 더 열렬한 분위기가 필자를 긴장으로 이끌었다. 게다가 하루 내내, 제자의 도움을 받아가며 살펴본 그림들은 필자를 숙연하게 만들었다. 일생을 걸고, 일생일대의 과업으로 그림을 그려온 사람, 그림으로 투쟁한 삶의 주인공이 오병학이었다! 시간 순서로 보아 화업의 시초인 1940년대 후반부터 1950년대 사이에 종이에 단색으로 그린 시도들은 그림에 본격적으로 뛰어들자마자 만만찮은 실력과 야심적인 태도를 볼 수 있어서 매우 흥미로웠다. 이 또한 조국이 해방을 맞은 시기에 때맞춰 젊음의 시기를 맞이한 한 젊고 야심만만한 식민지 출신 화가의 흔적이 아닐까 한다. 많지 않은 풍경은 1960~70년대 사이에 그려진 것이, 지금도 한 편에서 몰두하고 있는 과일정물과 도자 정물들은 작은 크기에도 불구하고 탄탄함이 두드러졌다. 바로 이런 점이 오병학의 세잔느에 대한 감화를 잘 보여준다고 여겨진다. 그러나 그것은 앞서도 말했듯 어디까지나 그림자 같은 것이었다. 실제로 그의 탈춤을 그린 커다란 규모의 강렬한 그림들은 필자에게 상당한 충격으로 다가왔다. 한국에서와 마찬가지로 일본에 살면서 민족미술을 화두로 추구했음에 틀림없었을 그의 심정에 불을 질렀던 것으로 여겨지는 탈춤에 대한 관심은 그의 그림들로 보아 1970년대에 비롯되어 1980년대에 이르러 최고조에 이르렀다고 여겨진다. 그리고 그 결과는 일본에 살면서 활동하는 동포미술가사회는 물론, 본국의 누구와도 비교할 예가 드문 성과라고 여겼다. 특별히 대규모의 크기도 크기지만, 보는 사람을 함께 약동하도록 이끄는 것 같은 동적인 화면은 이 분야에 대한 문외한인 필자마저 움찔거리게 하는 동시에 보는 사이 코허리를 시큰하게 만들었다. 필자는 인물화들에 관심이 갔다. 모든 그림이 다 그랬지만 오랜 시간에 걸쳐 두텁게 발라진 질감이 더욱 잘 어우러지게 조화된, 1990년대 중후반에 그려진 인물그림들에서 필자는 그의 대가적인 풍모를 엿볼 수 있었다. 60년 가까운 일생일대의 화업의 알맹이를 이제서야 볼 수 있다는 점은 아쉬움이면서, 지금이라도 이런 것이 가능함을 다행으로 여긴다. 오병학 선생님과 그의 작품들을 보기 위해 들렀던 즈음의 일본에서 동포사회, 나아가 허리가 잘린 우리들의 화합을 위한 큰 한걸음이 내디뎌졌다는 기쁜 소식을 접할 수 있어서 더욱 각별했다. 모쪼록 조국의 한 쪽에서의 전시이나마 좋은 자극과 정나눔의 기회가 되기를 바란다. ■ 최석태

Vol.20060906e | 오병학 개인展