- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

사람의 숲, 아시아의 숲

홍성민展 / HONGSUNGMIN / 洪成旻 / painting 2006_0110 ▶ 2006_0117

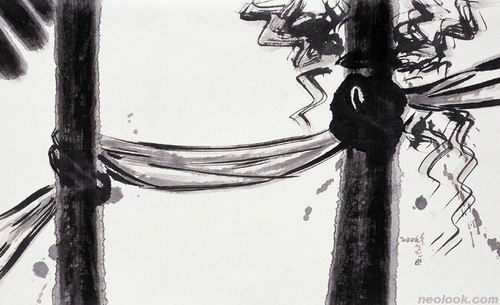

- 홍성민_아시아의 숲_한지(장지)에 먹, 혼합재료_77×272cm_2005~6

초대일시_2006_0110_화요일_05:00pm

갤러리 PICI 서울 강남구 청담동 122-22번지 Tel. 02_547_9569

사람의 숲, 아시아의 숲 ● 전통이 아무리 소중할지언정 반성 없는 답습은 무의미하다. 수묵이 전통과 맞닿아 있으므로 가치 있다고 말하는 것은 따라서 일차원적인 주장으로 받아들일 수밖에 없다. 오히려 그것이 동시대의 요구와 필요, 미의식과 부응할 때 진정한 가치를 획득할 수 있는 것이다. 전통은 소재나 재료와 기법 속에서 생명을 유지하는 것이 아니라 현재의 조건에 부합할 때 비상한 힘을 발휘한다. 전통의 창조적 계승이 허울 좋은 구호로 그치지 않기 위해 전통을 철저하게 파악, 분석하여 자기 신체의 일부로 만들어야 할뿐만 아니라 결국에는 그것을 자기내부에서 파열시키는 고통과 모험을 감행할 필요가 있는 이유도 바로 여기에 있다. 1990년대 후반부터 홍성민이 그려온 대나무 그림은 물론 사군자를 그 뿌리로 하고 있다. 일반적으로 수묵으로 그린 대나무 그림에 대해 군자(君子)의 지조와 절개를 상징하는 것으로 해석하지만 홍성민의 대나무는 그것을 넘어서고 있다.

- 홍성민_아시아의 숲_한지(장지)에 먹, 혼합재료_77×272cm_2005~6

- 홍성민_아시아의 숲_한지(장지)에 먹, 혼합재료_77×272cm_2005~6

한국의 전통회화에서 특히 대나무를 잘 그린 화가로 조선 초기의 수문(秀文)이나 중기의 이정((李霆)을 비롯하여 유덕장(柳德章)과 신위(申緯) 등을 들 수 있는데, 특히 이정의 「풍죽도(風竹圖)」는 바람 앞에서 흔들릴지언정 결코 부러지지 않는 고결하고 단정한 인품이나 기개를 표현한 것으로 평가받고 있다. 이러한 전통회화에서 발견할 수 있는 것은 시경(詩經) 위풍(魏風)의 기오(淇奧)에서 노래한 '푸른 대나무는 청초하고 무성하니, 고아(古雅)한 군자가 바로 거기 있네'란 구절이 암시하는 곧고 굳은 절개, 높은 덕, 갈고닦은 학문의 경지에 대한 예찬일 것이다. ● 왕희지(王羲之)의 아들 왕휘지(王徽之)가 대나무를 가리켜 "저 군자 없이 어찌 하루라도 지낼 수 있느냐"고 하였다는 일화나 윤선도가 「다섯 벗에 대한 시(五友歌)」에서 "내 벗이 몇인가, 수석(水石)과 송죽(松竹)이라"고 읊은 것에서 알 수 있듯 대나무는 선비로서 '본받아야 할 자세'를 상징했던 것이다. 형식적으로 전통회화를 따르고 있으나 그 내용에 있어서 굵고 강직한 줄기와 예리한 잎을 통해 항일의 의지를 표현한 김진우(金振宇)의 묵죽은 근대 사군자에 있어서 중요한 위치를 차지하고 있다. 일제시대 항일운동을 전개하다 투옥되기도 했고, 해방 후 남한에서 진보적 활동을 하다 한국전쟁 중 체포되어 동대문형무소에서 동사한 김진우는 평생 묵죽만 그렸는데 그의 대나무그림이 현실에 맞서 투쟁하던 지식인의 의지를 담고 있다는 점을 되새길 필요가 있다. 그러나 죽림칠현의 고사에서 보듯 대나무는 때로 현세를 떠나 은둔하려는 도피처로 나타나기도 한다. 속은 비어 있으나 하늘을 향해 곧게 뻗어나가는 강인한 생명력, 한겨울에도 푸른빛을 잃지 않는 당당함을 예찬하는 것이야 마땅히 존중되어야 할 것이나 홍성민의 대나무그림은 이러한 수신(修身)의 차원을 넘어서고 있다는데서 그 특징을 찾아야 할 것이다.

- 홍성민_아시아의 숲_한지(장지)에 먹, 혼합재료_77×272cm_2005~6

- 홍성민_아시아의 숲_한지(장지)에 먹, 혼합재료_77×272cm_2005~6

홍성민의 대나무그림은 전통을 수용하면서 동시에 그것을 추적하여 내부로부터 깨트리려는 의지를 드러낸다. 화면을 종횡으로 가로지르는 검고 넓은 선들이 켜켜이 쌓여 만들어진 면들은 대나무줄기일 수도 있고, 때로는 수많은 시간의 흔적이 쌓인 대지일 수도 있다. 평평하고 넓은 붓으로 죽죽 그은 선들이 수직으로 세워질 때 그것은 대지의 에너지를 하늘에 접지하는 피뢰침일 수도 있다. 특히 최근 작품을 보면 대나무를 암시하는 최소한의 형태만을 지니고 있기 때문에 적묵(積墨)의 육중함이 화면을 장악하고 있어 대나무는 사라지는 대신 마치 어둠 속에서 희미하게 비치는 빛의 길이 공간을 가로지르는 것처럼 보이기조차 한다. 그것은 빛의 길이고 생명의 빛일 수도 있다. 대나무의 형태가 사라진 공간 속으로 나타나는 한줄기 여백, 이것에서 나는 전통을 내부로부터 파열시키고자 하는 작가의 마음과 손으로 전달되는 진동의 흔적을 발견한다. 그러므로 홍성민의 작품에서 우리가 주목해야 할 것은 소재나 형식이 아니라 그가 추구하고자 한 내용과 주제, 더 나아가 그의 세계관이 어떤 것에 근거하고 있는가 하는 문제이다. ● 일본 교토시립미술관에서 열린『광주의 기억으로부터 동아시아의 평화로, 2005. 12.』전시에 출품한 '아시아의 숲'이라는 그의 수묵그림은 한편의 서사시라 할 수 있다. 이 그림은 그가 지난 몇 년간 그려온 대나무 그림이 무엇을 지향하고 있는지를 밝혀주는 적절한 사례일 것이다. 전체 20폭으로 구성된 이 작품의 작업노트에서 작가는 "나의 대나무 그림은 전통인식에 대한 반성에서 비롯되었다. 수묵그림의 대나무를 통해 인간과 신, 인간과 자연, 인간과 인간사이의 관계를 새로운 창조적 관계로 복원하고 그 영성(靈性)을 회복하는 것이 나의 주요한 작업이자 궁극의 접점이다. 원초적인 생명력을 찾기 위한 행위이다"라고 그 작업의도를 밝히고 있다.

- 홍성민_아시아의 숲_한지(장지)에 먹, 혼합재료_77×272cm_2005~6

작품과 글에서 볼 수 있듯 1980년대 죽창을 든 분노하는 민중의 형상을 통해 미술의 사회적 실천을 위한 투쟁의지를 보여주었다면 1990년대 이후 그의 관심이 정화(淨化), 평화, 생명에의 존경으로 바뀌고 있음을 간파하기란 어렵지 않다. ● 1980년대라는 격랑의 시대를 온몸으로 버텨내며 그가 채택한 방법이 역사와 시대, 사회와 현실에 대한 정면돌파의 방편으로 외파(外破)였다고 한다면, 이제 그는 형식적 전통으로부터, 나아가 자신의 믿음조차 내부로부터 균열을 만들며 21세기에 필요한 내용과 형식, 주제와 방법을 찾고자 하는 고통스러운 자기혁신의 모험을 시도하고 있는 것이다. 그러나 그가 궁극적으로 도달하고자 하는 세계는 전통적 상징 속에 자신을 동화시키는 것이 아니라 새로운 상징을 만들어내는 것이다. 만약 그렇다면 그의 그림 속에 육중하게 드러나는 대나무는 실체가 애매한 군자가 아니라 바로 살아있는 우리 자신이자 모순과 질곡으로 점철된 역사 속에서도 존재의 존엄성을 잃지 않고 살아가고 있는 동아시아의 민중들일 것이다. 그런 점에서 그가 그린 숲은 경쟁과 이간이 아닌 상생과 조화, 연대의 아름다움을 은유한 사람의 숲으로 해석할 수 있다. ■ 최태만

Vol.20060110b | 홍성민展 / HONGSUNGMIN / 洪成旻 / painting