- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Void space

정상현 개인展 2005_1119 ▶ 2005_1217

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20031110b | 정상현 영상설치展으로 갑니다.

초대일시_2005_1119_토요일_06:00pm

후원_서울문화재단 'NArT 2005 젊은 예술가 지원 프로그램'_갤러리조선

관람시간 / 10:00am~07:00pm

갤러리 조선 서울 종로구 소격동 55번지 Tel. 02_723_7133 www.gallerychosun.com

그런 적이 있는가? 연극이 계속되기를 바라기도 하면서 한편으로는 이제쯤 현실이 개입해 주었으면 할 때 말이다. 그때 마침 막간이 선언된다. 불이 다시 켜지고 극적인 환상은 잠시 유보된다. 조명이 꺼지고 커튼이 내려진 네모난 무대의 틀이 다시 눈에 들어온다. 무대 밖에 (그러나 완전히 극장 밖은 아닌) 나가서 차를 한잔 하거나, 일상의 담소를 나누거나. 아니면 계속 객석에 앉아서 텅 빈 무대를 바라보거나. 시작은 그러했다. 마치 오페라의 서막을 적당히 빠른 속도로 즐기듯이, 정상현이 제안하는 갤러리의 투어에서는 몸의 힘을 빼고 부유하는 듯한 카메라의 흐름에 몸을 맡겨야 편하게 따라 갈 수 있었다. 그는 분홍색 틀을 가지고 여러 작품들과 전시의 또 다른 메타-공간들로 우리를 데리고 떠난다. 우리는 그가 제시하는 틀을 통해서만 그 공간들을 볼 수 있다. 우리가 그의 틀 속에서 벌어지는 세계들에 익숙해질 즈음에, 정상현은 그 틀을 살짝 건드리기 시작한다. 어설프게, 약간 거칠게, 장난스럽게, 하지만 꾸준히. 그렇게 틀에는 금이 가기 시작한다. 우리가 보고 있는 것이 틀의 안과 밖 사이에서 벌어지는 일들이라는 것을, 바로 막간에 일어나는 것이라는 것을 쿡쿡 찌르듯이 말해준다. 급기야는 틀 밖의 세계가 틀 안의 세계로 조금씩 침범해오다가 그 틀이 무너지는 사고가 일어난다. 우리는 이 갑작스럽지만 가벼운 접촉 사고를 통해서 현실로 곧장 돌아올 수 있는가.

- 정상현_I suggest a tour of the gallery_비디오 설치_2분 38초_2003

- 정상현_이것을 빨간 벽돌 관측소라고 하자._혼합재료(아이소핑크,모터,프로젝터)_2005

- 정상현_YAHOO! 자연과 도시_혼합재료(잉크젯프린트)_2005

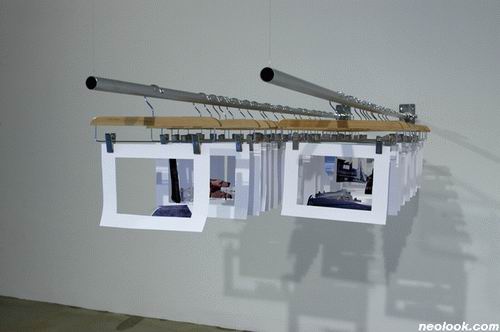

우리가 거쳐야 하는 또 다른 무대의 틀 있다. 이것을 빨간 벽돌 관측소라고 하자. 이 관측소는 약간 높을 뿐 아니라 불행하게도 우리가 올라갈 수 없다는 점에서 하지만 우리에게 충분히 열려있다는 점에서 무대를 닮았다. 극이 유보되고 커튼이 내려진 막간의 시간에서처럼, 우리는 관측이 유보된 관측소 주변을 서성거리게 된다. 하지만 우리는 밖에서 관측소 안에서 벌어지는 일을 충분히 짐작할 수 있는데, 이는 다름 아니라 우리를 대신하는 카메라가 보는 상을 친절하게 다시 벽에 투사해서 보여주는 장치들 덕이다. 원리는 간단하다. 나르시스의 연못처럼 자신의 앞에 있는 것을 그대로 투영하는 것이 카메라의 할 일이 아니던가. 사고가 결과만을 보여주었다면, 관측소는 틀과 과정 전체를 열어놓고 우리로 하여금 관측할 수 있도록 해준다. 실제의 관측은 아니지만 우리는 관측의 과정 전체를 관측하는 또 다른 방법으로 관여하고 있다. ● 이 결과에서 과정까지가 너무 급진적이라면, 시간이 정지한 듯이 과정을 토막내어 평면적으로 보여주는 막간도 곁들일 수 있다. 정상현은 연속되는 여러 개의 틀 안에 그가 자연과 도시라는 각각의 키워드로 검색해서 무작위로 선택한 장면들을 하나하나 분리해서 보여준다. 각각의 장면들이 나름의 내러티브와 상황을 어느 정도 스케치하고 있기는 하지만, 한 장면에서 하나의 장치 이상은 보이지 않도록 나머지는 빈 공간으로 오려내었다. 한 줄로 주욱 걸려진 장면들의 연속에서 주인공들은, 뭔가 움직이는 것들은 아직 보이지 않는다. 그저 우리의 시선들이 하나의 틀에서 그 다음 틀로 또 그 다음 틀로, 틀의 빈 공간을 통해서 계속 달아나고 있다. 틀이 안과 밖이 만나는 경계가 되면서 그 스스로의 의미는 유보된 채 계속해서 도주선을 향해 달리는 것처럼, 시선은 계속 뒤로뒤로-판단을 뒤로 미룬 채 빠져나가고 있다.

- 정상현_사고 (Fender-bender)_비디오 설치_1분57초_2004

- 정상현_춘몽 (春夢)_비디오 설치_4분 25초_2004

- 정상현_갤러리 조선_2005

틀이란, 파르마콘과 같아서 죽음에 이르는 독약인 동시에 의학적 묘약처럼 치료제도 될 수도 있는 그런 존재다. 틀 안에 존재는 틀 때문에 거기에 갇혀있는 것 같기도 하지만, 사실 그 속의 세계들을 잘 보듬어 자라나게 하고 의미를 키우는 것은 틀이다. 지금까지 정상현이 틀을 통한 그 안의 세계를 잘 키워왔다면, 이번 전시『또 다른 공간』은 그 여러 틀들 사이에 막간을 선언하는 작업이다. 막간은 극과 극 사이에 비어진 공간이 아니라, 극이 유보된 채 현실과의 관계가 더 적나라하게 제시되는 실재적 순간이다. 경계를 따라 달리다가 구멍이 뚫린 도주선처럼, 정상현의 작업은 지금 우리에게 그런 막간의 또 다른 시공간으로 연장되고 있다. ● 다지는 뒤에 남았다. "나는 갈 것인가 머물 것인가?" 그는 중얼거렸다. "어떤 다른 길로 빠져나갈까? 아니면 따라갈까, 흩어지는 벗들을 따라갈까?" 우리는 흩어지지만, 음악이 울부짖었다. 우리는 흩어지지만. 자일즈는 지나가는 일단의 흐름 속에 말뚝처럼 남아 있었다. ■ 이수영

Vol.20051127a | 정상현 개인展