- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

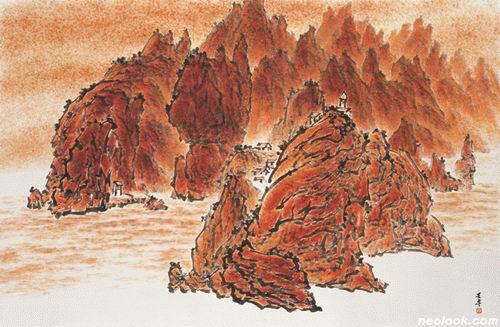

畵ㆍ島ㆍ道

한진만 수묵산수展 2005_1026 ▶ 2005_1108

- 한진만_西島_황토, 수묵_144×248cm_2002

갤러리 상 서울 종로구 인사동 159번지 Tel. 02_730_0030

잃어버린 대지의 감성 그리고 섬 ● 이성의 가치를 신봉하는 서양 전통의 사상을 따르는 현대사회에 이르러서 자연의 의미가 매우 축소되었다. 친환경적 사고와 자연주의에 대한 강조는 이러한 상황을 역설적으로 반영하는 것에 다름 아니다. 인간을 포함한 지구상의 물질은 모두 흙으로부터 나왔다. 이성의 제공자가 하늘(天)이라면 육체의 근원은 땅(地)인 것이다. 전자는 아버지이며 후자는 어머니라 할 수 있다. 본능과 직관에 속하는 것이 바로 여성성을 내포하는 대지(大地)이다. 그리고 인간은 대지의 소산이다. ● 현대문명이 가져다 준 이기(利器)는 감탄할 만한 것이지만 상대적으로 대지의 감성으로부터는 멀어져버렸다. 땅과 산, 물과 바다. 이 모든 대지를 향한 놀라운 경이와 전율은 감추어진 것이 되었다.

- 한진만_初雪_수묵_43×63cm_2003

- 한진만_黎明_황토, 수묵_112×172cm_2005

- 한진만_淸韻_수묵_125×326cm_2005

- 한진만_東海에서 獨道_수묵_32×3000cm_2004_부분

한진만의 작품이 시작되는 지점이 바로 대지와의 만남에 있다. 마이(馬耳), 청량(淸凉), 금강(金剛)을 지나온 길이다. 그리고 이제 바다와 섬을 만나게 되었다. 삼면을 휘감아 도는 반도의 바닷물과 그 물위에 도도히 떠 있는 섬들이다. 독도, 울릉도, 마라도, 우도, 백령도....... ● 작가는 대지의 감성을 찾아 떠난다. 근육을 쓰고 땀을 내며 흙과 물을 만나는 작가의 태도는 그 자체가 대지와 소통하는 언어가 된다. 그것은 대지의 존재 방식과 같이 구체적으로 몸을 사용하는 것이다. 동터오는 새벽과 칠흑의 밤을 함께 나누는 것이다. ● 무위자연을 노래한 동양의 노장사상과 혼이 맑은 원시부족의 문화가 같은 줄기이다. 작품은 자연에 대해 두려움으로 조우하였다가 평화로움으로 머물게 된 작가의 내면을 표현하고 있다. 그렇게 한진만의 산과 물은 대지의 감성으로 풀어낸 먹이며 흔적이 되었다. ● 물아일체(物我一體)는 작가의 방법론이면서 동시에 추구하는 바가 된다. 먼저 자연과 하나 되기를 시도하고 그 다음 지필묵과 일치되고자 노력한다. 작품을 하기 위한 과정이기도 하지만 그 자체가 목적이기도 한 것이다. 작품은 다만 자연스런 결과로 맺어지는 열매일 뿐이다. 계절이 바뀌고 환경이 바뀌면 자연히 꽃이 피고 지는 이치와 같은 것이다. 그렇게 필법은 감성과 기운으로 이루어진다. 특히 뾰족뾰족 몽우리로 솟아나는 먹선은 자연을 머금은 작가의 독특한 개성을 표출한다. 영산(靈山)을 이루었던 붓질이 그대로 바위섬과 물결로 화한 것이다. 특별히 수파준(水波준)의 연구로 다양해진 물모양과 물빛이 섬을 에워싼 바다의 본능을 토해낸다. 물은 여리고 조용하다가도 강하게 요동친다. 만물의 낮은 곳으로 흐르는 물의 마지막은 바다이다.

- 한진만_淨_수묵_112×172cm_2005

- 한진만_初秋_황토, 수묵_183×317cm_2005

- 한진만_雪海_황토, 수묵_26×58cm_2005

- 한진만_午後_황토, 수묵_39×95cm_2004

이렇게 수많은 물방울의 종착역이 되는 바다는 시시각각 다른 형태를 만든다. 지켜보는 자 없는 생명의 드라마를 펼치는 바다와 섬의 변모를 작가는 북받치는 그리움으로 그려내고 있다. 새벽의 바다와 밤의 바다는 그렇게 태어나고 환희의 바다와 분노의 바다도 마찬가지이다. 늘 산과 바다를 향해 달리는 작가의 마음이 한지위에 생동하는 모양새를 자아내게 된 것이다. 한진만이 그리는 자연은 설레고 살아 꿈틀대는 자연이다. 가파르게 일어섰다가 스러지는 화면속의 리듬은 작가가 만나는 자연으로부터 오는 기운을 담은 까닭인 것이다. ● 작가는 넓게 퍼트리기보다는 점을 모아 표현한다. 어떤 작품은 대기(大氣)와 물과 섬 모두가 각기 다르게 운동하는 점으로 표현되었다. 허공마저 진동하는 기운으로 포착하는 작가는 눈에 보이지 않는 기(氣)를 몸으로 받아들이는 것 같다. 氣는 사물을 해석하는 동양의 개념이다. 가장 미세한 것에서부터 거대한 우주마저 품는, 존재하는 모든 것의 본성 자체이며 동시에 활동 방식이 되기도 한다. 그러한 관점에서 보면 바다 한가운데서, 섬을 맞닥뜨린 가운데 작가가 체험하는 물아일체의 경험은 관념적 상상이나 비유가 아닌 구체적인 사실이라 할 수 있을 것이다. 그 파장을 가슴에 담고 또 다른 질료로 형상화하는 과정이 바로 동양화의 정수이며 놓칠 수 없는 가치가 아닌가.

- 한진만_加派島_수묵_34×67cm_2005

- 한진만_石柱相寺_수묵_42×85cm_2005

- 한진만_雪國_수묵_72×143cm_2005

요동치는 기운의 활력도 때로는 침묵을 필요로 한다. 날숨을 고요하고 길게 내뱉으면 갑자기 텅 빈 우주와 하나가 되는 순간이 온다. 일치의 순간은 대지위에 침묵을 낳고 한지위에는 여백을 만든다. 양과 음의 이치이며, 생명과 죽음의 실제도 이와 같을 것이다. 점차 허옇게 살을 드러내는 것은 비워진 공간이다. 양으로 뛰놀다 음으로 쉰다. 그 쉼이 주는 평화는 자궁 안 태아의 무념, 무상과 다르지 않을 것이다. 그래서 동양화가에게 여백의 의미는 그저 무(無)이기보다는 지복(至福)이 그득한 상태인 것이다. 비운다는 것은 채우기 위한 사전작업이기도 하지만 만들고 그리기에 희열을 느끼는 작가로서는 욕망의 끝 지점에 다다라 더 이상 욕망하기를 그치게 될 때 맞이할 수 있는 선물이다. 곳곳에 시원하게 비워져 있는 공간은 설경이기도 하고 고요한 물이 되기도 하며 때로는 끝없는 하늘이 되기도 한다. 붉은 황토로 끓는 여명보다, 은색으로 퍼지는 바위와 하늘보다도 압도하는 평화로 보는 이를 어루만지는 비움의 아름다움을 위해 작가는 얼마나 수없이 숨을 고르고 골랐을까. ● 아마도 침묵을 가르쳐 준 이도 대지였을 것이다. 홀로 서있는 섬은 깊은 침묵, 그 자체였을 것이다. 인간은 진정한 자아와 만나기 위해, 에고로서의 자아를 벗어버리고 우주를 만나기 위해 홀로 견뎌야 한다. 쉴 틈 없이 분주하게 엮어진 관계망을 버리고 나와 홀연히 우뚝 서는 것이 필요하기 마련이다. 그것이 수많은 대지의 종족들 사이에서 작은 섬 하나가 던져주는 화두였음에 틀림이 없다. ■ 신혜영

Vol.20051029a | 한진만 수묵산수展