- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Please, have a seat

이정란 개인展 2004_1029 ▶ 2004_1109

● 위 이미지를 클릭하면 대안공간 풀 홈페이지로 갑니다.

초대일시_2004_1029_금요일_05:00pm

오프닝 퍼포먼스_2004_1029_금요일_06:00pm_전시장에서 소피보기

대안공간 풀 서울 종로구 관훈동 192-21번지 B1 Tel. 02_735_4805

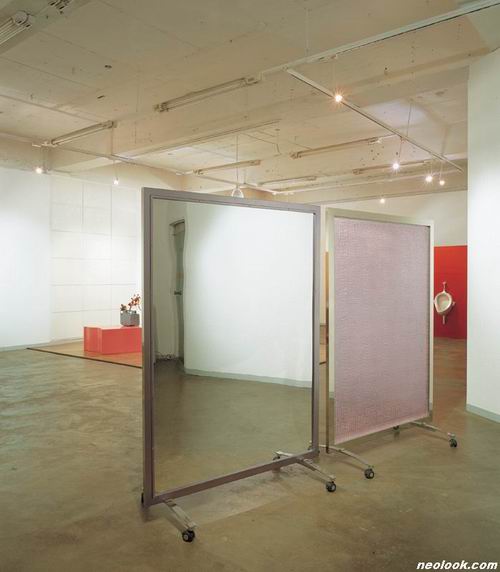

'샘'의 추억 ● 공공영역에설치된 이정란의 '변기-의자'는 다양한 사람들이 앉을 수 있는 구체적으로 기능하는 일종의 퍼블릭 퍼니처(Public Furniture)이다. 제도예술이 예술을 사회적 이용에의 요구로부터 벗어나게 해주는 것이었다면, 퍼블릭 퍼니처는 거꾸로 예술을 사회적 이용에의 요구들을 충족시키는 것으로 나타난다. 이를테면 퍼블릭 퍼니처는 사회의 기능성을 드러낸다고 말이다. 퍼블릭 퍼니처는 적어도 이중의 뜻, 즉 기존의 가구이면서 동시에 작품이라는 점이다._『미디어 시티_서울 2000』 도록 「이정란의 변기모형도 의자」 중에서 ● 누구나 적어도 하루에 한번은 화장실을 방문한다. 만약 당신이 오줌이나 똥을 하루라도 거른다면? 글타! 여러분들이 생각하듯이 당근 근심이 생길 것이다. 그래서일까 불가(佛家)에서는 화장실을 해우소(解憂所), 즉 근심을 푸는 곳으로 불렀다. ● 대뽀, 동시대미술의 향방에 관한 근심을 풀고자 해우소에 설치된 변기에 앉아 30초간 쎄렸다. 근데 근심을 풀고자 들어선 바로 그 해우소가 오히려 근심을 발생시키는 것이 아닌가. 무신 뚱딴지같은 말이냐고요? ● 대뽀가 들어선 해우소는 '화장실'이 아닌 빈 공간을 화장하는 '전시실', 즉 대안공간 풀이다. 헉! 그럼 대안공간 풀이 화장실로 자리바꿈 된 것이 아닌가? 미술계에 '대안'을 제공하겠다는 대안공간이 화장실로 전이되다니, 헐~ ● 헉! 근데 해우소(전시실)의 문에는 남/녀를 구분하는 표식(기호)대신 Please, have a seat이라는 '문패'가 걸려있는 것이 아닌가. 머시라? 대뽀 보고 앉으라고? 잠깐! 화장실에 무신 쇼파까지 설치된 것으로 오바 하시지는 마시라. 대뽀가 앉은 곳은 다름 아닌 변기다. 근데 그 변기는 좀 특이하다(기보다 차라리 '이쁘다'고 말하고 싶을 지경이다). 어케 특이하냐고요? ● 이정란 왈, "기존 변기에 빨강 장미꽃을 전사하여 전기로에서 800도로 구웠고, 변기 뚜껑을 투명재질로 디자인하여 변기뿐만 아니라 의자로 사용할 수 있도록 고려했던 것이죠." ● 이정란은 그 변기를 Beautiful stranger라고 명명했다. 이정란의 진술에서 이미 감 잡을 수 있듯이 이정란의 「Beautiful stranger」는 똥과 오줌을 쏠 수 있는 변기면서 동시에 의자이기도 한 일종의 '변기-의자'이다. (대뽀는 종종 욕실에서 목욕 후 욕실에 설치된 변기뚜껑을 닫고 그 위에 앉아 양말을 싣는다.)

- 이정란_Please, have a seat_2004

이건 몬가? 대뽀가 '변기-의자'에 앉아 바라본 벽면타일은 기존 타일과 달라 보인다. 모가 다르냐고요? 대뽀가 대안공간 풀에 들어서면서 만난 벽면타일들은 한결같이 백색의 타일로 보였다. 근데 다시 보니 백색의 타일에 몬가 툭 튀어있는 것이 아닌가. 이를테면 흔히 화장실에서 볼 수 있는 백색의 타일에 풍경이나 동식물 혹은 현란한 색채 대신에 알쏭달쏭한 도형들이 깨알처럼 백색부조로 제작되어 있다고 말이다. 대뽀, 그 도형들이 궁금해서 이정란에게 이멜로 물어봤다. ● 이정란 왈, "그 도형들은 건축의 설계도면 제작에 사용되는 플라스틱자에 새겨진 100여개의 변기모형 도형을 차용하여 제작한 것이죠." ● 이정란은 그 벽면타일을 쿨하게 She is cool이라고 불렀다. 글타! 이정란의 「She is cool」은 작품이면서 동시에 화장실 벽면에 설치하여 사용할 수 있는 벽면타일이기도 하다. 이정란의 「Beautiful stranger」처럼. ● 오잉? 이건 또 모냐? 이정란이 제작하여 설치한 벽면타일에 소변기가 하나 설치되어 있다. 근데 그 소변기는 넘덜이 공공화장실에서 손쉽게 볼 수 있는 소변기가 아니다. 그럼 모냐? 그 소변기는 1917년 뒤샹(Marcel Duchamp)이 '샘(Fountain)'으로 불렀던 바로 그 소변기를 닮았다. 머시라? 그 소변기를 어디서 구했냐고요? ● 이정란 왈, "뒤샹의 '샘'을 모델로 삼아 흙으로 빚어 FRP로 떠서 화이트 펄칼라(자동차도료)와 기타 공정을 거쳐 짝퉁(복제품)을 제작한 것이죠." ● 이정란의 소변기는 뒤샹의 「샘」을 차용하여 제작한 일종의 '짝퉁' 소변기이다. 이정란은 그 짝퉁 소변기를 Bye, duchamp으로 명명했다. 허나 이정란의 「Bye, duchamp」은 뒤샹의 「샘」과는 달리 백색받침대가 아닌 (지나가면서 중얼거렸듯이) 백색의 부조타일벽면에 설치된 소변기이다. ● 더군다나 그 소변기에는 상하수도 파이프까지 설치되어 있다. 그럼 이정란의 「Bye, duchamp」은 폼으로만 벽면에 설치한 것이 아니라 오줌을 쏠 수 있도록 설치된 것이란 말인가? 동시대미술의 근심을 풀고자 들어선 해우소에서 대뽀는 한물간(?) 근심에 사로잡히게 된 셈이다. ● 한물간(?) 근심? 현대미술을 말할 때 빠지지 않고 등장하는 작품들 중의 하나가 다름 아닌 뒤샹의 「샘」이다. 하지만 그 「샘」은 여전히 풀리지 않은 근심으로 남아있다. 따라서 대뽀, 오늘 그 근심을 풀기로 맘 먹었다. 혹 알어, 그 근심이 요즘 대뽀가 근심하는 동시대미술의 향방에 관한 어떤 실마리를 제공해줄지. 자, '샘'의 추억을 따라가 보자.

- 이정란_Please, have a seat_2004

불온한 상상력들들 ● 흔히 뒤샹의 「샘」을 언급하면서 별다른 주목을 하지 않는/못하는 사항이 하나 있다. 그게 모냐구요? 어케 1917년 뒤샹이 대량생산된 상품(소변기)을 '작품'으로 전이시키는 유쾌.상쾌.통쾌한 발상을 하게 된 것일까? ● 흔히 그 발상의 비하인드 스토리를 뒤샹의 진술, 즉 "나는 소변기나 병걸이 등을 고상한 예술 애호가들에게 하나의 야유이자 도전으로 던진 것인데, 네오-다다이스트들은 그 오브제를 미적 감상의 대상으로 취급한 것이다"라는 진술에 대부분의 뽕론가들은 기댄다. ● 고상한 예술 애호가에게 야유/도전하기? 열분들도 아시다시피 고상한 예술 애호가에게 야유와 도전을 한 작가들이 없는 것도 아니다. (그 단적인 사례로 마네의 「풀밭 위의 식사」를 보시라.) 만약 그 점을 고려한다면 뒤샹의 레디-메이드(ready-made) 등장은 그 이전에 어떤 영향을 받았음을 알려준다. 이를테면 뒤샹의 레디-메이드는 예술 애호가에게 야유와 도전을 하기위해 갑자기 등장할 수 있었던 것은 결코 아니라고 말이다. 따라서 문제는 뒤샹의 레디-메이드가 출현하게 된 ('이유' 이외에) 영향 사례를 들어야만 할 것이다. ● 물론 뒤샹의 「샘」 논의가 단지 뒤샹의 진술로만 그치는 것은 아니다. 혹자는 소변기의 형태에서 성적 요소를 볼 수 있다고 말하기도 한다. 말하자면 소변기의 비어있는 내부 형상이 마치 자궁형태를 닮았다 혹은 소변기의 형태가 여성신체의 곡선을 뜻한다고 말이다. 어느 뽕론가는 뒤샹의 진술을 뒤집어 네오-다다(neo-dada) 작가들의 행위를 뒤샹의 레디-메이드를 확장한 것으로 해석하기도 한다. ● 허나 뒤샹의 진술뿐만 아니라 소변기의 형태에서 볼 수 있는 미적 요소 그리고 일종의 '네오-다다 일병 구하기' 역시 뒤샹의 레디-메이드 발상을 가능케 한 비하인드 스토리는 아니다. 그와 같은 기존 뽕론가들의 논의는 오히려 뒤샹의 「샘」을 마치 현대미술의 '사생아'로 만들어 놓는다. 그리고 뒤샹은 신화적 인물로 포장된다. ● 두말할 것도 없이 대뽀 역시 이것이 뒤샹의 레디-메이드 발상 비하인드 스토리이다라고 당당하게 썰을 풀 수 있는 처지는 아니다. 따라서 대뽀는 이곳에서 뒤샹의 레디-메이드가 발생하게 된 동기(사례)들을 나열하는 것으로 그치고자 한다. 물론 그 사례들 또한 대뽀의 주관적 판단에서 선택된 것이란 점에서 일종의 '불온한 상상력'이 될 것이다. (대뽀는 이미 1999년 뒤샹의 「샘」에 관해 단행본 분량의 텍스트를 탈고했고, 현재 단행본 출판을 기다리고 있기 때문에 이 지면에서는 그 텍스트에서 빠진 부분만 보충하고자 한다.) ● 흔히 뒤샹의 레디-메이드를 언급할 때 등장하는 것이 다다(dada)다. 핼 포스터(Hal Foster)는 「실재의 귀환(The Return of the Real)」(1996)에서 뷔르거(Peter Buerger)의 역사적 아방가르드/네오-아방가르드라는 대립구조를 해체하기 위해 뒤샹의 레디-메이드를 다다의 틀에 가두어두었는데, 그것은 온당한 처사가 아니다. ● 와이? 뒤샹의 레디-메이드는 일명 '안티-아뜨'로 불리는 1916년 2월 스위스 취리히에서 출발한 다다(dada)보다 2년전, 그러니까 제1차 세계대전이 발발한 1914년부터 시작되었기 때문이다. 따라서 대뽀는 뒤샹의 레디-메이드가 등장하기 전(前) 특히 유럽미술계 상황을 뒤적거려야만 한다고 생각한다. ● 1909년 2월 20일 시인 마리네티(Marinetti, Filippo Tommaso Emilio)는 프랑스 파리의 일간지 르 휘가로에 「미래주의 선언(Manifeste de Futurisme)」을 게재했다. 그 선언문 중 자주 인용되는 한 문장만 인용해 보자. ● "기관총의 탄환처럼 질주하는 자동차는 사모트라케의 니케(NIKE of Samotrace)보다도 아름답다." ● 마리네티 진술은 질주하는 자동차, 즉 미래파가 속도(기계)에 열광했음을 알려준다. 1913년 뉴욕에서 처음으로 열린 아모리 쇼(Armory Show)에서 센세이션을 일으켰던 뒤샹의 「계단을 내려가는 누드(Nude Descending a Staircase)」(1912)는 흔히 미래파의 영향으로 간주되곤 한다.

- 이정란_Please, have a seat_2004

흥미롭게도 뒤샹이 속도/기계에 열광한 에피소드가 하나 있다. 뒤샹은 1912년 레제(Fernand Leger) 와 브랑쿠지(Constantin Brancusie)와 함께 항공전시회를 보러갔단다. 당시 뒤샹은 항공기 프로펠러를 보고 부랑쿠지에게 다음과 같이 말했다고 한다. ● 뒤샹 왈, "이제 아트는 끝났어. 누가 저 프로펠러보다 더 잘 만들 수 있겠나? 자네 할 수 있겠나?" ● 아마 뒤샹은 미끈하게 잘빠진 프로펠러에게 반했나 보다. 와이? 그 어느 조각 작품보다 잘 제작된 것으로 뒤샹의 눈에 보였으니까. 그래서 미끈한 조각 작업에 열중하는 브랑쿠지에게 너, 저 프로펠러보다 잘 만들 자신 있어?라고 말했던 것이 아닐까? ● 당시 부랑쿠지는 열라 열 받았을지 모른다. 그런 까닭인지 부랑쿠지는 그 이후 프로펠러보다 더 미끈한 조각 작품들을 제작한다. (특히 부랑쿠지의 「공간 속의 새」를 보라) 버뜨(but), 뒤샹은 브랑쿠지와는 달리 프로펠러보다 더 잘 만들 수 없다고 생각했던 것 같다. 그래서일까 뒤샹은 그 이후 아예 기성품(ready-made) 자체를 '작품'으로 자리바꿈시킨다. 그 첫 작품이 「병걸이」(1914)이다. ● 그럼 뒤샹의 「병걸이」는 단지 자신이 2년전에 브랑쿠지에게 씨부린 진술을 그냥 현실화시킨 것이란 말인가? 만약 그랬다면 왜 뒤샹은 1912년에 레디-메이드를 고안하지 못한 것일까? ● 레디-메이드는 장구한 서구미술사가 추구했던 '재현주의'에 똥침을 놓았다. 두말할 것도 없이 뒤샹 이전에 재현주의에 똥침을 놓은 작가가 없었던 것도 아니다. (그린버그가 열광하고 주장했던 추상회화들을 보시라.) 20세기초 유럽에서 적잖은 작가들이 재현주의를 넘어서는 작업했다. 그러나 그들 중에 누구보다도 뒤샹의 눈을 사로잡은 작가의 작품이 있었다. 그 작가는 추상을 통해서 재현주의를 넘어서고자 한 것이 아니라 실재 오브제(사물)를 작품에 직접 차용한 이었다. ● 그 작가가 누구냐고요? 피카소(Pablo Picasso). 뒤샹이 항공전시회를 방문했던 1912년 피카소는 평면에 오브제를 꼴라쥬한 작품(「Still Life with Chair-Caning」)을 제작했다. 아마도 피카소의 작품은 적잖은 화가뿐만 아니라 뒤샹에게도 커다란 충격으로 보였을 것이다. ● 피카소의 작품은 회화에 실재 오브제를 접목시킨 첫 사례다. 근데 뒤샹은 한술 더 뜬다. 1913년 뒤샹은 오브제와 평면을 접목시키는 것이 아니라 오브제와 오브제, 즉 자전거 바퀴와 의자를 접목시킨 작품(「Bicycle Wheel/Roue de bicyslette」)을 제작한다. (흥미롭게도 그 뒤샹의 작품은 마치 항공기의 프로펠러처럼 자전거 바퀴를 돌릴 수 있다.) 그 다음 해인 1914년 뒤샹은 드뎌 단일 품목, 즉 하나의 오브제를 작품으로 전이시키기에 이른다. ● 자, 이제 대뽀의 '불온한 상상력들들'에 대한 결론을 때려보자. 대뽀가 볼온한 상상력을 통해 말하고자 한 바는, 뒤샹의 「샘」이 결코 '갑자기' 등장한 작품이 아니라는 점이다. 레디-메이드가 등장한 1914년 전(前)을 고려한다면 당시 산업혁명 이후 유럽의 사회 정치 경제뿐만 아니라 문화예술에도 적잖은 변화가 있었다는 것을 추론할 수 있을 것이다. 대뽀는 그 단적인 사례로 (유럽미술계로 국한해서) 입체파와 미래파를 들었다. ● 흥미롭게도 입체파와 미래파 사이에 어떤 공통점이 있다는 것. 말하자면 입체파 역시 기계에 열광했던 미래파처럼 흔히 '만화경'으로 불리는 기계(입체사진기)로부터 영향을 받았다고 말이다. (이 점은 뒤샹의 「계단을 내려가는 누드」가 연속촬영기로부터 영향을 받았다는 점과 교차한다.) 그럼 20세기초 적잖은 작가들은 당시 사회적 변화 특히 새로운 미디어에 민감하게 반응했던 것이 아닌가? ● 뒤샹은 항공기 프로펠러를 보고는 이제 아뜨는 끝났어라고 진술했다. 그렇다면 레디-메이드의 등장은 다름 아닌 '예술의 종말'을 뜻하는 것이 아닌가? 물론 여기서 말하는 '예술의 종말'은 미술이 더 이상 존재하지 않는다는 것이 아니라 장구한 미술사를 지탱하였던 '시각미술의 종말'을 뜻한다.

- 이정란_Please, have a seat_2004

'샘'의 재구성 ● 여러분도 아시다시피 1984년 단토는 '예술의 종말'을 선언했다. 물론 당시 단토(Arthur C. Danto)가 예술의 종말을 선언하기 위해 들었던 사례는 뒤샹의 레디-메이드가 아니라 워홀(Andy Warhol)의 「브릴로 박스(Brillo Box)」(1964)였다. 도대체 무슨 이유로 단토는 뒤샹의 레디-메이드가 아니라 워홀의 「브릴로 박스」를 '예술의 종말' 사례로 들었던 것일까? ● 단토의 '예술의 종말론'은 헤겔(Hegel, Georg Wilhelm Friedrich)의 '예술 종말론'으로 거슬러 올라간다. 헤겔의 진술을 따른다면, 헤겔이 예술의 종말을 선언한 1820년대 이전의 예술은 정신의 최고 욕구, 즉 (헤겔식 표현을 따른다면) 절대적 진리에 이르는 형식이었다. 그렇다면 헤겔의 '예술 종말론'은 플라톤(Platon)의 '예술 추방론', 즉 예술을 평가절하한 플라톤에 똥침을 놓은 것이 아닌가? ● 만약 우리가 헤겔의 진술을 따른다면, 헤겔은 예술에 대한 철학의 우월성을 해체시킨 셈이 된다. 철학뿐만 아니라 예술도 절대적 진리를 인식하는 형식이라는 점에서, 철학과 예술은 적어도 옆으로 나란히 위치한다. 근데 문제는 그 예술이 끝장났다는 것이다. ● 헤겔 왈, "예술은 최고의 규정 측면에서 본다면, 우리에게 과거지사다. 우리에게 있어서 예술은 더 이상 진리가 실존하는 최고의 방식으로 간주되지 않는다." ● 그럼 진리가 실존하는 최고의 방식으로 간주되는 것은 무엇이란 말인가? 두말할 것도 없이 (헤겔의) 철학이다. 만약 우리가 헤겔의 논의에 동의한다면, 헤겔 이전의 철학은 예술과 같은 위치에 있었지만 헤겔의 철학이 등장함과 동시에 철학은 예술보다 우월한 위치에 놓여지게 되는 셈이다. 그쵸? ● 이건 순전히 약주고 병주는 격이 아닌가? 도대체 무슨 이유로 헤겔은 자신의 철학이 예술보다 우월하다고 씨부리는 것일까? 헤겔이 생각한 예술은 인식이 아니라 직관(Anschaunung)에 있다. 말하자면 철학은 인식을 통해 진리에 도달하고자 하는 반면, 예술은 직관을 통해 진리에 다다르고자 한다고 말이다. 그럼 인식이 직관보다 우월한 것이란 말인가? 이 질문에 대한 헤겔의 답변은 간단하다. 예스! ● 와이? 헤겔의 '절대자'는 직관이 아닌 오직 개념적으로 파악되는 이성을 통해서만 도달할 수 있다고 생각하니까. 조타! 헤겔의 진술에 동의한다고 하자. (물론 대뽀는 헤겔의 생각에 동의하지 않지만.) 그럼 예술이 직관이 아닌 인식을 통해 진리를 드러낸다면? 예술은 철학이 되는 것이 아닌가?

- 이정란_Please, have a seat_2004

근데 바로 이 점에 주목한 이가 다름 아닌 단토다. 단토는 헤겔의 진술을 따라 직관이 아닌 인식을 통해 진리를 드러내는 사례(작품)를 찾기 위해 거대한 탐사를 한다. 우선 단토의 진술을 들어보자. ● "1905년부터 1964년까지의 위대한 철학적 시기의 현대예술은 자기 자신의 성격과 본질에 대한 거대한 탐사를 하였다. 그 거대한 탐사는 예술로서 지나치게 순수한 자신의 형태를 추구함으로서, 처음 이런 탐사를 시작하게 한 것이 다시 일어날 수 없게 되었다." ● 만약 우리가 단토의 진술을 따른다면, 위대한 철학적 시기의 현대예술은 1905년부터 1964년까지다. 그럼 단토는 59년 간의 시기를 하나의 내러티브, 즉 헤겔이 1820년대 예술이 '중단했다'고 말한 예술의 철학적 의미를 추구한 시기가 되는 것이 아닌가? 만약 우리가 글마들의 논의를 따른다면, 예술의 철학적 의미 추구는 1828년부터 1905년까지인 77년간 중단한 셈이 된다. ● 근데 왜 단토는 위대한 철학적 시기의 현대예술을 1905년과 1964년으로 못을 박은 것일까? 단토의 말을 빌리자면 1905년은 추상미술과 함께 수많은 선언문이 등장한 시기이다. 그리고 1964년은 예술의 종말을 고하는 워홀의 「브릴로 박스」가 제작 전시된 해이다. 도대체 단토는 어떤 점에서 워홀의 「브릴로 박스」가 예술의 종말을 고하는 작품으로 보았던 것일까? ● 단토 왈, "왜 상점에 있는 브릴로 박스는 예술이라는 이름이 붙지 않고, 워홀이 만든 브릴로 박스는 예술이라고 불리는가?" ● 워홀의 「브릴로 박스」는 상점에 있는 브릴로 박스를 재현한 것이다. 워홀의 「브릴로 박스」는 뒤샹의 「샘」처럼 기성품이 아니다. 그것은 워홀이 합판으로 만든 박스에 물감으로 작업한 워홀의 '브릴로 박스'다. 따라서 그들 사이의 차이를 시각적으로 볼 경우 별 차이가 없다. 그럼 무엇으로 그들 사이의 차이를 구분할 수 있단 말인가? 그들 사이의 차이는 시각이 아닌 인식, 즉 철학적 사유가 개입되어야만 구분이 된다는 것이 단토의 요지다. ● 그럼 단토가 예술의 종말 사례로 들었던 워홀의 「브릴로 박스」는 '예술 자체의 죽음'이라기보다 차라리 '시각미술의 종말'을 고하는 것이 아닌가? 근데 대뽀가 지나가면서 중얼거렸듯이 '시각미술의 종말'은 워홀의 「브릴로 박스」가 아닌 그보다 47년 전에 제작(?)된 뒤샹의 「샘」에서 볼 수 있잖은가? ● 뒤샹의 「샘」은 (단토의 목소리를 빌려 말하자면) 작가의 손으로 직접 제작되지 않은 "일상품도 작품으로 변용될 수 있다"는 것을 보여준 첫 사례다. 그리고 (다시 단토의 목소리를 빌려 말하자면) "간단한 손도구도 예술작품이 될 수 있고, 상품 상자나 쓰레기 더미나 한 줄의 벽돌, 속옷 무더기, 도살된 동물 등도 예술작품이 될 수 있다는 것을 예술의 역사가 입증"한 것은 워홀의 「브릴로 박스」가 아니라 오히려 뒤샹의 「샘」이 아닌가? ● 머시라? 그래도 아직 접수가 되지 않았다고요? 조타! 그럼 이번엔 아예 단토가 예술의 종말을 고하는 사례로 들었던 워홀의 「브릴로 박스」에 관한 진술을 그대로 빌려 되돌려 먹이기를 해보겠다. ● 왜 상점에 있는 소변기는 예술이라는 이름이 붙지 않고, 뒤샹이 전시장으로 옮겨 놓은 소변기는 예술이라고 불리는가? 뒤샹의 「샘」은 상점에서 판매하는 소변기를 전시장으로 단지 자리바꿈시킨 것이다. 뒤샹의 「샘」는 워홀의 「브릴로 박스」처럼 제작한 것이 아니라 기성품이다. 따라서 상점의 소변기와 전시장의 소변기 사이의 차이를 시각적으로 볼 경우 아무런 차이가 없다. 그럼 무엇으로 그들 사이의 차이를 구분할 수 있단 말인가? 그들 사이의 차이는 시각이 아닌 인식, 즉 철학적 사유가 개입되어야만 구분이 된다. ● 그럼 단토가 주장한 '예술의 종말'은 워홀의 「브릴로 박스」보다 47년 전에 출현한 뒤샹의 「샘」에서 시작되는 것이 아닌가? 그럼에도 불구하고 단토는 '예술의 종말' 사례로 워홀의 「브릴로 박스」를 들었을까? 혹 워홀의 「브릴로 박스」가 전통적인 미술(박스에다 물감으로 작업했다)의 형태를 고수했기 때문에? 뒤샹의 「샘」이 별다른 수고를 하지 않았기 때문에? 단토는 1917년 독립미술가협회 전시위원들처럼 뒤샹의 「샘」을 '작품'으로 판단내리지 않았나/못했나?

- 이정란_Please, have a seat_2004

질투는 작가의 힘? ● 1917년 뒤샹은 리처드 머트(Richard Mutt)라는 가명으로 「샘」을 『독립미술가협회(Society of Independent Artists)』전에 출품했는데, '전시위원회 위원들'은 「샘」을 전시 보이코트했다. 따라서 1917년 뒤샹의 「샘」은 '작품'이 아니었다. 흥미롭게도 당시 뒤샹의 「샘」은 분실되었고, 흥미롭게도 워홀이 「브릴로 박스」를 제작한 1964년 복제(?)되었다. ● 뒤샹의 「샘」은 1917년 『독립미술가협회』전에서 보이코트 당한 이후 별다른 조명을 받지 못했다가 1960년대 적잖은 작가들로부터 넘어야 할 산으로 간주되었다. 1960년대 미술계에 등장한 프랑스의 BMPT와 쉬포르/쉬르파스(supports/surfaces), 이태리의 누보레알리즘(nouveau realisme)과 아르테포베라(arte pobera), 독일의 (요셉 보이스를 주축으로 한) 사회조각, 미국의 미니멀 아트(minimal art)와 개념미술(conceptual art), 일본의 모노파 등은 넓은 의미로 보자면 뒤샹을 넘어서기 위한 몸부림이었다. 이를테면 그들에게 뒤샹의 「샘」은 질투의 대상이었다고 말이다. ● 단토가 사례로 들었던 워홀의 「브릴로 박스」도 뒤샹의 「샘」에 대한 질투의 반응으로 읽을 수 있다. (물론 혹자는 워홀의 「브릴로 박스」를 1960년에 발랜틴 맥주 캔을 브론즈로 만들어 채색한 재스퍼 존스 Jasper Johns의 「채색된 청동 Painted Bronze」과 문맥을 이루는 것으로 읽기도 한다.) 만약 워홀이 상점의 브릴로 박스를 자신이 직접 손으로 만들지 않고 그 자체를 전시장으로 그대로 옮겨놓았다면? 십중십 워홀은 뒤샹의 스딸을 흉내낸 '뒤샹의 아류'로 간주되었을 것이다. ● 물론 뒤샹의 「샘」은 동시대의 작가들에게도 질투의 대상으로 남아 있다. 그 대표적인 사례로 제프 쿤스(Jeff Koons)의 「뉴 쉘턴 웨트/드라이 더블 데커(New Shelton Wet/Dry Double Decker)」(1981)나 하임 스타인바흐(Haim Steinbach)의 「관계와 차이(Related and Different)」(1985) 그리고 기욤(Guillaume Bijl)의 「새로운 슈퍼마켓(Neuer Supermarket)」(1990) 또한 실비 플러리(Sylvie Fleury)의 쇼핑카트 작품인 「Easy, Breezy, Beautiful」 (2000) 등을 들 수 있겠다. ● (뒤샹의 「샘」을 가장 극단적으로 몰고 간 작가들로 대뽀는 피에로 만조니Piero Manzoni의 「살아있는 조각 sculpture vivante」(1961)과 1990년대부터 오늘날까지 꾸준히 업그레이드하고 있는 바네사 비크로프트Vanessa Beecroft의 '퍼포먼스' 그리고 스펜스 튜닉Spencer Tunick의 '인간 인스톨레이션'을 든다. 와이? 그들은 뒤샹처럼 '상품'을 넘어 아예 '인간'을 '작품'으로 전이시켰으니까.) ● 버뜨(but), 뒤샹의 「샘」을 복제(?)한 작가의 작품도 있다. 무엇보다 뒤샹의 「샘」을 복제(?)한 작가는 뒤샹이다. 무슨 뚱딴지 같은 말이냐구요? 지나가면서 중얼거렸듯이 뒤샹은 1964년 「샘」을 복제(?)했다. 뒤샹은 1917년 제작(?)한 「샘」과 동일한 소변기를 찾았을 것이다. 허나 1964년에는 1917년 생산된 소변기가 생산되지 않았던 것 같다. 그래서 당시 뒤샹은 오리지널(?)과 유사한 소변기를 찾았다고 한다. ● 오늘날 우리가 미술관에서 볼 수 있는 뒤샹의 「샘」은 바로 1917년 오리지널(?)이 아닌 1964년에 복제(?)한 소변기이다. 그럼 뒤샹의 「샘」(1964)은 「샘」(1917)의 '짝퉁'이 아닌가? 우리에게도 잘 알려진 셰리 레빈(Sherrie Levien)의 「샘(뒤샹의 모작 1) Fountain(After Marcel Duchamp 1)」(1991)은 이미 제목에서 읽어 볼 수 있듯이 뒤샹의 「샘」을 모작한 작품이다. 물론 레빈의 '샘'은 도자기로 제작된 뒤샹의 '샘'과는 달리 청동으로 제작한 짝퉁이다. ● 근데 흥미로운 점은 레빈의 '샘'도 이후 다시 복제(?)되었다는 점이다. 레빈의 「샘(뒤샹의 모작 5)」(1997)는 1917년 '샘'을 1964년 복제한 뒤샹의 「샘」처럼 1991년 제작한 레빈의 '샘'을 1997년 약간 다른 형태로 제작한 것이다. 물론 뒤샹의 1917년판 '샘'은 분실되어 1964년 복제(?)되었지만, 레빈의 1991년판 '샘'은 분실되지 않은 상태에서 1997년 복제(?)되었다. ● 우연의 일치인지 아니면 의도적인 것인지 단토가 '예술의 종말' 사례로 들었던 워홀의 「브릴로 박스」에서도 뒤샹의 「샘」에서 볼 수 있는 '짝퉁' 놀이(?)를 볼 수 있다. 워홀의 「브릴로 박스」는 진짜 '브릴로 박스'를 모델로 삼아 제작했다는 점에서 '짝퉁'이다. 근데 워홀의 브릴로 박스'들' 중에도 짝퉁이 있다는 점이다. ● 흔히 우리가 알고 있는 워홀의 「브릴로 박스」는 1964년에 제작한 작품이다. (단토는 단지 1964년판 「브릴로 박스」에만 주목했다.) 허나 워홀은 '브릴로 박스'를 1964년만 아니라 1968년에도 제작했다. 열분들이 1964년판과 1968년판을 옆으로 나란히 위치시켜 보면 그들 사이의 차이를 담방에 알 수 있을 것이다. 따라서 워홀의 「브릴로 박스」(1964/1968)는 워홀의 「브릴로 박스」(1964)의'짝퉁'이 되는 셈이다. ● 오잉? 워홀의 「브릴로 박스」를 복제(?)한 또 다른 작품이 있잖은가. 마크 비들로(Mike Bidlo)의 「워홀이 아니다(브릴로 박스들, 1964) Not Warhol(Brillo Boxes, 1964)」(1991)는 워홀의 1968년판이 아닌 1964년 '브릴로 박스'를 모델로 삼아 복제(?)했다. 더 흥미로운 점은 뒤샹의 「샘」을 복제한 레빈의 '짝퉁 샘'이 비들로의 '짝퉁 브릴로 박스'와 마찬가지로 1991년에 제작되었다는 점이다. 이거, 우연의 일치라고만 말할 수 있을까? 혹 그건 뒤샹의 「샘」에 대한 질투 때문이 아닐까? 그럼 질투는 작가의 힘?

- 이정란_Please, have a seat_2004

'샘'을 넘어서 ● 뒤샹의 「샘」에 대한 질투는 끝나지 않았다. 2004년 이정란은 레빈처럼 뒤샹의 「샘」(1917)을 모델로 삼아 작품을 제작한다. 물론 이정란의 '샘'은 청동으로 제작한 레빈의 '샘'과는 달리 FRP로 제작한 것이다. 덧붙여 이정란의 「Bye, duchamp」은 뒤샹의 「샘」이나 레빈의 짝퉁 샘'과는 달리 백색받침대가 아닌 벽면에 상하수도 파이프까지 연결하여 설치되어 있다. ● 글타! 뒤샹의 「샘」이나 레빈의 '샘' 그리고 워홀의 「브릴로 박스」와 비들로의 '브릴로 박스'는 한가지 공통점이 있다. 그게 모냐? 우리는 뒤샹의 「샘」에 오줌을 쏠 수 없으며, 워홀의 「브릴로 박스」에 브릴로 비누를 넣을 수 엄따! 그들이 선택한 사물은 작품이란 이름으로 미술공동묘지(미술관)에 '생매장'되어 있을 뿐이다. 글타! 뒤샹의 「샘」은 결코 화장실로 되돌아갈 수 없다. 그들의 작품은 일종의 '그림의 떡'이다. 그쵸? ● 열분들도 아시다시피 소변기에 소변을 보려면 최소한의 상하수도 시설을 갖추어야만 한다. 이정란의 「Bye, duchamp」은 상하수도 시설이 갖추어진 소변기이다. 따라서 이정란의 '짝퉁 샘'은 오줌 쏘기가 가능하다. (물론 이정란의 「Bye, duchamp」은 위생도기 생산업체에서 원한다면 대량생산도 가능하다.) 그럼 이정란은 거의 100여년 전에 '작품'이란 이름으로 박탈당한 소변기의 기능을 되돌려 준 셈이 아닌가? ● 1917년의 뒤샹의 근심은 배설을 하더라도 배출될 곳이 없었다. 하지만 2004년 이정란이 제작한 '짝퉁 샘'은 관을 통해 배설을 배출할 수 있게 되었다. 허걱! 그럼 관객은 작품에 오줌을 쏠 수 있는 것이 아닌가? 글타! 대뽀, 동시대미술의 근심을 풀고자 들어선 해우소에서 근심을 배출할 수 있는 배출구(단서)를 찾게 되었다. 뭬야? 대뽀가 기껏 해우소에서 한물간(?) 근심을 풀었을 뿐이라고요? ● 물론 이정란의 「Bye, duchamp」를 통해 대뽀는 그동안 풀리지 않고 남아있던 뒤샹의 「샘」에 관한 근심을 풀 수 있었다. 그러나 거기에서 끝나는 것만은 아니다. 이정란의 「Bye, duchamp」은 요즘 대뽀가 근심하는 동시대미술의 향방에 관한 어떤 실마리를 제공하기도 한다. 머시라? 그게 모냐고요? ● 이정란의 '짝퉁 샘'은 작품이면서 동시에 기능도 하며 (대량)상품으로도 열려져 있다. 그럼 이정란의 「Bye, duchamp」은 일명 아뜨 인 라이프(Art in Life)를 지향하는 것이 아닌가. (똥과 오줌을 쏠 수 있는 변기면서 동시에 의자이기도 한 일종의 '변기-의자'인 이정란의 「Beautiful stranger」뿐만 아니라 작품이면서 동시에 화장실 벽면에 설치하여 사용할 수 있는 벽면타일인 이정란의 「She is a cool」 역시 생활 속의 예술을 지향한다.) ● 일상세계에서 호흡했던 장구한 우리 미술은 20세기를 접어들면서 (자의에 의해서건 타의에 의해서건) 수용되어진 서구미술로 인해 점차 일상세계와 단절하기에 이르렀다. 한 마디로 미술은 '미술을 위한 미술'이기를 꿈꾸게 되었다. 허나 '미술의 독립'을 위해 지불한 대가(代價)는 일상세계와의 '이별'이었다. ● 적어도 조선시대까지만 하더라도 집안은 미술로 도배되었다. 살림살이하는 주부들이 잘 알고 있듯이, 당시 집안에는 장벽화와 족자화 그리고 병풍 등의 그림들 이외에 각종 그릇(도자기)에서부터 그림이 새겨진 (조각된) 장과 농의 각종 가구 또한 그림이 수 놓아진 (이불에서 보자기에 이르는) 각종 자수작품도 비치되어 있었다. 더구나 선풍기의 원조인 요술같은 부채에도 그림이 그려져 있었다. ● 허나 우리 생활공간을 풍요롭게 했던 미술은 오늘날 우리에게 있어도 그만 없어도 그만인 것으로 간주되고 말았다. 장구한 미술의 업적은 모조리 망각되고 한 마디로 '미술의 무용론'이라는 흑색 허위선전만 유포되고 있다. 그럼 이정란의 「Bye, duchamp」은 바로 '미술의 무용론'에 직격탄을 날리는 것이 아닌가. ● 이정란은 『미디어 시티_서울 2000』 서브웨이 프로젝트에 '변기모형도 의자'들을 동대문운동장역에 설치하였다. 당시 대뽀, 이정란의 '변기모형도 의자'들을 퍼블릭 퍼니처(Public Furniture)로 불렀다. 퍼블릭 퍼니처는 도시학에서 말하는 스트리트 퍼니처(Street Furniture)와 아트에서 말하는 공공미술(Public Art)를 접목시킨 신조어이다. ● 지난 2002년 대뽀는 『리빙 퍼니처(Living Furniture)』라는 타이틀로 전시를 기획했다. 당시 『리빙 퍼니처』 전시회에 이정란은 집안에서 사용할 수 있는 테이블을 전시했다. 물론 스테인레스로 제작된 이정란의 테이블은 작품이면서 동시에 집안에서 사용 가능한 테이블이다. 리빙 퍼니처는 기존의 홈 퍼니처(Home Furniture)에 공예에서 말하는 아트 퍼니처(Art Furniture)를 접목한 신조어이다. 따라서 리빙 퍼니처는 일상생활에서 실종된 '기능'을 부활시키는 일종의 '가구-작품'이다. ● 따라서 퍼블릭 퍼니처가 공공장소에서 사용할 수 있는 '가구-작품'이라면, 리빙 퍼니처는 집안에서 사용할 수 있는 '살림살이-작품'인 셈이다. 그럼 퍼블릭 퍼니처와 리빙 퍼니처가 '아뜨의 내일'이 아닌가? ● 단토는 예술의 종말을 고한 이후 "이제 예술이 취해야 할 특정한 역사적 방향 같은 것은 더 이상 존재하지 않는다"고 말했다. 하지만 대뽀가 보기에 예술의 역사적 방향은 예술의 고향인 생활세계로 컴백하는 것이다. 두말할 것도 없이 그 생활세계는 100년전의 생활세계가 아닌 여기? 지금은 동시대의 생활세계이다. ● 대뽀가 생각하는 아뜨의 내일은 '아뜨 인 라이프(art in life)'이다. 글타! '아뜨 인 라이프'가 대뽀가 생각하는 동시대미술의 방향성이다. 총론(방향성)은 없고 각론(방법론)만 무성한 이 없는 이 시대의 총론으로 대뽀는 '아뜨 인 라이프'를 제안한다. ● 1956년 『이것이 내일이다(This is Tomorrow)』 전시회에 출품된 해밀턴(Richard Hamilton)의 「오늘의 가정을 그토록 색다르고 멋지게 만드는 것은 무엇인가?(Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?)」(1956)는 흔히 영국 팝아트의 최초 작품으로 불린다. 해밀턴의 작품이 전시된 전시회의 타이틀뿐만 아니라 해밀턴의 작품은 미래의 가정을 제시하고 있다. ● 허나 해밀턴의 작품은 사진으로 꼴라쥬된 가정일 뿐이다. 한 마디로 '그림의 떡'이다. 버뜨, 이정란의 작품들은 오늘의 가정을 색다르고 멋지게 만드는 작품이면서 동시에 살림살이다. 그럼 이정란의 작업은 우리가 꿈꾸는 미래의 가정을 구체적으로 현실화하고 있는 작품/상품이 아닌가? 글타! 꿈은 이루어진다. ■ 무대뽀

Vol.20041031b | 이정란 개인展