- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

INTENTIONS

衣-圖展 2004_0730 ▶ 2004_0812

- 빅경민 _비례와 균형_장지에 수묵_263×263cm_2004

초대일시_2004_0730_금요일_06:00pm

참여작가 고영미_김광윤_김미지_김선태_김정향_김지호_김화현_빅경민 박소연_안인경_이민하_이소정_이형주_임현지_최종운_하대준

롯데갤러리 안양점 경기도 안양시 만안구 안양1동 88-1번지 롯데백화점 7층 Tel. 031_463_2715

意圖된 衣(圖)-일상과 자아의 경계를 눈치채다. ● 옷 자체는 일상적 도구지만 그것에 근접해 있는 것은 나의 피부고 육체다. 그 인공의 공간은 항상 포장하듯 나를 싸고 있다. 미처 깨닫지 못하는 사이에 그것은 나를 정의하고 속박하고 감정에 지시 내린다. 어느새 나는 옷 속에 갇힌 존재가 되어 버렸다. 옷은 나 자체다. ● 여기에 모인 젊은 미술가들에게 있어 衣란 기억이며 체험이고, 공간이다. 그것은 촉각에 가장 절실하고 가까운 존재며 삶에 있어 필요선, 혹은 필요악에 관한 인식들을 상기하게 하는 표현의 도구다. 이 전시에서 옷의 테제를 부여받은 작가들은 대부분 자아의 정체를 드러내게 하는 어떤 것에 대한 대명사로 상정하고 있는 듯 하다. 섬유조직의 조합이라고 한다면 옷 자체는 단지 형식에 불과하지만 형식적 요소가 내포하고 있는 의미요소들은 작가가 제시하는 이미지에 상당부분 외연 되어있다. 이들 미술가에게 있어 관념적 衣裳은 자연스럽게 실용물로부터 순수미술의 소재로 전환되었다. 이 와중에 의도(意圖)성 짙은 의도(衣圖)는 완성되어졌다. 미술가에게 옷은 기능적 옷의 허물을 벗고 그 의미를 바꾼다.

- 안인경_意味_한지에 먹_130×212×60cm_2004

- 이민하_비합리적으로 직조織造된 허물_장지에 수묵_190×130cm_2004

- 임현지_대상(옷)-변이체_장지에 유화_16×23cm_2004

- 최종운_Reflected..._장지에 수간채색, 순지배접_178×153cm_2004

옷은 인간만의 고유한 산물이다. 모든 동물 중에서 오직 인간만이 옷을 입는다. 삶의 기본요소라 할 수 있는 의ㆍ식ㆍ주중에서 의란 동물과 인간을 격리시키는 확실한 도구이자 표상이다. 인간은 옷을 통해 자신의 의미를 각인시킨다. 옷은 완전히 부가적인 장치다. 인간사회에서 옷(衣)은 이른바 먹고(?) 사는(住) 문제와는 완전히 별개의 상징이다. ● 입는다는 것은 어쩌면 사치일 수 있다. 그러나 인간은 인간이기 위해서 입는다. 입음의 의미형식을 제거한다면 인간의 삶이란 동물과 별반 다를 것이 없다. 인간은 衣의 가치를 통해 자연스럽게 다른 동물과의 '차이'를 드러냈다. 동양화과 출신의 이들 미술가가 옷을 부정적 도구로 바라보는 것은 어쩌면 장자의 '해의반박(解衣般薄)'으로부터 감지되는 미학적 뉘앙스를 상기시키기도 하지만, 궁극적으로는 인간이 스스로 빚어낸 차이를 인정하고 싶지 않은 것이기도 하다. 차이를 부정하고 간극을 좁히는 와중에서 이 전시의 젊은 미술가들에게 양식의 문제는 해체의 대상일 뿐이다. 장르의 규제는 이들을 더 이상 차이로 분리시키지 못하는 비현실이다. 이들이 실감하는 생활공간과 그 경계는 마치 피부와 옷의 관계와 같다. 피부로 느끼는 것, 피부에 가장 근접한 것, 그것이 옷이다. 옷은 단지 관념상의 입을 것과 가리개가 아니라 인간적 삶의 전체를 대변한다. 삶은 현실이며 생생한 현장이다. 이것은 바로 실존에 문제다. 젊은 미술가들은 그들의 실존성을 이미지로 드러낸다. 여기 의도(意圖)된 衣의 현장에는 장르의 차이와 형식을 정형화시키는 어떤 규제도 없다. 의미를 제한하고 형식을 견고하게 하는 부정적 차이에 대한 안티가 젊은 미술가들에게 완전히 개별적인 이미지로 과감하게 드러나 있다.

- 김선태_그들은 어디로 가는가_장지에 혼합재료_50×120cm_2004

- 박소연_의-인형의(衣-人形의)_디지털 프린트_84.9×61.7cm_2004

- 김정향_04'Edition for People with slight Anthrophobia_전화번호부에 수묵채색, 철사_가변크기_2004

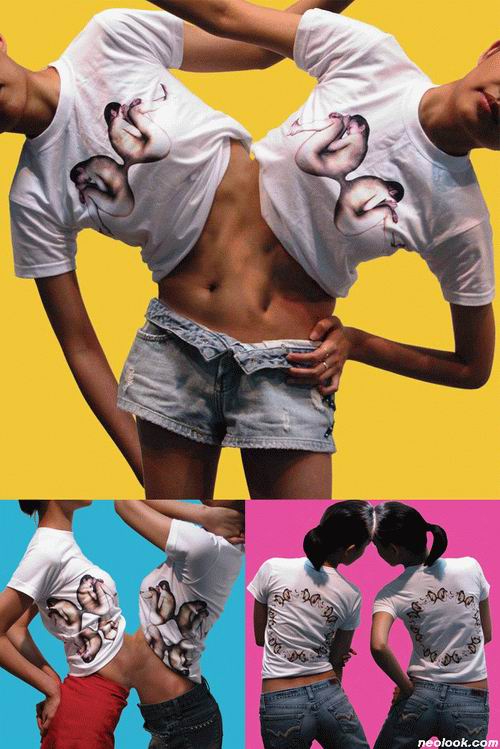

- 김미지_Freaks/Doppleganger #1_실크스크린, 디지털 프린트_100×100cm_2004

의도성(意圖性) 짙은 衣에 관한 다양한 가치관은 어떤 이에게는 옷걸이로, 또 어떤 이에게는 줄무늬 남방의 옷주름으로, 혹은 직물을 자아내는 물레의 꼬투리로 해석되었다. 개인적인 옷은 개인적인 소외를 자처하는 것인지도 모른다는 생각은 왜 대중이 유행의 트랜드에 민감한지 이해하게 만든다. 옷모양새를 보고 사람을 구분할 수 있다는 직관적 관심사로부터 동일한 옷을 입고 있는 샴쌍둥이의 조작된 이미지가 발산하는 유일성과 소유에 대한 불신은 도플갱어(doppleganger)의 존재에 대한 의도적인 부정과도 같이 보는 이로 하여금 정체(identity)의 의미를 흔들리게 한다. ● 한 미술가에게 어린 시절 친구가 되어주던 아련한 기억 속에 인형은 어느새 동심의 자신으로 자리 잡은 듯하다. 인형의 옷을 갈아 입히며 느꼈던 순수한 나르시시즘(narcissism)은 어른이 된 후에 그것을 다시 돌이키기엔 너무 먼 거리에 있었다. 이 안타까운 정서의 순간에 이미지는 향수가 되고 '그 시절에 나'에 대한 기억을 되살려 온다. 이제 어른이 되어버린 미술가는 어린 시절 인형의 옷을 고르듯 옷장을 뒤지며 날씨와 기분에 따라 자신의 옷을 고르는 것에 고민하는 자신을 발견하였다. ● 옷은 거추장스러운 가리개이자 보호막과 같이 본질을 가리고 삶의 요소를 지배한다. 관계를 끊임없이 강요하는 사회에 대한 미심쩍은 공포는 이 전시의 기획주제를 부여받는 순간 마치 衣로서 意圖(衣圖)를 강요당하는 기분을 떨칠 수 없게 만든다. 미술가에게 입는 행위에 대한 속박은 관계로부터 생성되는 공포와 유사한 것으로 여겨졌다.

- 이형주_줄무늬 남방, 白松_장지에 채색_130×89.4cm_2004

- 김광윤_금빛나무_한지에 혼합기법_102×57.5cm_2004

- 고영미_오늘은 뭘 입을까..?-喜 怒 哀 樂 愛 惡 欲_한지 꼴라주, 채색_456×140cm_2004_부분

피부자체를 옷으로 상정하듯 신체성을 대입시키는 상징적 양태와 대중으로부터의 포비아(phobia)가 속박의 의미를 가지고 철망의 구조로 전이시키는 은유가 빚어내는 이미지의 차이는 분명하지만 결국 내부의 관심은 그들의 삶과 격리되어 있지 않다. 이들 미술가에게 이미지는 생활과 기억의 데쟈부(旣視感)로부터 생성된다. 이미지의 표정은 개인적인 향수나 사건의 기억들에 의해 연출되지만 타자로 하여금 공감에 실마리를 남겨놓는다. 왜냐하면 그들에게 있어서도 삶과 현실은 격리되어 있는 것은 아니기 때문이다. ● 인체를 감싸는 의상공간의 인조적 본질에 대한 사유는 갤러리 공간으로 전이된다. 관념에 대하여 숙명처럼 부여된 인식의 차이는 탈의의 공간으로 혹은 자연의 돌로 제시된다. 육체가 들락거리는 옷과 같이 유리로 밀폐된 탈의의 공간은 자신을 투사하는 수치와 자만이 혼재한다. 우리는 그 안과 밖을 동시에 볼 수는 없다. 거꾸로 입건 제대로 입건 옷의 본질은 변하지 않는다. 돌이건 유리건 단지 안 과 밖에 존재하는 실존의 자아와 현장만이 축소되었다. 이들에게 있어 갤러리의 공간과 일정위치의 개인영역은 마치 옷의 부분이나 전체와 같다. ● 이들에게 중요한 것은 대상 속에 숨어있는 본질보다는 자신의 실존문제다. 공허하고 보편적인 관념보다는 실제적이고 개인적인 사유가 이들의 힘이기도 하다. 주제가 대상으로부터 나로 전이될 때 대상에게 쏘아진 사색과 관조의 표적은 나 자신이 된다. 나답게 표현하는 것은 어떤 전형의 모방이 개입되지 않았다는 것이며 최초의 0점으로부터 오로지 자아를 향해 가는 힘든 여정을 시작했음을 의미한다. 그러나 한편으로는 실존은 본질에 앞선다는 사르트르의 명제를 거부하기라도 하듯 이들에게 실존에 대한 관심은 너무 멀게 느껴지는 듯 하다. 당장 밥그릇 챙길 여력도 보장해주지 못하는 일을 숙명처럼 받아들여서일까. 자의적인 성향은 오히려 자기합리화에 가깝다. 자신의 독자적인 깨달음의 성향이 이미지로 분출되었을 때 그것이 그들과 타자의 차이를 생성하는 무거운 사유를 넘어서 좀더 가까워질 수 있기를 기대한다.

- 김화현_전쟁터가 된 신전_장지에 채색_91×72.7cm_2004

- 이소정_옷의 옷걸이인바, 무엇_화선지에 먹_162×130cm_2004

- 김지호_세계의 창과 하나의 문이 있는 사각기둥_하프 미러, 아크릴, 철_200×100×100cm_ 2004

- 하대준_옷-감추기_장지에 수묵_162×130cm_2004_부분

이 전시는 이른바 衣와 衣에 대한 意圖의 相補적 관계를 통해 서로 다른 작가들이 가졌던 의식의 차이에 모호한 매듭을 짓는다. 표현에 자유와 장르의 영역과 차이를 거부하는 의식의 발산 이면에 설핏한 도구에 대한 전형성과 현대적 가치에 대한 강박증을 지적하는 것은 지나치게 예민한 딴지걸기일지 모른다. 미술가의 작업은 언어가 감당할 수 없을 만큼의 정신적 소모와 노동에 의해 이루어진다. 예(미)술은 분명 부조리하다. 호기심과 상상력은 불안과 고독과 두려움을 요구한다. 그러나 이러한 감정의 울림 없이 미술가자신과 관계하는 어떤 대상들과의 존재에 대한 의미파악도 불가능하다는 것을 이들은 이미 알고 있을 것이다. 다만 현실과 표현에 대한 강요가 이들에게 또 다른 공포로 다가오지는 않았을는지 모를 일이다. ● 여기 저력 있는 젊은 미술가들로 인해 옷의 의미는 확장되었다. 이제 그들이 이미지로 이야기하는 바의 衣에 호기 어린 관심의 시선을 두어야 할 차례다. ■ 정진룡

Vol.20040730b | 衣-圖展