- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

산만한 공간

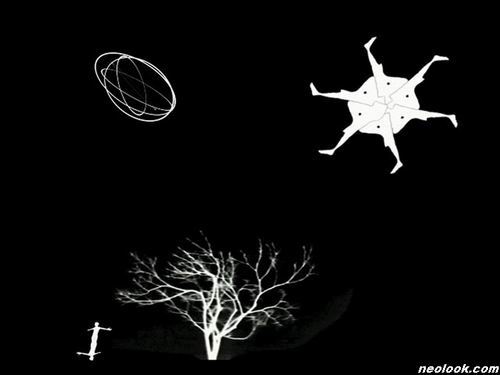

OUT THE WINDOW展 ④ 일본 2004_0330 ▶ 2004_0513

- 타나카 코기_Tanaka Koki_by chance(2 ducks)_단채널 비디오 영상_00:30:00_2003_일본

참여작가 한국 / 권오상_김창겸_이형구_이용백_조이수_한계륜_전준호_김기라_구자영_김준 김용경_노재운_박혜성_박지훈_박준범_류비호_서보형_신용식_윤미연 일본_Nakanosai Toshihiro_Pol Malo_Sasagushi Kazz_Tanaka Koki_Bowda Katsushi Furukawa Koichi_Goshima Kazuhiro_Hayashi Yuki_Hino Keiko_Ise Shoko_Kimura Mayumi Kobayashi Kohei_Koizumi Meiro_Okado Mikio_Saito Masakazu_Sato Yoshinao_Shimada Masamichi 중국_Li Yongbin_Shi Qing_Zheng Yunhan_8gg_Cao Fei_Fao Kai_Chen Dili Cui Xiuwen_Du Jie_Ou Ning_Wang Ning_Wu Ershan_Wu Quan_Yang Fudong Zhang Dan & Chen Man_Zhao Liang_Zhou Xiaohu 기획_리 젠화 Li Zhenhua_서진석 Suh Jinsuk_스미토모 후미히코 Sumitomo Fumihiko 주최_The Japan Foundation_Darling art Foundation

프로젝트 스페이스 집 서울 강남구 신사동 534-13번지 Tel. 02_3446_1828

흔들리는 (창)의 경치 ● 오늘날 새삼스레 사진이 없는 세계에 대해서 당신은 상상할 수 있는가? 일상생활에 있어서는 어디에 사진이 있는가 라는 것을 의식할 수 없을 정도로 우리들의 사회에 깊이 침투하고 있으므로 그 부재를 상상하는 일은 용이하지 않다. 가족이나 친구와 찍은 여행사진이나 신분증명서는 말할 것도 없이 신문이나 잡지의 기사나 깡통의 라벨, 사건현장의 검증, 미술사 연구의 비교자료, 자연조사의 관측 결과 등 사진은 그 어떤 공간에건 넘쳐 있다. ● 이러한 사진이 현대의 우리들 생활에 있어서 커다란 편리성을 가져다 주고 있는 것은 틀림없다. 무엇인가를 지각한다는 경험이 사진에 의해서 결정적으로 바뀌어 지고 말았다면 사진의 어떤 역할에 의해서 일까. 그것은 아마도 과거의 사건이나 먼 장소에서의 사건에 대해 의심을 제거할 수 있는 증거이기 때문이 아닐까? 즉 단순히 무엇인가를 전달하는 역할보다는(전에-있었던) 무엇인가의 물리적 흔적으로서의 역할이 보다 중요하다고 생각된다. 사진의 탄생이래 인화지에 찍혀있는 것은 물리적인 흔적이기 때문에 십분 믿을 수 있는 사실이라는, 그 명증성이 뒷받침된 정보가 일거에 증대했다. 19세기 이후에 일어난 과학이나 군사 면의 비약적인 기술발전에 대해 사진이 발휘한 명증성은 없어서는 안 될 것이었다고 말할 수 있으리라. 그러나 사진을 믿는다는 것은 19세기 당시의 사람에겐 그렇게 쉽사리 받아 들여졌던 것은 아니었다. 사진이 아직 움직이는 대상을 포착하기가 어려웠던 시절 가장 완벽하게 촬영되었던 건 초상이었다. 그러나 많은 사람들은 기록으로서의 촬영을 희망한 것이 아니라 보다 아름답고 늠름하게 보이기 위해 수정을 가하기를 원했었다. 있는 그대로의 자기의 신체를 그대로 보기에는 견디기 힘들었던 것이다 여기에는 어떤 새로운 미디어의 탄생과 그것을 수용하는 지각간에 겉도는 차이가 발견된다. 또 동시에 사진은 직접 갈 수 없는 원격지나 과거의 이미지를 명명백백하게 현존시켰다. 여행자가 얘기하는 말로서나 문헌 속에 기술된 것으로 밖에 알 수 없었던 때에는 멀리 우러러 볼 대상 이였던 것이 상상의 범위를 넘어선 세부까지 손에 잡듯 지각할 수 있게 되었다 실로 당연한 노릇이지만 세계는 자기가 존재하지 않아도 존재한다는 사실을 직접적인 경험으로서 알게 되었다.

- 시마다 마사미치_Shimada Masamichi_Untitled_단채널 비디오 영상_00:04:23_2002_일본

- 오카도 미키오_Okado Mikio_hierophanie_단채널 비디오 영상_00:09:00_2002_일본

- 사토 요시나오_Sato Yoshinao_THE BOOKS_단채널 비디오 영상_00:06:00_2001_일본

가장 가까이 있으면서 볼 수 없었던 스스로의 신체나 시간이나 공간적으로 멀리 떨어져 있었기 때문에 현실감을 가지고 수용하기가 어려웠던 대상-두개의 양극이 단숨에 같은 지평에서 혼합하여 지각되는 경험에 의해 그때까지의 안정된 지각의 질서는 크게 흔들리게 되었던 것이다. 지각하는 인간을 소실점의 접점에 둔 원근법적 공간에 의해서 서구사회에 있어서는 안정된 인식의 질서를 지켜 왔다. 이 인식방법을 밑바탕에 깐 세계의 재현을 지향했던 게 르네상스기의 회화이며 Leon Battista Alberti는 회화를 세계를 바라보는 창(Window)이라 칭했다. 이 창이라는 인터페이스는 부동의 한 점에서 합리적인 공간을 형성하는 것으로서 사람들에게 인식의 틀을 주고 그림자가 되어 보이지 않는 부분이나 겹쳐지는 주름살, 움직임이 있는 것이나 변용하는 것, 그리고 창틀의 바깥쪽의 영역을 지각의 주변으로 내몰았다. 깊이가 있는 3차원의 세계를 2차원의 평면으로 치환하는 수단은 지금까지도 우리들의 인식을 고정화시키고 있다. 영화의 스크린도 텔레비전의 화면도 창을 본뜬 형태를 보유하고 더 나아가 컴퓨터의 디스플레이 상에 나타나는 화면도 창(Window)라 불려지고 있다. 디지털화한 정보에 있어선 창의 모습을 한 인터페이스가 본래 필요했던 건 아니다. 자기의 초상사진에 위화감을 느끼는 것과 같이 새로운 테크놀러지가 가져다주는 정보에 대해 사람들은 지각을 즉각 대응시켜 나갈 수가 없다. 1990년 이후 비약적으로 사회에 침투하고 있는 디지털 기술을 바탕으로 한 뉴미디어를 둘러싸고도 우리들은 많은 경우 과거의 미디어에 의해 습관 지어진 동작으로 대응하고 있다.

- 보다 카수시_Bowda Katsusi_Bowda Works_단채널 비디오 영상_00:05:00_2002_일본

- 기무라 마유미_Kimura Mayumi_Virtual Sanctuary_단채널 비디오 영상_00:18:00_2002_일본

- 고시마 카스히로_Goshima Kazuhiro_FADE into WHITE #4_단채널 비디오 영상_00:19:00_2003_일본

보이지 않는 것이 보인다. ● 1930년대에 구미 각국은 레이더의 기초기술을 개발하고 제2차 세계대전 중에는 실제로 그 사용이 가능해졌다. 레이더는 그 감시하는 대상의 위치를 리얼타임으로 알리는 장치이다. 그것은 이제 흔적이 아니라 동시에 일어나 시시각각으로 변화하는 사건인 것이다. 레이더가 점멸하는 신호와 실제의 대상을 동시에 보고 비교하기는 힘들다. 따라서 그것이 진짜로 일어나고 있는 일이란 것을 그 자체가 나타내주지 않기 때문에 외적 요인에 의해 뒷받침되고 있다고 생각하지 않으면 안 된다. 현재 우리들이 매일같이 눈으로 대하는 컴퓨터가 생산해 내는 정보도 이런 흔적 없는 이미지이다. ● 구체적이며 좀 더 친근한 예를 들자. 웹 브라우저를 사용하고 있으면 온갖 종류의 정보에의 액세스가 가능한 듯한 착각에 쉽사리 빠지게 되지만 때로 신용할 수 있는 내용인지 의문이 드는 웹사이트에 가 닿게 될 것이다. 자본이나 권력의 차를 최소한으로 하고 무명의 개인이 대등하게 정보를 발신할 수 있게 되었기 때문이다. 그로 인해 실제로 큰 건물을 가지고 있는 회사라든가 신문에 게재되고 있기 때문이라든가, 외적요인을 신용의 뒷받침으로 삼을 필요가 생겨 날 것이다. 그러나 역으로 생각하면 거기에는 무수한 쓰레기 같은 정보 사이를 누비면서 믿을만한 정보, 진정 자기에게 필요한 것을 자기가 판단해 가는 가능성도 크게 열려져 있다. ● 「The Language of New Media」를 서술한 Lev manovic 은 일반사람들에게 표현의 제작과 발표, 유통까지를 가능케 하는 컴퓨터의 등장과 이를 바탕으로 한 뉴-미디어가 기존의 사회를 크게 변화시키는 힘을 가진 이유로서 오픈소스라는 수단을 들고 있다. 특정의 조직이나 국가, 직능에 패쇄 되어져 있던 '소스'가 열려지는 것은 기존의 인식을 위해서의 하이어라키(hierarchy)를 해체시키고 말 것이다. 보이지 않는 부분을 밝힘으로써 특정의 기업이나 조직이 아니라 더욱 많은 사람들이 보다 좋은, 보다 개별적인 이용에 상응하는 소프트웨어를 개발해 간다. 사진도 세계를 회화로서 그릴 수가 없는 일반인에게 재현-표상의 수단을 주었다. 그리하여 축적된 방대한 수의 이미지가 여기저기에 있다. 그것들을 일일이 촬영자나 촬영의 의도를 참조하면서 감상하기보다 우리들은 '이미지의 아카이브를 어떻게 사용 할 것인가' 라는 쪽에 관심을 깊이 갖고 있다. ● 즉 과거의 미디어에 속하고 있다고 생각되는 사진에 의해서 우리들은 이미 그것을 위해서의 훈련을 경험하고 있다 사진의 이미지는 외부에 설명의 캡션을 갖지 않는 한 사실 무엇을 찍고 있는지 명확하지 않다. 한 장의 사진 속에 찍혀 지는 갖가지 요소, 의자에 고개 숙이고 있는 여성인지 그 양복인지 혹은 비극의 한 장면인지 또는 진귀한 벽의 장식을 거기에서 보게 되는지 등 세부까지 실로 많은 정보를 보는 사람에게 주면서 해석을 기다린다. 때로는 흔히 보는 익숙한 풍경이 이상스럽게 보이는 경우도 있다. 침묵하고 있던 것들이 얘기하기 시작한다. 보여 지고 있는 듯 싶었던 것들이 이쪽으로 시선을 돌려온다. 자연은 단일의 논리에 의해서가 아니라 어디까지나 복수의 논리에 의해서 구성된다. 보는 것과 아는 것이 겹쳐진 인식론적 공간은 붕괴했다. 우리들이 알지 못하는 것들 쪽이 우리들을 되 쳐다보고 있다.

- 고이즈미 메이로_Koizumi Meiro_jap No. 2-Human Rights_단채널 비디오 영상_2003_일본

- 하야시 유키_Hayashi Yuki_Landscape Movie_단채널 비디오 영상_00:15:00_2001_일본

- 고바야시 코헤이_Kobayashi Kohei_2-1-1_단채널 비디오 영상_00:05:00_2001_일본

허허로워 지는 '나' ● 기억이란 인간의 밖에 있는 어떤 것이며 듣고 받아들이고자 할 때 사람들 앞에 모습을 나타내는 무엇인가이다. 본질적인 것은 마음의 내부로부터가 아니고 글, 서적, 컴퓨터 등 외부로부터 유래한다. ● 뉴미디어의 특징을 큰 테두리에서 두 가지 정도로 기술하면 물질적인 것을 전자신호로 치환하여 끝없는 반복이 가능하고 방대해진 기억 창고를 검색/선택할 수 있다는 점, 하나의 환경(머신)으로 제작 발표 발신이 가능하며 프로/아마의 수직 방향과 갖가지 장르의 수평방향의 경계선이 더불어 무화된 점이 있다. 지금까지 기술한 바와 같이 이러한 특징은 테크놀로지의 단계적 진전에 의해서 전혀 새로이 초래 된 셈은 아니고 선행하는 미디어의 보급에 의해서 준비되어 왔던 것이라면 그 변화는 과거의 예술 속에서도 발견될 수 있을 터이다. 예컨대 플럭서스라고 하는 1960년대에 뉴욕을 주 활동 무대로 했던 그룹에 대해서 돌이켜 볼 것을 권할 수 있다. 플럭서스는 스스로의 작품이나 퍼포먼스나 이벤트에 있어서 물건으로 남는 작품이 아니고 행위를 위해서 컨셉을 특히 중시했다. 또 그들이 행한 일견 맥락이 없는 방대한 수의 이벤트나 작품, 전람회 등은 정연하게 알파벳순으로 진열된 두터운 데이터베이스 『FLOXUS CODEX』에 수록되어 있다. 중심적 역할을 담당한 George Maciunas는 이벤트의 구성, 각종 인쇄물부터 디자인이나 제작까지 혼자서 하며 그 어떤 역할도 해냈다. 퍼포먼스는 인스트럭션이 정해져 그것에 따라 실시된다. 그것을 밑천으로 삼으면 어디서든 누구나 플럭서스의 퍼포먼스를 행할 수가 있었다. 확연하게 존재하고 있었던 작자와 감상자의 차이도 애매해 졌다. 이러한 특색 속에서 뉴미디어가 재구성한 인간의 교감하는 점을 몇 가지 지적할 수 있다. 비물질적인 것을 중시하는 일, 나아가 하이어라키(hierarchy)가 없는 모든 것을 등가(대등하는 것)로 포함하는 데이터베이스의 지향, 또 보수의 아이덴터티로 찢겨지면서 상이한 영역간을 이동하는 것이나 도시의 군중 속에 파묻히는 것 같은 익명성의 댄디즘을 갖고 있는 점도 주목할 대목이다. ● 전통적인 미술의 역사로부터가 아니라 1960년대의 뉴욕이 구가하고 있었던 미디어와 산업이 만들어 내는 소비사회로부터 플럭서스의 활동이 육성되어 왔던 것은 그들이 리투아니아, 독일, 네덜란드, 일본, 한국, 이탈리아 등 다양한 민족 구성을 이루고 이른바 미국에서 주류였던 포멀리즘의 계보로부터 자유스러운 주변적인 입장에서 창작을 시도한데서 이유를 구해도 좋을 것이다. ● 미디어와 산업이 가속화시키는 카피의 증식은 '나'의 경계선마저 위협하고 있다. 장기이식이나 인공수정 복제기술 등은 생 그 자체를 직접적으로 컨트롤한다. 그 결과 유일한 것이었던 '나'까지도 교환가 능해져 간다. ● 자기가 아닌 자기를 알게 되는 경험, 이것은 예전에 허식을 시행하고 싶었던 초기의 사진에 떠오르는 자기와 상대하게 되는 경험과 겹쳐진다. 카메라의 렌즈, 필름, 자기테이프이나 기억디스크는 소음이나 쓰레기 같은 온갖 정보를 극히 균질적으로 기록해 나간다. ● 그때까지 주변에 내쫓겨 있었던 것이나 그림자 속에 감추어져 있었던 것, 변화하고 상실되어 가고 있는 것들을 붙잡고 만다. 그러나 첨언해야 한다. 새로운 미디어는 우리들에게 그동안 고정적이었던 의미를 유동화 시키는, 교환 가능성이라는 경험을 초래하는 한편에서 이동이라는 또 하나의 수단을 초래한다. 이미 원근법적 공간의 소실점에 안주하지 않고 우리들은 움직이면서 숨겨진 의미를 찾아내고 사라져 없어지는 것을 머물러 두게 해야 할 것이다.

- 히노 케이코_Hino Keiko_.501_단채널 비디오 영상_00:03:04_2001_일본

- 후루카와 고이치_Furukawa Koichi_Shinojima_단채널 비디오 영상_00:03:25_2002_일본

Let's get lost ● 어떤 전망 좋은 장소에 앉아 있을 때엔 자기를 둘러쌓고 있는 것은 단지 아무것도 없는 공간으로, 거기에는 실체가 없다고 느껴지는 것은 흔한 감각 일 것이다. 그러나 남쪽 섬에서 한밤중 혼자 어둠 속에 서 있다 보면 습한 공기 속에 옴직거리는 갖가지 것들이 예민하게 지각되고, 아무것도 있을 리가 없는 주위가 농밀한 검은 덩어리 같이 느껴질 때가 있다. 손앞에 있는 나무와 저쪽 깊은 숲속이 전후 관계도 판단 불능한 정도로 깊은 어둠 속을 바라보고 있는 가운데 서걱서걱 움직이는 동물이나 곤충의 소리가, 처음에는 듣기 힘드나 서서히 예민함을 띤 음성이 되어 들려온다. 또 활발한 빛 합성을 끝마친 식물들로부터 나오는 냄새가 은근히 떠올라 온다. 전적인 어둠이 확실한 볼륨을 갖춘 무엇인가로 떠올라 온다. 그/그녀에 있어서 거기 떠오르고 있는 것은 어떤 이미지 같은 것이라 말할 수 있을지 모른다. 이미지란 결코 시각적인 것일 뿐만이 아니라 청각 촉각 취각 등을 포함한 이른바 공감각적인 경험이다. 똑바로 어둠을 직시하고 있노라면 어느덧 자기의 신체의 경계가 녹아 내리는 것 같은 기분이 될 것이다. 그러나 어둠에는 의식을 집중시키는 대상이 없다. 그 산만함 속을 헤집듯, 이미지를 전신으로 파악하게 되는 듯 싶은 것은 감지하는 그/그녀 쪽이 지각을 환경에 순응시켜 예민해져가기 때문이다. ● 이미지가 인간의 지각을 능가하고 있어서 대상과의 거리를 유지할 수 없는 근접함의 시대에, 그것을 찾아 헤매듯 해서 무엇인가를 파악하는 몸부림은 현기증이 일어나는 듯 싶은 수의 웹사이트간을 오갈 때나 작자나 타이틀이 불분명한 음악이나 영상을 넘쳐나듯 받게 될 때에는 우리들이 이미 몸에 지녀나가기 시작하고 있는 습관이다 이 때 루츠가 정해져 의미를 충만 되게 한 것들은 인간의 일방적인 인식의 창틀로부터 자유스럽게 해방되고 있다. ● 사진의 탄생에 발단한 새로운 미디어의 등장은 인간의 인식하는 세계에 '불안'을 안겨 주었다. 그러나 그것은 세계의 모습을 변모시키고 마는 것은 결코 아니다. 새로운 진화를 대망하는 것도 예전의 안정을 재 소환하는 일도 필요치 않을 것이다. 미디어와 우리들의 지각사이에 놓여있는 틈새는 세계의 모습을 다면적으로 파악할 수 있는 풍부한 경험을 가능하게 해준다. 적극적으로 현기증이 일어날 정도인 이미지의 홍수 속에 몸을 잠겨, 자기를 잃어버릴 정도의 경험을 거침으로써만이 습관화된 지각을 밖으로 던져 버릴 수가 있을지도 모른다. ■ 스미도모 후미히고_Sumitomo Fumihiko

Vol.20040417c | OUT THE WINDOW展 ④ 일본