- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Image Curtain

이미지 커튼展 2004_0321 ▶2004_0326

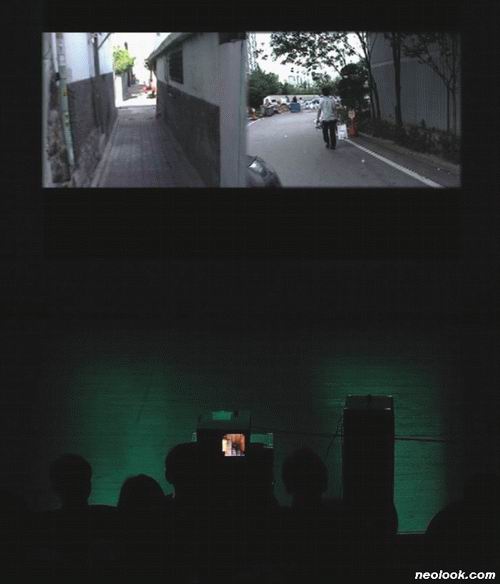

- 김창겸_다방을 찾아서(looking for Dabang)_단채널 비디오_00:18:00_2003

초대일시_2004_0321_일요일_02:00pm

참여작가 강신덕_강혁_권순학_김병직_김재화_김창겸_김홍희_박영균_박정선_양승수 이성미_이탈_조영아_차경섭_한준희_임C(공성훈_노현정_신지선_전은숙)

갤러리 PICI 서울 강남구 청담동 122-22번지 Tel. 02_547_9569

하나의 도해(圖解) ● 간추린 이미지 역사의 대강은 이러하다. 이미지가 외양(appearance)만을 모방하려 한다하여 당대의 공화국으로부터 추방을 요구받았던 플라톤의 시대로부터, '놀라움'이야말로 아름다움의 문턱을 넘는 것이라는 신념의 체계, 즉 시각의 독자적인 객관화로 표상 되는 원근법의 시대를 지나, 이제 바야흐로 이미지 자체가 매체를 통한 인간의 총체적 확장이라 강변하는 시대에 당도해 있다.

- 프로젝트 임C(공성훈,노현정,신지선,전은숙)_역대대통령 취임사 메들리

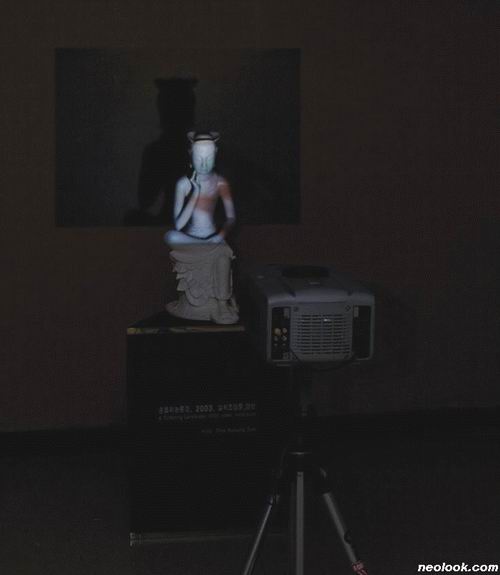

- 차경섭_You are BuddhaㆍThe Creator is Buddha

- 권순학_소모적인 사랑_흑백인화, 필름설치_2003

- 김병직_지구,암거미와 교미. 그 후...

- 강신덕_Secret Garden

확장인가 축소인가 혹은 묽어져 흐릿해짐인가. 물질이라기보다는 비물질이며, 구체적 질료로서의 자명함보다는 부유하고 유동적인 이미지임이 분명한 불연속성으로 대표되는 이들 현대의 이미지 문제의 핵심에 바로 디지털이 있다. 혹자는 0과 1이라는 2진법의 연산으로 이름되는 디지털혁명이 우리의 삶을 완전히 수중에 넣은 것으로 엄살 피우기도 하고 또 혹자는 이미지 변형의 주체가 생산자로서의 예술가로부터 수용자인 관객으로 변화된 의미 있는 전환의 징후라 하여 반기기도 한다. 예컨대 이미지의 범람이든 혹은 적절한 흡수든 어디까지나 그것을 견뎌내는 강도의 차이에서 생겨나는 염려이거나 낙관인 것이다. 그러나 이들 견해의 공통된 오류는 일종의 지나침을 공히 내포하고 있다는 점이다. 디지털은 실로 실제의 생활과는 상관없는 마술적인 환상의 주술로 사람을 혼미케하는 그 무슨 두려운 정령(精靈)이지도 않으며, 한편 그것이 쌍방향성을 일부 갖고 있다하여 관객의 열려진 감응과 지각이라는 감각(aisthesis)의 논리를 보여줄 가능성이 풍부한 '오감의 미학ㆍ감성의 미학'이라 부르는 데에도 역시 흔쾌히 동의할 수는 없기 때문이다.

- 강혁_Wind tree

- 김재화_소통의 경계_단채널 비디오 영상_00:03:47_2003

- 김홍희_무제

- 이성미_바다_디지털 프린트_124×107cm_2004

현대, 그것은 '외설'의 시대에 다름 아닌 것이기도 하다. 흔히들 예술과 외설의 차이를 논하곤 한다. 예술이 '살아가는 모습'들, 말하자면 이미지 속에 '실재'가 거처하고 있으리라는 확고한 유추를 근간으로 하고 있으면서 매 순간의 이미지들에 대한 끝없는 부정 속에서 공통된 하나의 세계에 대한 꿈을 확장시켜 나가는 것이라면, 외설은 '없는 게 있는 척, 아닌 게 긴 척' 한다는 것이다. 즉 헤라클레이토스의 언명처럼 "이 세계로부터 저마다의 세계로 돌아서서" 스스로 꽉 차, 부재함을 부정한다는 것이다. 일체의 '부재'의 가능성을 부정하는 오만, 그것은 분명 망막을 통한 시각 작용의 예술이라는 시각의 시대가 구가하는 절대 권력의 도식(schema)이다.

- 한준희_재롱잔치

- 조영아_DoGma DoGma_단채널 영상_00:09:00_2003

- 이탈_Video Jumping_구조물에 rope설치,모니터,센서&타이머,단채널 비디오_00:02:23_2003

- 양승수_Over and over authority_단채널 영상

- 박정선_SCAN_2003

- 박영균_살찐 소파의 일기_단채널 비디오_00:02:00

하나의 제안 ● 우리에게 드리운 장막 같은 이미지의 커튼이 그 실체를 감추고 있다. 아울러 우리는 그 베일 뒤 실재의 부피나 체적에 대해 알지 못한다. 아니 그에 앞서 우리의 감각능력 자체가 조종당하고 있는지도 모른다. 우리의 감각 능력은 돗트(dot)화된 픽셀의 평면 구성으로부터 전혀 입방체에의 촉각에로 나아갈 수 없는 것이다. 문제는 감각이다. 시각 그 하나만으로는 결코 감당하지 못하는 청각과 촉각과 같은 촉지적인 감각이 복원되어야하는 것이다. 그리하여 시각 자체를 내면으로 함몰시켜 그것이 별쭝난 역할을 하지 못하도록 일정한 행동의 제약을 강제해야 할 필요성마저 있는 것이다. 개별의 시대, 더 이상 바늘 구멍하나 들어갈 틈도 없이 꽉 찬 개별의 그릇들을 비워내야 한다. 그것은 총체의 형이상학에 기별을 전하는 '틈새', 한 점의 색(色)이 자기의 한 표현 수단임을 강변하는 모델링(modeling)이 아니라 세계를 구성하는 하나의 지분으로 참여하는 모듈레이션(modulation)의 위상임을 제안하고자 하는 것이다. 확실히 시뮬라크르는 '속임수(fake)' 아니면 '~인 체함(Pretend)'이다. 자, 어찌 할 것인가? ■ 박응주

Vol.20040321a | Image Curtain_이미지 커튼展