- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

U ㆍ L ㆍ O Unidentified Living Object-미확인 생물체

이준구展 / LEEJUNKOO / 李埈求 / painting 2004_0128 ▶ 2004_0203

● 위 이미지를 클릭하면 갤러리 라메르 홈페이지로 갑니다.

초대일시 / 2004_0128_수요일_05:00pm

갤러리 라메르 서울 종로구 인사동 194번지 홍익빌딩 Tel. +82.(0)2.730.5454

이준구의 회화_붉은 그림, 육(肉)적인 것으로써 정신을 세척하는 ● 1. 표면이 코팅 처리된, 수분을 흡수하지 못하는 하얀 백지(캔버스) 위에 피 한 방울을 떨어트리면, 그 피는 온전한 원형을 그리다가 점차 눈에 띠지 않을 만치 느리게 비정형의 타원형을 그리며 지면을 따라 미끄러진다. 그렇게 한 방울 두 방울 떨어진 핏방울들이 모여 얼룩을 만든다. 그 비정형의 얼룩 위에다 스포이드로 물을 한 방울 떨어트려 본다. 그 물은 자기 장력으로 온전한 원형을 유지하다가 이내 핏방울 속으로 스며든다. 선연한 핏빛을 중심으로 그 가장자리에 물을 머금은 투명한 핑크빛이 번져나가면서 마치 태양의 오로라와도 같은, 달무리와도 같은 자기의 영토를 그린다. ● 핏빛은 이렇듯 마치 적색 필터를 통해본 세상이 그런 것처럼, 암실에서 본 사물들이 그런 것처럼 투명하다. 그러므로 그 속에 빛의 성분을 포함하고 있는 핏빛은 엄밀하게는 색채보다는 빛의 속성에 가깝다. 그 핏빛은 세계를 덮고 있던 불투명한 색채의 더께를 걷어내고, 세계를 빨갛고 투명한 대기 속으로 밀어 넣는다. 그러나 그 투명한 계기에도 불구하고 정작 세계는 오히려 이전보다 더 비현실적이고 모호한 것으로 드러난다. 끝내 손에 쥘 수 없을 것 같은 미지의 것, 아득한 과거로부터 느닷없이 도래한 원형적인 어떤 것, 오래 동안 잊혀져온 원시적인 자연, 오히려 생경하게 느껴지리 만치 낯선 본능의 한 형태로서 드러난다.

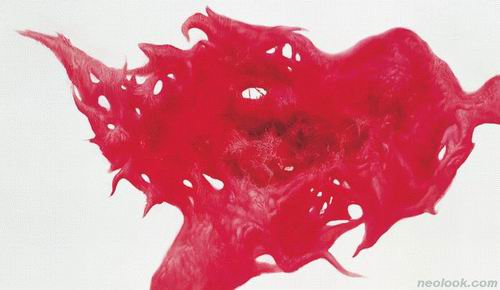

- 이준구_UㆍPㆍLㆍO-Ⅱ_캔버스에 유채_193.5×130cm_2003_부분

- 이준구_UㆍPㆍLㆍO-Ⅱ_캔버스에 유채_193.5×130cm_2003

이준구의 그림은 이러한 비현실적인 꿈속 이미지를 상기시킨다. 그 꿈이 펼쳐 보이는 이미지는 한눈에도 그로테스크하고 컬트적이며 동물적이다. 그리고 환상적이며 심리적이며 미시적이다. 나는 그림이 그려 보이는 판타지 속으로, 핏빛으로 물든 거대한 이미지의 바다 속으로 뛰어든다. 그러나 내 전신에 감촉되는 그 핏물은 비릿하지도 이물감이 느껴지지도 않는다. 오히려 자궁 속의 양수처럼 친근하고 우호적이며, 따뜻하고 미끄럽다. 그 속에서 나는 최소한의 저항도 받지 않고 피의 바다와 한 몸이 되어 마치 해파리와도 같이 피 속을 유영한다. 그리고 나는 돌아가고 싶어, 돌아가고 싶어 라고 입속말로 중얼거린다. 결코 나의 입 바깥으로 새나가지 못하는 그 말은 나에게로 되돌려진 말이며, 거세당한 기대를 증명하는 말이며, 절실하지만 맥빠진 말이다. ● 여기서 돌아가고 싶다는 것이나(일종의 거세당한 욕망), 그림이 비현실적인 이미지를 상기시킨다는 것은 그 속에 일종의 원형의식을 포함하고 있기 때문이다. 내 의식의, 내 신체의 일부로서 처음부터 나에게 속해 있는 것이면서도 오래 동안 잊혀진 채로 망각돼 왔던 그것은 그러므로 그 자체 양가적인 모순율을 통해서만 내 의식의 표층 위로, 내 신체의 피부 위로 건져 올릴 수 있다. 친근하면서도 낯선, 우호적이면서도 공격적인, (무)의식적이면서도 생물적인 그것은 규정되지 않은 말, 말더듬이의 반쪽 말을 통해서만 겨우 표상될 수 있을 뿐이다. 그것은 피가 뚝뚝 듣는 한 점 살코기처럼 즉물적인가 하면, 그 즉물성을 투명한 빛의 대기 속에 휘발시키는 적색필터처럼 추상적이다. 즉물적인 감각에 물려있는가 하면, 상대적으로 즉물성이 희박한 의식적인 감각에도 그 촉수는 미치고 있는 것이다.

- 이준구_UㆍFㆍLㆍO-Ⅰ_캔버스에 유채_111.7×193.6cm_2003

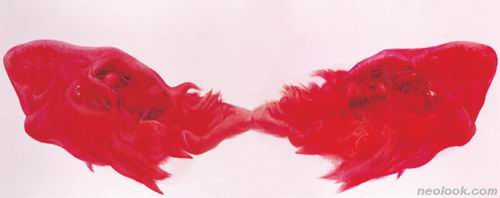

- 이준구_UㆍFㆍLㆍO-Ⅱ_캔버스에 유채_111.7×193.6cm_2003

- 이준구_UㆍBㆍLㆍO_캔버스에 유채_111.7×193.6cm_2003

2. 이준구는 이러한 친근하면서도 낯선, 즉물적이면서도 추상적인 것에다가 미확인 생물체라고 이름 붙였다. 그 생물은 동물과도 통하는 것으로서 그 자체가 즉물적인 속성을 갖는 것이지만, 그럼에도 불구하고 그것은 흔히 SF 영화나 공상과학소설에 등장하는 외계 생물체와는 다르다. 오히려 그것은 지금까지 작가가 자신의 내면 속에서 키워온 (무)의식의 표상이다. 피의 색채 감수성과 살코기의 즉물성이 결합한, 동물과 욕망이 결합한 동물적 본성의 표상이다. 작가가 자신을 숙주 삼아서, 인큐베이터 삼아서 양육해온 작가 자신의 한 분신이다. 그 표상은 의식이 억압한 무의식적 욕망이며, 제도화된 주체가 억압한 동물적 본성이며, 문명화된 주체가 억압한 길들여지지 않은 자연이다. ● 그림에서 이는 일종의 비규정적인 생물학적 변태 곧 메타모르포제(metamorphosis)의 형태로 나타난다. 그러니까 그림에는 피가 뚝뚝 듣는 살코기와 동물의 장기나 내장을 끄집어낸 듯한 형태, 그리고 동물의 피부를 뒤집어 놓은 듯한 비정상적인 형태가 하나로 조합돼 있다. 응고된 피의 덩어리 속에는 단백질 성분이 함유돼 있고, 그 단백질 성분이 살코기의 미시 구조를 드러낸다. 그리고 그 미시 구조는 표면에 빛을 받아 번들거리는 내장의 벽과 주름, 그 주름의 표면을 뒤덮고 있는 융털, 그리고 말미잘의 그것과도 같은 촉수를 보여준다. 여기서 주름은 비규정적인 사유가 깃들이는 처소를 암시한다. 그리고 융털이나 촉수의 돌출해 있는 돌기 형상은 무의식적인 욕망을 암시한다. 작가의 그림은 이처럼 한 방울의 피가 불러일으키는 생물학적이고 유기적인 성분들이 조합된 미시세계를 드러내 보여주며, 그리고 무의식적인 욕망의 세계를 그려 보인다. 그 세계를 사는 미시 생명체들의 치열한 욕망에도 불구하고, 피의 바다는 정적이고 고요하기만 하다.

- 이준구_Hard mass_캔버스에 유채_79.6×114.9cm_2003

- 이준구_The surface_캔버스에 유채_112×162cm_2003

그리고 그 미시 생명체들의 욕망이 즉 살코기의 주름의 켜가 캔버스를 일종의 일루전적인 장으로 탈바꿈시켜 놓고 있다. 다시 말해서, 피의 바다 속에는 모래언덕(砂丘)도 있고, 물과 뭍을 가름하는 공지선(空地線) 위에서 빛을 받아 아른거리는 신기루도 있다. 짙은 음영을 그리며 화면 뒤쪽으로 향해 있는 동굴이 있는가 하면, 아득한 심해(深海) 속으로 빠져 들어갈 듯한 단애(斷崖)도 있다. 이렇게 풍경은 그대로 현실적인 풍경을 닮았지만, 그럼에도 불구하고 사실은 무의식의 비현실적 풍경에다가 일말의 현실적인 형상화를 부여한 것이나 다름없다. ● 앞서 말했듯이 작가는 이 비현실적인 풍경을 이루고 있는 성분과 요소에 대해서 미확인 생명체라고 명명한다. 이 말은 나의 인식 안쪽으로는 불러들일 수 없는 무의식을, 내 속에 나와 함께 거주하면서도 그 실체를 붙잡을 수는 없는 타자를, 내가 억압한 욕망을 암시한다. 나는 끝내 내가 누구인지 알 수 없는 미지의 영토로 남겨진 것이다. 나는 나에 대해서 반성하는 인식의 주체이면서, 이와 동시에 내가 대상화시킨 객체이기도 하다. 그리고 나는 주체로서도, 또한 객체로서도 온전히 설 수 없는 불투명한 암흑과도 같은 존재, 어둠 속을 더듬거리는 존재로서 드러난다. 이렇듯 끝내 알 수 없는 나에 대한 인식의 불가능성이 돌이킬 수도, 치유할 수도 없는 무의식적 상처(트라우마)가 되어 나를 공격한다. 환상적이지만 왠지 동물성을 떠올리게 하는 피의 바다가, 그 바다 속의 친근하지만 왠지 낯선 미지의 생명체가 이런 자의식(자기에 대한 인식)의 불투명성과 함께 그 자의식에 각인된 상처를 은유한다.

- 이준구_Siamese twins_캔버스에 유채_182×452cm_2003

결국 이준구는 핏빛의 바다와 그 원시의 바다 속을 유영하는 미지의 생명체로 대변되는 감각적인 실체를 빌려 궁극적으로는 비(초)감각적인 무의식의 지형도를 그린다. 존재의 필연적 계기와 우연한 계기, 그리고 존재에 대한 불투명한 인식이 교직된 무의식에다가 형상화의 옷을 덧입힌 것이다. 이렇게 무의식을 의식의 지층 위로 끄집어올리는 작가의 행위는 존재의 일부인 동물성이나 자연성 속에 들어있는 신성한 요소를 대면케 하는 일종의 정화의식과도 통한다. 그리고 그 정화의식은 정신으로 몸을 씻는(세례) 대신, 이와는 반대로 육(肉)적인 것으로써 오염된 정신을 세척하는 고대 희생제의의 전통에 접맥돼 있다. ■ 고충환

Vol.20040126a | 이준구展 / LEEJUNKOO / 李埈求 / painting