- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Undulate_0.3밀리미터 속의 세상

한은선 수묵展 2003_1029 ▶ 2003_1109

● 위 이미지를 클릭하면 갤러리 아트사이드 홈페이지로 갑니다.

초대일시_2003_1029_수요일_06:00pm

갤러리 아트사이드 서울 종로구 관훈동 170번지 Tel. 02_725_1020

한은선 되기 ● 오늘의 목적지는 오류동. 벌써 일주일전에 갔어야 하는 길을 이제야 나섰다. 처음 내린 낯선 풍경을 헤치며 한은선의 작업실을 찾았다. 검은 대문을 열고 들어서자 카푸치노 빛깔의 강아지들이 반기는 정원이 펼쳐졌다. 정원 한켠으로 놓여진 디딤돌 끝에는 조그마한 문이 있는데 필자는 그 앞에서 한참동안 망설였다. 허리를 낮게 굽혀야만 들어갈 수 있는 '개구멍'이었다. 영화에나 나올 법한 동굴속 비밀집회를 몰래 엿볼 수 있다는 기대감으로 또 다른 세계, 한은선의 작업현장 안으로 들어갔다. 영화 '존 말코비치 되기'에서 7과 2분의 1층을 헤매다가 우연히 존 말코비치의 머리 속으로 들어가는 방문을 발견하였던 영화속 주인공이 아마 나와 같은 충격을 받았을 것이다. 25평 남짓 되는 공간속에는 그가 이미 일주일 전에 보여주겠다고 벼르고 있었던 작품이 벽에도 한가득 바닥에도 한가득 깔려 있었다. 방대한 작업량은 차지하더라도 한번도 본적 없는 형상에 눈을 어디부터 돌려야 할지 몰랐다. 동시에 그의 내밀한 작업현장을 '얼마 후 내가 일하는 갤러리로 모두 훔쳐갈 수 있다'는 상상을 하며 튀어나오는 즐거운 비명을 억지로 삼켰다. 작업실을 무려 다섯 바퀴나 돌아보고 나서야 흥분이 가라앉았다. 오로라가 휘감아 버린 천상의 빛깔을 묘사한다면 비슷할까? 그의 작품은 촉촉한 종이 위에 떨어진 잉크방울처럼 언어적 묘사를 거부하는 형상 아닌 형상이었다. 인터뷰를 통해 그토록 신기한 형상의 근원을 알아보았다. 해답은 한은선의 머리 속으로 들어가 그가 바라본 세상읽기를 함께 하는 것이다. 바로 한은선이 되는 것이다.

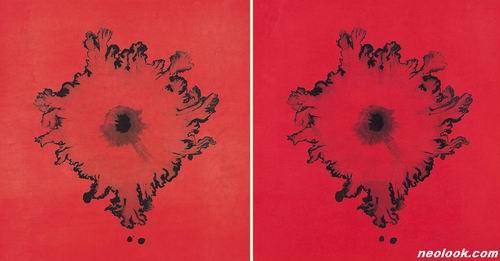

- 한은선_물결치다_한지에 먹_125×139cm×2_2003_부분

- 한은선_물결치다_한지에 먹_125×139cm×2_2003

0.3 밀리미터 속의 세상 ● 한은선이 바라본 세상은 처음부터 다른 세상이었다. 그것은 너무 작아서 눈에 보이지 않을 뿐, 엄연히 존재하고 있는 세상. 즉 0.3밀리미터 두께도 안되는 종이 속에 펼쳐진 세상이다. 거기엔 우리가 살고 있는 세상과 마찬가지로 질서가 있다. 한은선은 그 질서를 작은 물방울을 이용해 가시화 시킨다. 한 방울의 물방울이 일으키는 파동은 계곡을 만들고 바다를 만든다. 물방울의 미립자 알갱이들이 한알 한알 힘차게 굴러가며 길을 만들면 그 뒤에는 어김없이 힘찬 물결이 따른다. 닥나무 섬유질 사이사이를 스며드는 물방울의 탐욕스런 움직임이다. 언뜻 통제가 불가능하고 방향성이 없는 것처럼 보이지만 삼투압과 인력의 법칙에 따라 한치의 오차도 없이 정교하게 움직이는 소우주이다. 충만한 에너지를 호흡하고 있는 0.3 밀리미터의 세상. 너무나 정결하여 밖으로 끄집어 낼 수 없어 그 안으로 들어가 그 속의 법칙을 따라 표류한다. 무한한 시공간 속으로 스며든다. 물리적 사이즈의 허물을 벗어 던지고 0.3밀리미터의 세상에 빠져보자.

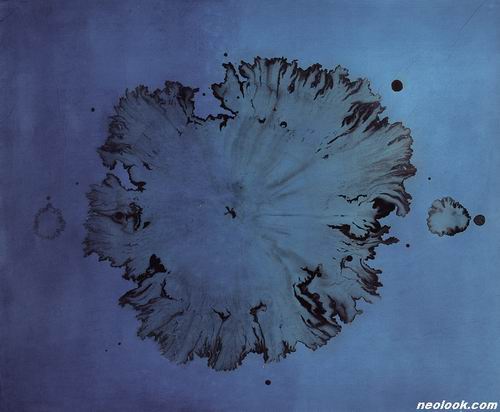

- 한은선_물결치다_한지에 먹_129×115cm×2_2003_부분

- 한은선_물결치다_한지에 먹_129×115cm×2_2003

한은선은 시작이다. ● 그려진 형상이 아니다. 형상의 시작이다. 시작은 언제나 그렇듯 때가 묻어 있지 않고 순수하다. 하나의 생명체는 순수하지 않고서는 생겨날 수 없다. 그래서 한은선은 작업에 임하기 전에 몸과 마음을 정갈히 한다. 마치 기도를 앞두고 있는 정화수처럼 어떠한 미동도 없이 침착하고 깨끗하다. 그의 깨끗한 기도는 하루, 이틀, 일주일, 한달이고 지속된다. 그래도 그의 작품은 완성된 이미지가 아니다. 또 다른 시작을 위해 잠시 멈춰 섰을 뿐 이제 기지개를 펴고 출발을 기다리고 있다. 시작을 알리는 중후한 나팔소리와 함께 울려퍼지는 공기의 떨림을 타고 촉촉하게 스며들어가는 먹의 움직임은 고요한 가운데 거대한 힘을 실어 나른다. 곡의 제목만 들어도 언제나 가슴을 설레게 하는 바하의 무반주 바이올린을 위한 소나타와 파르티타의 선율을 타고 흐른다. 결코 가볍거나 즉흥적이지 않다. 수맥을 찾아 나서듯 천천히 종이를 타고 흐르는 물결흐름의 맥을 짚어낸다. 때로는 맥을 터주고 때로는 맥을 막아버려 작가가 의도하는 형상을 만들어 낸다. 그러나 그것은 그림이 아니다. 스스로 모습을 드러낸 또 다른 세계, 또 다른 우주의 시작이다.

- 한은선_물결치다_한지에 먹과 채색_72×77cm×2_2003

- 한은선_물결치다_한지에 먹과 채색_104.5×126cm_2003

- 한은선 개인전_갤러리 상_2002

한은선의 작업실을 빠져 나오며 명나라 때 장우張羽가 백석도인 강기에 대하여 남긴 말을 떠올린다. "자태와 용모가 맑고 깨끗하여 그를 바라보면 마치 신선 속의 사람 같다. 성품은 다른 사람하고 어울리지 못하고, 일찍이 계곡과 산의 맑고 아름다운 곳을 만나면 감정을 표현하여 깊은 경지에 이르렀는데, 사람들은 그의 경지를 알지 못하였다. 간혹 밤이 깊어 별과 달이 가득 비치면 낭랑하게 시를 읊으며 홀로 걸어가고, 차가운 물결과 북풍이 싸늘하게 다가오면 태연자약하였다."_김덕환 역, 『백석사의 예술세계』 문영사 ■ 이대형

Vol.20031025a | 한은선 수묵展