- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

The Wilderness

류호 사진展 2003_0326 ▶ 2003_0401

● 위 이미지를 클릭하면 갤러리 룩스 홈페이지로 갑니다.

초대일시_2003_0326_수요일_06:00pm

갤러리 룩스 서울 종로구 관훈동 185번지 인덕빌딩 3층 Tel. 02_720_8488

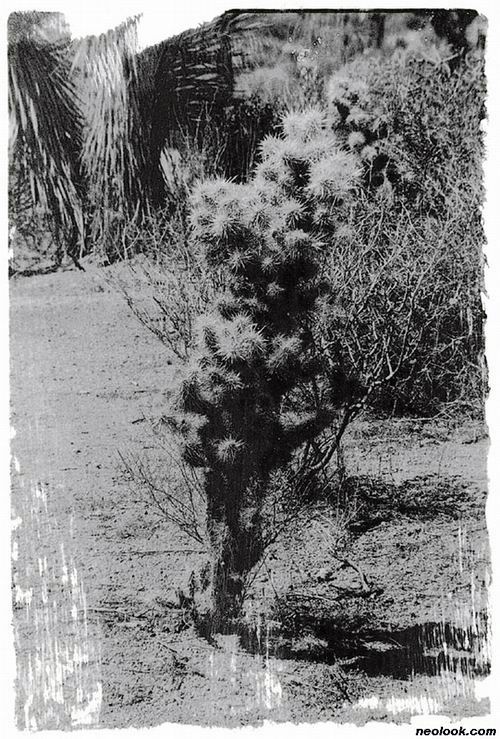

흰 모래밭에 서서 보기 ● 전시회 준비를 위해 그가 보여준 사진들은 텅 빈 사막 가운데 서 있거나 자빠져 있는 식물이었다. 나무 그루터기나 뿌리, 또는 줄기인지 열매인지조차 분간이 어려운 그것들은 모두가 바짝 마른 모습이었다. 검정 바탕에 검정 테두리 액자에 넣어진 그것들은 촉수를 뻗은 신경질적인 곤충이라던가 가시 돋친 심해의 생물처럼, 꽃이나 나무가 아니라 스스로를 부정하는 또다른 몸짓을 짓는 듯했다. 몇 가지 배경들, 예컨대 단순하고 부드러운 선으로 잘린 하늘과 모래언덕, 간간이 떠 있는 구름들은 이와 같은 주제의 꼿꼿한 자세를 더욱 두드러지게 만들었다. 배경을 어느 정도 무시하고, 바짝 다가서서 촬영한 것들은 강렬했을 햇볕에 일그러진 채, 커다랗고 낯설어진 형체로 뭉뚱그려진 모습이었다. ● 이런 것들 모두가 굳이 자연 형태를 사실적으로 묘사하려는 의도는 아닌 것 같다. 그가 선택한 거칠고도 섬세한 사막의 식물들은 그가 머리와 가슴속에 묻어두었던 어떤 이미지들을 투영하고 있다는 점은 누구라도 어렵지 않게 알아보고 느낄 수 있을 법하다. 그러나 그 이미지가 어떤 의미의 비유이고 암시인지는 쉽사리 알 수 없는 일이다. ● 더구나 이 사진들은 평균적인 인화지 대신, 작가가 직접 감광유제를 붓으로 칠해 만든 한지로 구워낸 것이어서 그 명암의 대비는 다소 몽환적인 분위기를 자아낸다. 이름을 알 수 없지만 그 식물들은 혹독한 사막의 현실보다는 황량한 장소가 우리에게 환기시키는 초자연적이며 몽상적인 성격을 더 뚜렷하게 발산한다. 결국 모호하고, 뭐라 꼬집어 말하기 곤란한 실루엣 같은 그 이미지의 특징이 돋보이는 셈이다. 서로 함께 나란히 공존하기에 무리일 듯 싶게, 이렇게 종이의 질감 덕분에 완화되고 누그러진 반사광선의 뿌연 눈부심이 이 구경거리를 좀 더 시적인 감흥으로 우리를 안내하는 것이다. 때때로 유제를 칠하는 과정에서 발생한 성근 붓자국도 묘사에 얽매이지 않는 자연스러운 표현과 착각의 즐거움을 드러낸다. ● 그러나 그가 선별해내지 않고, 그저 작업해 두었던 수많은 다른 사진들은 한결 더 작가와 일심동체가 되었던 것들처럼 보일 만치 활기에 넘치고, 표정이 풍부한 것이었다. 거대하고, 살풍경하고 눈을 찌르는 광선의 폭력 앞에서 갖가지 우의적인 몸짓으로 쓰러져 있는 그것들은, 단지 시선과 감성을 통해서 찾아낼 수 있는 것들의 풋풋하고 쓰라린 정감으로 가득했다. ● 마치 생 텍쥐베리의 '어린 왕자'가 도착했던 사막을 연상시키는, 쓸쓸하고 애틋한 이야기가 우리를 기다리고 있을 것만 같았다. 그런데 주목할 사실은 그것들을 찾는 시선의 일관성이다. 아무튼 작가는 감정이 솔직하게 표출된 것보다는 무언가 숨기고, 절제하려고 나중의 사진들을 골랐을지 모른다. 무대의 뒤로 숨어야 마음이 편한 사람처럼 말이다. 어차피 작가는 발견과 촬영의 즐거움을 위해 그 이미지의 무대 앞에 서있었다 하더라도 결코 사진 속에서는 그 모습을 드러낼 수 없을 터인데도, 그는 심지어 심심해 보일 정도로 엄격해지고 싶어 했던 것은 아닐까?

- 류호_The Wilderness_한지에 감광유제_35×45cm_2001

- 류호_The Wilderness_한지에 감광유제_35×45cm_2001

미국의 '뉴 멕시코', 또는 여기에서 무대가 되었던 "화이트 샌드" 사막은 이미 미국의 사진가들은 물론이고, 세계 여러 나라 작가들에게도 전설이 되어버린 촬영장이기도 하다. 몇몇 한국의 사진작가들도 이와 비슷한 장소에서 흥미 있는 식물이나 광물의 "오브제"들을 사진에 담아왔다. 사막과 같은 것은 당장 어떤 설명도 필요치 않게, 숭고한 장소로서 일상에 젖은 사람들을 압도하는 특별한 곳이 아니던가. 여기 사진들이 보여주듯이, 사실 거기에 존재하는 것들은 살아 있다는 인상보다는 죽어 있는 것에 가깝고, 살아 있다 하더라도 내팽개쳐진 것에 가깝다. 두려운 대자연의 숭고함 자체는 초월적이고 비현실적인 이미지로서 항상 사진의 사실주의적 한계를 넘어서려는 작가들을 매료시켜왔다. 어떤 작가는 거기에서 탐미적인 선과 불륨을 건져내는가 하면, 또 어떤 작가들은 당대의 이론에 따라 치밀하게 연출하고 짜맞추는 기교의 무대로 삼기도 하고, 더러는 부질없게도 그 풍광 자체를 독점하려고도 한다. ● 작가는 몇 해 동안 틈나는 대로, "흰 모래밭"을 찾았다고 한다. 무엇이 그를 거기로 이끌었을까? 철부지 같은 호기심이나, 이른바 그럴듯한 "촬영 포인트"를 찾으려고 그렇게 할 나이가 아님은 분명할 것이다. 어쨌든 바다 앞에, 사막 앞에 설 자유와 권리는 누구에게나 있다. 우리는 그 앞에서 엇비슷한 감정과 충격도 대체로 공유한다. 그러나 꾸밈없이, 작은 휴대용 사진기로 이 별 것 아닌 풍경을 채집하는 사람의 내면은 여전히 수수께끼일 수밖에 없다.

- 류호_The Wilderness_한지에 감광유제_35×45cm_2001

- 류호_The Wilderness_한지에 감광유제_80×120cm_1997

텔레비전과 인터넷은 이제 이 세상의 이미지를 더 이상 낯선 것으로 내버려두지 않는다. 우리의 발길은 거의 모든 곳에 닿아 있고, 차라리 "뉴 멕시코" 의 흰 모래밭도 한지 위에서 새로워지기가 무섭게 친근해져 버릴 듯하다. ● 이 버려진 땅에서도 꼬장꼬장한 나무들은 간결한 선묘와 얼룩처럼 번진 몇 덩어리의 그림자로 그 공허를 견디려하는 듯하다. 그렇지만, 이런 해석의 욕망은 정작 그 자리에 서 있던 작가의 시선에나 매달릴 뿐이다. 많은 작업에도 불구하고, 발표를 위해, 타인과 공감을 나누고자 그가 택한 것들이 과연 어떤 결과를 가져올지 궁금하다. 갖가지 이미지가 너무 흘러 넘쳐서 탈인 오늘날, 오랫동안 잊고 있던 조촐한 종교적 감정을 자극하는 이 사진들은 다시 한 번, 관광사진과 풍경사진, 전통적 재료와 고전적 기법, 작가의 시선과 우리들의 시선에 대해서 많은 것을 생각하게 한다. 전산으로 처리되는 이미지가 사진을 벼랑 끝으로 내몰고 있는 지금, 사진의 고유한 기법들과, 발로 뛰고, 눈으로 찾아내는 그 잠재력에서 무엇을 호소할 것인지 우리는 이 기회에 함께 생각하지 않으면 안 된다. 한 총각이 개최하는 이 "처녀전"을 우리는 어떤 대화를 위한 절호의 기회로 삼지 않으면 안 된다. ● 정진국

Vol.20030324b | 류호 사진展