- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Contemporary Photography

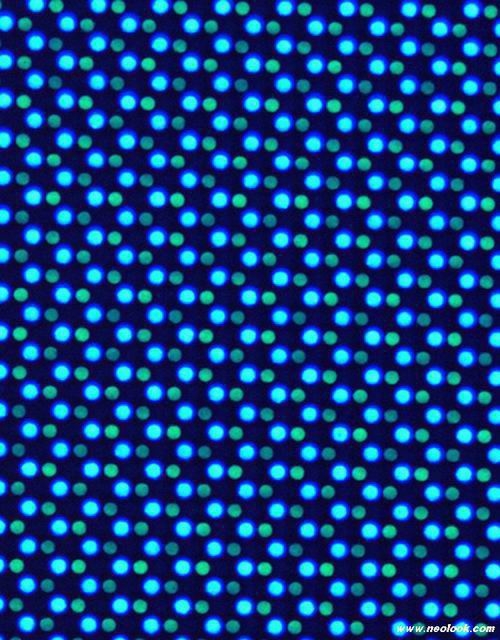

황규태展 / HWANGGYUTAE / 黃圭泰 / photography 2001_1124 ▶ 2002_0224

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20020107a | 황규태展으로 갑니다.

작가와의 대화_2002_0119_토요일_03:00pm

작가와의 대화 / 아트선재센터 3층 전시실 대담자_황규태_이영준

아트선재센터 서울 종로구 소격동 144-2번지 Tel. 02_733_8945

● 아래 글은 지난 2001년 12월 13일에 있었던 1차 작가와의 대화를 요약·정리한 것입니다.

김홍희 : 우선 이번 전시가 현대 미술이 사진 매체에 의해 확장되고 상호 침투되는 상황에서 미술에서 바라보는 사진, 현대 미술에서 사진이 차지하는 위상에 대해 생각해 볼 수 있는 중요한 전시였다고 생각한다. ● 황규태의 이번 전시에서 3층에 전시된 60년대 사진들에 대한 재해석 작품들은 롤랑 바르트의 카메라 루시다의 푼크툼과 스투디움의 개념을 이해할 수 있게 해주어 이론과 실제 작업과의 연계성을 확인할 수 있는 기회를 제공하였다. 이 전시의 사진들은 탈보도화된 은유적인 보는 사람만이 알 수 있는 사진이라는 푼크툼의 면모를 보여주기 때문이다. 이것은 사진 기자로 출발한 작가의 시작이 이와 무관하지 않다고 생각된다. 그리고 여기서 작가만의 특징은 이 푼크툼이 스트레이트 사진과 디지털과의 만남을 통해 제공되고 있다는 점이며 이 푼크툼은 이영준씨의 말처럼 인간의 상상력이 아니라 사진의 상상력에 따른 것이 아닌가 한다. 2층 전시 작품들은 미술과 사진의 확고한 접목의 형태를 제공하는데, 미국의 80년대 네오지오컨셉츄얼리즘과 그 유사성을 보인다. 특히 이 네오지오 작가들 중에서 피터 헨리와 비교해볼 수 있는데 피터 헨리는 컴퓨터 회로를 기하학적 추상으로 그려내어 모더니즘의 형식주의와 개인성의 표현을 거부하고 중심·자아·주체성의 해체 작업을 회화로 표현하였다면 황규태는 좀 더 미디어 테크놀러지적인 사진이라는 매체를 이용하여 같은 개념의 결과물을 작가 자신이 의도하지 않았음에도 표현하고있다. 이들은 발상면에서 시대적 공감대를 지닌다고 볼 수 있다.

황규태 : 사진은 항상 발견과 호기심에서 이루어지는 경우가 많다. 이미 그들의 작품을 알고 있었으며, 그것이 무의식적으로 대입되어 나타났을 수도 있다. 나의 작업들은 일종의 손장난에서 비롯되며 예술이라기보다는 황규태 다큐멘트라고 칭하고 싶다.

이영준 : 이 사진들은 다큐도 보도사진도 상업사진도 아닌 장르상 예술에 포함된다고 생각한다. 따라서 자신이 예술이 아니라고 불러도 예술의 문제에 발을 들여놓고 있으므로 기존의 예술사진에 대해 작가가 의도하지는 않았을지도 모르지만 언급이 되고 있다. ● 이번 전시 기획의도는 좋은 작업을 보여준다는 측면과 더불어 한국의 여러 가지 예술사진의 형태에 대한 반성, 즉 전시되지 않은 다른 사진들에 대한 간접적인 비판적 성격을 바탕으로 한다. 한국의 예술사진에 관한 비판적인 코멘트인 것이다. 재료를 자유롭게 해주는 것이 예술이다 라고 생각하는데 바로 한국 예술사진의 가장 큰 문제가 이 재료의 문제라고 생각한다. 한국의 예술사진은 재료를 너무나 강하게 묶어두고 있어 은유적, 감상적, 정서적 형태를 나타내게 된다는 문제를 지니고 있기 때문이다. 재료와 사람이 서로에게 규정력을 발휘하여 재료의 규정력이 사고의 규정력으로 이어지게 되는 것이다. 따라서 재료가 스스로 말을 하도록 하는 것이 필요하다. 황규태의 작업은 매우 자유롭게 이를 성취하고 있다. 특히 이번 전시에 걸린 흑백사진의 경우 재료가 사진 그 자체가, 무엇보다도 자신의 작업이 또 다른 자신의 작업의 재료가 되었다는 점에서 그 중요성이 더해진다. 완전히 다른 맥락으로 40년이라는 시간의 간격을 넘어 과거의 작품 자체를 다시 순수한 재료로 사용하였다는 점에서 앞서 얘기한 한국 미술사진의 문제점에 대한 그의 해결과 성과를 보여준다고 할 수 있다. 한국예술사진의 또 하나의 문제는 답습의 경향이 있다는 것이다. 그러나 황규태의 작품은 전혀 아무도 하지 않은 것들이다.

황규태 : 이영준씨의 의견을 통해 자신의 작업을 새롭게 다시 볼 기회를 얻게 되었다. 이 흑백사진은 이영준씨에 의해서 태어났다고 할 수 있다.

김홍희 : 요즘은 큐레이터의 역할이 과거와 달리 현재는 현대미술의 미술시장과 구조자체의 변화에 따라 또는 하나의 동인으로 큐레이터가 문화중개자로 이슈나 작가를 찾아내어 작가가 하는 일을 재해석하고 보여주는 즉 사장될 수 있는 것들을 끄집어내는 문화 맥락에 깊이 개입하여 창조하는 역할을 하고 있다. 이 관점에서 이번 전시는 이러한 현상을 잘 반영하는 작가와 큐레이터의 공동작업이라고 할 만하다. ● 황규태 작업의 또 하나의 장점은 작품이 매우 변화가 많고 다양하다는 점이다. 그의 작품으로부터 네오지오컨셉츄얼리즘, 푼크툼, 포스트모더니즘, 알레고리 등과 같은 다양한 이야기들을 끄집어 낼 수 있다는 것은 그만큼 작가가 큰 정보력을 지니고 있다는 것을 뜻하며 이를 통해 동시대와 호흡을 같이 할 수 있다. 다른 대부분의 작가들이 사조를 받아들일 때 양식이나 겉모양만 받아들여 형태상의 유사한 작업을 하는 것에 반해 이슈의 핵심을 포착하여 자신의 매체, 자신의 표현으로 풀어내는 점에서 어느 젊은 작가보다도 젊은 정신이 아닌가 생각된다. 작가들은 글로벌리즘, 홍수 같은 정보, 국제주의라는 요구와 자신의 정체성을 지키면서 로컬리즘과 인터내셔널리즘 사이의 이중적인 문제에 어떻게 대처할 것인가의 2가지 요구를 받는다. 여기서 이 문제를 잘 풀어나가는 좋은 예가 황규태라고 생각한다. ● 초기작품인 60년대 작품들을 재작업하는 맥락에서 사조적으로 서정성이 강조된 낭만주의적 사진들을 초현실주의로 전환시키고 다큐멘터리 사진과 같은 사실주의를 극복하여 요즘 얘기하는 해체적 성격으로 얘기할 수 있는 맥락이 바로 알레고리와 연관될 수 있다고 생각한다. 작가는 이론적으로는 아니지만 직관과 감각을 통해 초현실주의적 꼴라쥬나 몽타쥬 같은 작업을을 이루어내고 있는데 이것이 시대에 뒤떨어지지 않고 공감대를 지니는 것은 놀랍다.

황규태 : 개념보다는 본능적인 감성에 의존하는 것은 사실이다. 그러나 이 감정이 어떤 문제에 직면했을 때 그 해결을 위해서는 정보에 대해서 게을리 하지 않고 체계화시키는 것이 매우 중요하다.

김홍희 : 작품 전반에 알레고리적 성격이 깔려있다고 생각한다. 2층에서 전시중인 네오지오적 작품들에서도 결국은 보이지 않는 것을 보이게 하는 측면, 혼돈과 질서가 공존하는 장치를 통해서 이야기를 빗대어 표현하는 알레고리적 성격을 볼 수 있다. 이것이 보통 작가들과 다른 지점이라고 할 수 있으며, 네오지오의 개념적 접근이나 푼크툼이 모두 알레고리적 해석이 가능하다는 점도 연결된다고 할 수 있다.

이영준 : 작가는 생명을 다룬 작업을 자신의 주된 작업이라고 생각하는데, 그의 흑백사진과 같은 순수하게 시각적인 작업을 보여주고자 하는데서 논의가 많았다. 그의 꼴라쥬 작업의 경우는 주제가 재료를 구속하는데 이것은 보는 사람을 부담스럽게 한다고 생각한다. 이번 전시에서는 이러한 주제나 알레고리가 아니고 단순히 시각적이기만 하면서 의미가 있는 것이 없을까, 또 데리다나 롤랑 바르트처럼 이미지가 의미하는 영역을 폄하하고 언어로 치환되어 판단되어질 수 있어야만, 즉 텍스트화 되어야만 가치를 지닌다는 생각에서 벗어날 수는 없는 것일까라는 생각을 해보았다. 사고나 이념을 통해 보는 것이 아니라 황규태가 보는 돋보기를 들이대는, 장난스러운 새로운 시각이 필요하다. 그냥 본다 라는 측면도 매우 중요한 것이다. 텍스트화 될 수 없는 이미지들을 전혀 다른 새로운 영역에서 생각해 볼 필요가 있다. 역사적으로 기술, 기계의 발전단계에 따라 식별과 인지의 가능성이 달라져 왔다. 이 역사적 발전단계에서 등장한 사진을 알아보는데 있어 인간의 순수한 식별능력과 하드웨어에 따른 식별 능력과의 관계도 생각해 볼 수 있으며, 이는 앞선 맥락의 연장선상에 있는 것이다. ● 그러나 여기서 발생되는 하나의 문제는 60년대 옵티컬 아트와 같은 차원에서의 순수한 시각성과 2001년에 만나는 순수한 시각성과의 차이라는 질문에 마주친다면 아직 뭐라고 답해야 할지 모르겠다는 것이다. 모더니즘의 되풀이가 아닌가라는 비판에 대해서는 지나간 것이라고 해서 사라지는 것이 아니며 사조라는 것이 하나가 가고 하나가 오는 것이 아니라 모두 서로 겹쳐져 있는 것이다라고 답할 것이다. 예술은 선적인 모델이 아니다.

김홍희 : 그러나 시각적인 것이 어떻게 달라질 수 있을까라고 생각하는 지점이 알레고리와 만나는 지점이라고 생각한다. 워홀의 마돈나 처럼 반복, 수열이라는 해체적 방법론을 사용하여, 하나의 익명성을 지닌 일상적 소재를 사용한 반복적 이미지들은 본래의 의미가 해체되고 새로운 의미, 즉 보는 사람에 의해서 완성되는 의미라는 텍스트성을 지닌다는 점에서 알레고리에 대한 논의가 가능하다고 본다. ■ 정리·정수연_아트선재센터 학예연구실 인턴

Vol.20020118a | 황규태展 / HWANGGYUTAE / 黃圭泰 / photography