- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

흩어지다

2001_0117 ▶ 2001_0128

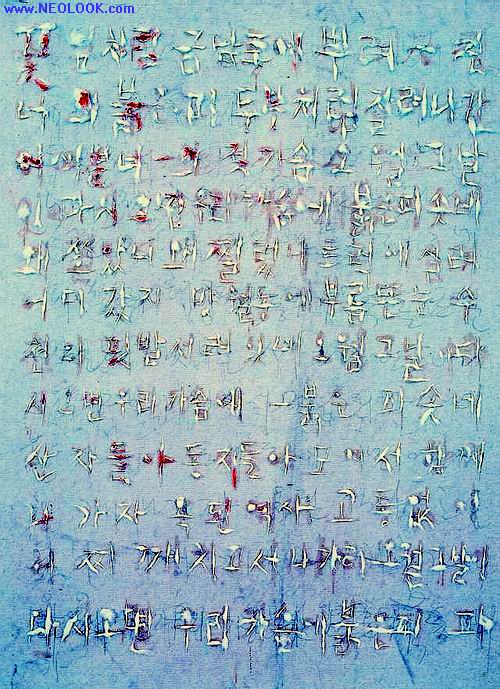

- 배영환_유행가-5월_광목 약솜 본드 옥도정기_117×91cm_1999

초대일시 / 2001_0117_수요일_05:00pm

참여작가 박병춘_박재철_강홍구_배영환_김학량_김장섭_박영선_정동석 김연용_장윤성_박용석_이성원_신옥주_한희원_황인기_유승호

책임기획 / 김학량

한국문화예술진흥원 미술회관 서울 종로구 동숭동 1-130번지 Tel. +82.(0)2.760.4500 www.kcaf.or.kr

전시의 출발 지점과 문제의식 ● 70년대 이래 계속 제기되어 온, 이른바 '한국화'의 위기론, 침체설은 문제를 전통 회화 내부에 국한시킴으로써 스스로를 주변화 식민화해 버린게 아닌가 함. ● 전통 회화의 양식을 계승하거나, 과거 양식이나 주제에 바탕을 두고 일종의 현대적 추상성이라든가 현대적 소재나 풍물을 삽입하는 것만으로는 곤란함. ● 그러면서도 말로는 줄곧 '전통 계승'이니 '한국성'이니 '한국적 회화'니 하는 명목론적이고 형이상학적인 언설을 즐겨옴으로써, 현상과 이념이 서로 일치하지 않는 사태가 생김. ● 우리가 지금 가져야 할 태도는 전통 회화의 양식적 범주에 집착하는 그간의 태도를 버리고, 다양한 전통 회화들이 품고 있던 조건이나 틀, 맥락, 그리고 미학적 성분들을 지금 우리 삶의 안목에서 새롭게 해석하고 번역하여, 동시대의 다양한 매체들의 그것들과 교차하여 인식함으로써, 회화의 표면적 양상의 차원이 아니라 좀더 근본적인 세계관이나 회화관, 또 작업을 수행하는 태도와 미학으로 전환시켜야 함. ● 이러한 문제의식을 깔고서, 이 전시에서는 전통 회화 가운데 특히 조선 중기 후반부터 본격적으로 그림을 그렸던 문인들의 경우를 통하여, 그들이 당대 지식인으로서 회화를 수행하던 내면을 은근히 더듬는 한편, 그림과 삶의 관계, 자연과 인간, 회화적 대상과 주체 등등의 관계에서 나타나는 미학적 요소들을 더듬어서, 그러한 문화의 형식이나 태도가 지금 젊은 작가들의 작업 속에서는 어떠한 방식으로 의식적으로 혹은 무의식적으로 나타나는가를 살펴본다.

- 유승호_우수수수_chinese ink on paper mulbery_80.3×98.5×7cm_2000_부분

전시 개념, 그리고 제목 "흩어지다"에 대하여 ● 그러므로 이 전시는 동시대 젊은 작가들의 내면을 과거 문화 형식 속으로 환원해버리거나 양자를 수평적으로 동일시하자는 게 결코 아니다. 과거를 이상으로 상정하고 현재를 과거로 끌어올리자는 이야기가 아니라, 현재의 독특한 무의식적 태도를 과거 것을 통하여 새롭게 해석하자는 것. 그리하여 과거와 현재가 동시에 새롭게 해석되는 것. ● 그러한 주안점이 "흩어지다"라는 전시제목에 묘연한 형태로 표현되어 있는 것인데, 그것은, 서구의 근대적 시선이 대상을 타자화하여 주체의 이성에 가둠으로써 시각적으로 지배하고 소유하는 철학적 태도를 가졌던 바(이것은 이것이다, 이것은 저것과 다르다, 저것은 저것이다)와 달리, 문인들의 회화적 태도에서는 오히려 주체가 대상을 향하여 합일하기를 기원하고, 나의 정체를 끊임없이 질문함으로써 궁극적으로 나를 덜어내고 해체하려는 철학을 가꾸어 왔던 것(내가 나인가, 이것은 과연 이것인가). 그러니까 나의 이른바 정체성을 끊임없이 흩어지게 한다는 것.

- 황인기_디지털 산수 000-001_알루미늄판에 실리콘_2000_부분

전시 설명 ● 이 전시는 크게 네 묶음으로 나눌 수 있다. ● 지필묵의 새로운 태도와 시각_박병춘·박재철·김성희_지필묵이 지식인의 문기나 교양 등을 재현하는 이념적 매체였던 과거에 얽매이지 않고, 다만 또다른 하나의 회화적 매체라고 인식하고서 새로운 시도를 행하는 경우임. 사군자 등과 같은 이념적 사물이 아니라 나의 사소한 삶과 주변의 사소한 사물들, 또 나의 그윽한 내면 등을 매우 담담한 태도로 실어나가는 작가들임. ● 문인적 테마에 대한 비평_강홍구(디지털 사진으로, 무명의 풀과 난해한 한시를 결합시킴), 배영환(철판에 대중가요 가사를 볼트 너트 등으로 용접. 또 속물적 풍경화에 대중가요 가사를 결합하는 그림), 김학량(사군자 같은 이념형 초목 대신 무명의 잡초나 잡목의 시선으로 세상을 보기. 또 공사장에 버려진 철사들을 화분에 난초처럼 심기). 이들은 전통 자체를 비난하는 게 아니라, 전통을 껍데기로 전락시키는 20세기 우리 문화를 비판하는 데 가까움. ● 풍경을 본다는 것은 무엇인가_문인적 시선_김장섭·박영선·정동석(사진); 김연용, 장윤성(비디오); 한희원(회화)_박영선 사진의 경우, 같은 풍경을 서로 다른 시각에 수십 수백 번 반복하여 찍음으로써 어떤 특정한 풍경을 본다는 것이 무엇인지, 본다는 것은 앎과 어떻게 관계하는지, 풍경에 정체성을 부여하는 것은 무엇인지, 사람의 시선은 풍경에 대하여 무엇인지 등을 묻는다. 정동석은 아무 중요성도 볼품도 의미도 내용도 없는(?) 어떤 풍경들을 찍으면서 우리가 풍경에게 가한 상처를 보듬는다. 김연용 장윤성의 비디오 작업 경우, 어떤 문학적 서사를 구성하는 게 아니라, 김연용 경우 어느 벽을 촬영하고 그것을 같은 장소에 그대로 투사하며, 장윤성은 자기 일상 공간을 시공간적 질서나 위계, 순서를 무시하고 단속적으로 보여준다. 길지 않은 한 장면들 사이에 까만 공백이 간주곡처럼 배치되는데, 이것은 어떤 부재의 형식으로서의 삶을 암시한다. 한희원은 유화로 섬진강 어느 풍경들을 그리는데, 그렸다가 다시 지움으로써 풍경에 대한 문인적 여백을 형성한다. ● 탈재현적 잠입과 꿈꾸기(寄生)_황인기(그림), 박용석(엽서), 이성원(자연미술), 신옥주(조각)_이들은 무언가를 그리거나 만들기는 하나, 그러는 순간 놓아버리는 형식, 즉 무언가를 소유하는 형식으로 미술을 하는 게 아니라 놓아주기 위해서 그리거나 만드는 것. 황인기는 눈에 뵈지 않는 정교한 격자구조 속에 점을 찍음으로써 하나의 물상을 잠정적으로 형성하며, 박용석은 단독주택 노란 물탱크에 초록색으로 드로잉한 것을 사진 찍어 엽서에 인쇄한 뒤 이것을 대중에게 배포하여 그림 주문을 받고자 하며(물론 무료), 이성원은 자연 속에 맨 손으로 나아가 어떤 형태를 발견하거나 자연과 함께 어떤 형태를 구성하거나 자연에 안기는데, 이 작업은 물질적으로 전혀 소유할 수 없으며, 머지않아 세월과 더불어 자취를 감춘다. ■ 김학량

Vol.20010113a | 흩어지다展