- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

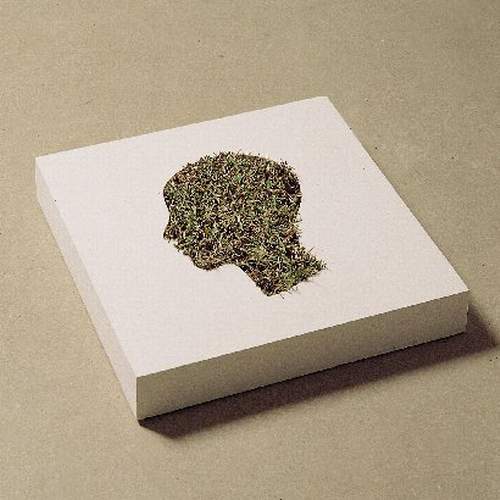

참을 수 없는 지식의 무거움

김석展 / KIMSUK / 金錫 / sculpture 2000_1018 ▶ 2000_1029

● 위 이미지를 클릭하면 김석 홈페이지로 갑니다.

아트스페이스 서울 서울 종로구 소격동 70번지 Tel. 02_737_8305

참을 수 없는 지식의 무거움 ● 인간은 선악과를 따먹음으로써 죄를 짓게 됐다고 성경은 말한다. 선과 악을 분별하게 해주는 선악과. 그것을 먹은 것이 어떻게 죄가 될 수 있을까. 물론 선악과를 따먹지 말라는 신의 명령을 어겼으니 그 자체가 죄일 수 있다. 하지만 그로 인해 선과 악을 구별하게 된 만큼 그때 이후 인간은 비로소 선한 삶을 살 수 있는 가능성과 잠재력을 얻게 된 것이 아닐까. 선악을 모르는 에덴 동산의 인간은 설령 그들의 행위로 죄를 짓지 않았다 하더라도 선 또한 행하지 않았다고 말할 수밖에 없다. 그들은 악하지도 않았지만 선하지도 않았다. 만약 인간의 상태가 그 위치에서 영원히 지속되기를 신이 원했다면 신은 인간이 (악하게 되기를 원하지 않은 만큼) 선하게 되는 것을 원하지 않았다는 이야기가 된다. 이것은 무엇을 말하는가? ● 인간이 지식과 문명을 발달시킨 것은 분명 하나의 축복이었다. 그러나 그것은 또 그에 못지 않은 재앙이었다. 지식과 문명이 발달한 만큼 인간은 많은 혜택을 누리어왔고 또 많은 폐해를 맛보아왔다. 성취와 상실의 대차대조표를 맞춰보자면, -사람에 따라 그 값이 다르게 나오겠지만- 그리 남는 장사만은 아니었다는 게 분명하다. 우리가 옛 사람들보다 더 행복하다고 결코 자부할 수 없다. 지식을 확장하고 문명을 발달시키는 것이 인류의 운명이나 그것이 우리의 행복과 늘 일치하는 것은 아니다. 흑과 백, 선과 악을 나누면서 축적되기 시작한 인류의 지식은 그래서 그 자체로 영원한 모순이 되어 우리의 삶을 규정한다. 지식은 모순이며, 더불어 인생 또한 모순인 것이다. ● 김석의 근작들은 바로 이 모순에 대한 성찰에서 출발한다. 그는 오늘의 시점에서 인류의 역사, 곧 지식의 역사를 총체적으로 되돌아본다. 그리고 그것을 사람의 얼굴 이미지에 실어 압축적으로 표현한다. 상당히 포괄적인 주제를 상당히 단순한 이미지로 처리한 작품이다. 그러므로 이 작품들을 통해 그는 스스로 하나의 '생각하는 사람(thinker)'이 된다. 로댕이 동명(同名)의 유명한 자기 작품을 따라 돌과 청동으로 '생각하는 사람'이 되었듯이 김석 또한 돌과 청동, 나무 따위로 생각하는 사람이 된다. 그의 사유의 대상은 바로 지식이다. 김석의 작품은 표현의 외연보다는 이렇듯 사유의 깊이를 드러내 보이는데 초점을 맞추고 있다. ● 그의 '지식의 무게-I'은 석고로 만든 사람의 머리를 가느다란 강철봉 끝에 매달아 바닥에 설치한 작품이다. 바닥으로부터 솟아나 있는 강철봉은 사람 머리의 무게로 다소 휘어져 있다. 그것을 관객이 스쳐 지나가거나 건드리게 되면 강철봉은 이리저리 흔들리게 된다. 일종의 무언극이 연출되는 것이다. ● 이 작품에서 머리 아래의 가느다란 강철봉은 인간 실존의 지표로 읽힌다. 자코메티의 길쭉하고 가느다란 사람 형상이 위기의 현대인 상으로 읽히듯 김석의 흔들리는 강철봉은 지식과 문명의 발달로 오히려 왜소해진 인간 존재를 떠올리게 한다. 특히 강철봉과 대비되는 무거운 사람 머리는 자연을 상실한 대가로 얻은 인간의 성취-지식과 문명-가 얼마나 부실하고 불균형한 것인가를 생생히 전해주는 이미지이다. 이 부실과 불균형의 문제는 공간을 가로지르는 낚시줄에 매달린 사람 머리들에서도 동일하게 나타난다. '지식의 무게-II'는 줄에 매달려 공중에 부유하는 머리 형상들을 통해 인간의 지식이 그만큼 근거 없고 취약한 것임을 증거한다.

- 김석_지식의무게-Ⅰ_석고, 강철_700×600×100㎝_2000

이렇게 지식의 한계를 파고드는 작가는 특히 지식이라는 것 자체의 형성과정이 매우 임의적이라는 데에도 지대한 관심을 보인다. 그의 '지식의 깊이'는 나무합판으로 만든 작품이다. 동그랗게 오려져 기둥처럼 쌓인 합판을 사람의 머리 형상으로 도려내니 마치 피스톤 구조물 같은 것이 됐다. 둥그런 기둥에서 빠져나온 사람의 머리 형상. 둥그런 기둥을 우주나 자연, 세계로 본다면 사람 형상은 인위나 지식, 문명으로 볼 수 있겠다. 인간의 지식은 결국 자연으로부터 얻어진 것이다. 그러나 그것이 그렇게 형성된 것은 철저히 임의적이고 우연적이고 인위적인 과정에 따른 것이다. 김석은 인간의 얼굴 모습으로 상징화한 지식의 형상으로 그 임의성을 선명히 나타냈다. 인간이 스스로를 중심으로 위, 아래라는 개념을 만들었지만, 이 우주 어디에도 위, 아래는 없다. 세계가 인간의 필요에 따라 구분되고 구별된 것일 뿐이다. 바로 그 임의적 구별에서 지식은 발생한다. ● 이렇듯 임의적인 것임에도 지식이 우리에게 작용하는 힘은 대단히 크다. 모순되고 유한한 우리에게 지식은 유일한 현실의 나침반이기 때문이다. 때로 그 나침반이 오작동을 하고 있다고 생각되어도 우리는 지식이 명하는 지침을 거부하기 쉽지 않다. 그것은 단순한 단편의 명령이 아니라 커다란 그물망의 한 코이다. 그것을 거부하면 모든 것을 거부해야 한다. 지식은 전체이고 권력 그 자체이다. 그런 까닭에 그 근거 없는 것은 비할 데 없이 무거운 중력으로 우리의 존재를 누른다. 김석의 '지식의 무게-III', '지식의 무게-IV'는 무거운 구와 육면체, 그리고 그것을 떠받치고 있는 머리의 형상을 통해 '참을 수 없는 지식의 무거움'을 측량하려는 작품이다. 그의 '100kg의 지식'이나 '300kg의 사고' 역시 우리에게 버거움으로 다가오는 지식의 모습을 매우 물량적인 형상으로 묘사한 작품이다. 어쩌면 우리가 우리의 아이들에게 학원 가라, 과외 받아라 하면서 주입하는 지식의 모습이 바로 이런 것들일 지 모른다. 이렇게 우리에게 주어진 지식은 우리로 하여금 진정한 의미에서 자유로운 사유자가 되지 못하게 한다. 김석의 '박제된 머리'는 더 이상 진정한 사유자가 되기를 포기한 우리를 오늘의 실체적 권력이 된 지식이 사유하는 모습을 보여준다. 우리는 그만큼 피동적인 사유자인 것이다. 인간이 온전한 지식을 얻으면 세상을 보다 잘 이해하고 선한 삶을 살 수 있으리라고 생각하기 쉽지만, 사실 이같은 생각은 소크라테스 이래 끊임없이 반복된 오류이다. 지식은 우리로 하여금 힘을 갖게 할지언정 꼭 선량하게 하거나 행복하게 하지는 않는다. ● '달을 보라 하였더니 달은 보지 않고 손가락 끝을 본다'는 동양적 가르침은 이같은 앎의 한계, 곧 지식의 그물망으로부터 벗어나려는 인간의 노력을 담고 있다. 지식의 한계에 대해 동양이 일찍부터 선명한 혜안을 가져왔다는 것은 현대문명이 막다른 골목에 처한 오늘 그나마 우리 인류에게 큰 위안이 되는 부분이다. 선악과를 따먹은 이래 인류가 다시 에덴 동산으로 돌아가기 어렵게 됐다면 우리는 이 퍼즐을 지식으로 풀 것이 아니라 지혜로 풀어야 할 것이기 때문이다. 문명은 우리가 쌓아놓은 업적이 아니라 해법을 찾아내고 풀어나가야 할 하나의 문제인 것이다. ■ 이주헌

Vol.20001017a | 김석展 / KIMSUK / 金錫 / sculpture