- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

나는 무엇을 원하는가

박재철展 / BAKJAECHOL / 朴在喆 / painting 1999_0220 ▶ 1999_0303

- 박재철_봉숭아_한지에 수묵채색_67×67cm_1999

초대일시 / 1999_0220_토요일_05:00pm

서남미술전시관_폐관 Seonam Art Museum_closed 서울 영등포구 여의도동 23-8번지 동양증권빌딩 1층 www.seonam.org

"난 너와 사귀고 싶다." ● 손을 내밀어 본다. 그리고 무언가 만져지는 것을 잡아본다. 하지만 아무 것도 잡히는 것이 없다. 다시 빈손만 돌아올 뿐, 그리도 다시 손을 내밀어 본다. 이번에는 보잘 것 없는 작은 물건이지만 손바닥에 조심스럽게 올려 보았다. 그리도 속삭인다. "박이야"라고.

- 박재철_박이야_한지에 수묵채색_70×70cm_1998

- 박재철_마셔_한지에 수묵채색_70×70cm_1998

작가의 시작, 그리고 작품의 시작 ● 언제부터인가 손바닥에 올려진 박은 박재철을 대변한다. 작지만 박재철의 열매인 박은 감정을 담고 있을 것도 같고 어딘가 유익하게 쓰여질 것도 같다. 작은 박은 그 자체로 하나의 열매이기도 하지만 수많은 씨앗을 지니고 있기에 여러 가능성의 덩어리로 보여질 수도 있다. 물론 성서에 나오는 이야기처럼 그 씨앗이 어디에 뿌려지느냐에 따라 또 다른 생명의 힘이 될 수도 있고 그냥 죽어갈 수도 있을 것이다. ● 한지와 먹이라는 매우 익숙한 재료. 작년 덕원갤러리 임연숙 큐레이터와 함께 꾸린 畵畵展에서 기획자는 이를 '낡은 매체'라 칭한 적이 있다. 굳이 '익숙한'이 아니라 '낡은'이라는 형용사를 사용한 까닭은 그만큼 창작자의 의지를 담아내기 위해 더 많은 노력이 필요한 매체라는 점을 강조하기 위함이었다. 오래되었기 때문에 그 전범이 될 수 있는 것도 적지 않을 것이다. 하지만 바로 그 점 때문에 자칫 잘못하면 역사의 한계를 체감하지 못하고 그저 기존의 것을 답습만 하는 나태함에 빠질 우려가 있다. 특히 한국 현대 미술에 있어서 그 우려는 단순한 걱정이 아니라 매체의 위기로까지 비화되고 있는 탓에 좀 심하지만 '낡은 매체'라는 형용사를 서슴없이 선택했었다. ● 소박하지만 낡은 매체에 새로운 기운을 불어넣어 보자는 것이 畵畵展의 취지였다. 이는 매체에 국한된 것이 아니라 당당하게 동시대 회화로서 한국화 또는 동양화하는 것의 자리를 점검해 보자는 것이었다. 물론 젊은 또는 어린 작가들과 기획자들이 어설프게 마련한 전시였다. 하지만 그 문제제기는 한국 현대 미술이 출발한 이후로 여전히 유효한 과제로 남아있는 것임은 틀림없다. 다만 여러 사정에 의해 그 '낡은' 문제제기가 왜 지금에 와서 다시 부각되어야 하는가를 확연히 밝히지 못하고 그저 감각적으로 취해졌음에 아쉬움이 남는다. ● 이제 작가로서 발언을 갖기 시작한 박재철은 그 '낡은' 문제제기를 아주 짧은 말로 해결한다. "다른 재료 또는 형식을 취해보려고 했지만 내게 가장 익숙한 것은 한지와 먹이었다." 어차피 개별 창작자의 길을 학습하고 있던 박재철에게는 그 '낡은' 문제제기가 오히려 어색하다. 매체의 한계로 보기에는 이미 그가 선택한 것이 원래 그런 것이었고 지금 그나마 '낡은' 문제들을 해결하기 위해 막 덤벼들고 있는 까닭이다. 어찌 생각하면 줄을 잘못 선 것일 수도 있고, 문제를 제대로 해결해 보겠다는 욕심을 부린 것이기도 하다. 사실 '낡은 것'이라고 지적했던 것이 박재철에게는 이미 '익숙한 것'이 되어있다.

- 박재철_박에 물을 주다_한지에 수묵채색_119×114cm_1998

- 박재철_난 나비야_한지에 수묵채색_70×70cm_1998

나는 무엇을 원하는가? ● 그렇다 박재철이 그리고 있는 것은 '익숙한 것'이다. 굳이 기존의 것을 '낡은 것'이라고 구분하려 했던 것은 어떤 새로움 또는 이전과는 막연한 차이를 극대화하려는 어설픈 생각에서 비롯된 것이다. 그러나 박재철은 '익숙한 것'에서 자신이 그려야할 작품들의 출발점을 찾는다. 이제 막 작가로서 첫발을 내딛는 박재철에게는 그 '익숙한 것' 마저도 매우 가슴 벅찬 것일 수 있는 까닭이다. ●'나는 무엇을 원하는가?'-박재철의 첫 번째 개인전에 붙여진 제목이다. 정말 막연하다. 어릴 적 위인전을 너무 많이 읽은 탓인지 박재철은 너무 과도하게 자신이 택한 사회적 직업인 작가의 역할에 대해 고민했던 모양이다. 아니 어쩌면 좀더 솔직하게 생계를 걱정하느라 힘겨웠던 것 같다. 그래서 그는 전략적으로 소박함을 택한다. 그냥 그림은 대상을 잘 알기 위한 체험이고 특별한 욕심이나 의도는 없다고 시원한 물이라던가 관람자를 향해 너무나 쑥스럽게 내미는 손은 다소 유치한 산파처럼 느껴지기도 하지만 당신과 사귀고 싶다는 욕심을 담백한 고백으로 보여준다. 박재철은 우선 지금의 막막함과 외로움에서 벗어나 작가와 관람객 모두에게 힘을 주는 그런 것을 꿈꾸고 있는 것이다. 너무도 크고 소박한 욕심이다.

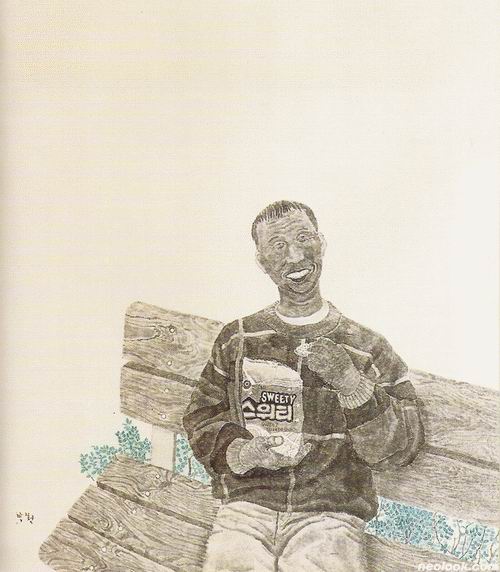

- 박재철_스위티를 맛있게 먹다_한지에 수묵채색_154×132cm_1998

다른 것으로 채우는 것보다 비워 놓는 것이 더 좋았다. ● 군대와 학교 문제를 해결하다보면 대부분의 남자들이 꽤 늦은 나이에 사회 진출을 하게 된다. 박재철도 졸업 논문을 끝내고 나니까 서른이 넘었다. 생계와 학업에 시달리다 이렇다할 연애 한 번 못해보고 노총각이 된 것이다. 이제 작가들이 홍역기라고 일컫는 30대. 약간 마음이 바빠지면서 박재철은 주변에서 익히 보아왔던 것들을 화폭에 집어넣었다. 처음에는 빈 화폭을 채워야 겠다는 욕심에 여러 형상들이 함께 뒤섞여 도무지 정리가 되지를 않았다. 전시를 앞두고 박재철은 작업을 편하게 접근하기로 했다. 그래서 차라리 다른 것으로 채우기보다는 마땅한 것이 떠오르지 않을 때에는 그냥 비워 놓는 방법을 택하였다. 흔히들 여백이라고 불리우는 것. 하지만 박재철에게는 그 여백이 그냥 비워놓는 것으로 이해된다. 그렇다면 언젠가 채워질 수도 있는 여백인 셈이다. 무언가 적절한 것이 나타난다면 반갑게 응대해줄 따스함을 박재철은 여백으로 지니고 있다. ■ 최금수

Vol.19990220a | 박재철展 / BAKJAECHOL / 朴在喆 / painting